文、圖/澳洲真善美志工

二○二五年國際慈濟人醫論壇二月二十八日至三月三日於澳洲布里斯本聯絡處舉行,共十一個國家地區的人醫成員參與。

二○二五年國際慈濟人醫論壇(2025 TIMA Global Forum) 二月二十八日至三月三日於澳洲布里斯本聯絡處舉行。此次共有包含澳洲、臺灣、印尼、菲律賓、新加坡、馬來西亞、美國、泰國、紐西蘭、土耳其、加拿大等十一個國家地區的人醫會成員參與,共七十位講師、九十二位學員,及一百七十三位工作人員齊聚一堂。

二月二十八日開幕式上,TIMA 總召集人林俊龍執行長(右)領眾齊為一百歲的安琪拉修女慶生。

2025.02.28<第一天>

二月二十八日開幕式上,澳洲人醫會窗口盧以欣醫師熱誠歡迎來自各地的人醫會志工,並介紹會所二樓新設立且即將完工的特殊醫療門診中心。

慈濟醫療法人林俊龍執行長致詞中提到,小而美的布里斯本特殊醫療門診中心,為弱勢族群提供醫療幫助,不分國籍、身分和貧富,正是尊重生命、以人為本。

曾任瑪特醫院(Mater Hospitals) 院長的安琪拉修女,與上人有延續三十五年跨越宗教與國界的友誼,兩位宗教家畢生都奉獻人道救助。致詞中讚歎慈濟志工在助人之餘總不忘道感恩,這也是她常常在澳洲慈濟人口中聽到的。會中眾人也一齊為安琪拉修女慶祝一百歲生日!修女表示蛋糕和祝福中有來自臺灣的愛,她很感恩。

瑪特醫院執行董事菲奧娜·欣克利夫博士分享醫院以社區健康護理的觀念照顧弱勢。

布魯克·哈奇森經理探討醫療的不平等性問題。

聚焦醫療資源瓶頸 尋求突破

本屆人醫論壇以「打破醫療資源不平等的惡性循環」為主題,全球人醫志工在澳洲攜手交流,共同探討如何促進醫療平權,讓醫療照護能夠真正做到無遠弗屆。布里斯本當地關注弱勢族群的非營利組織、慈善團體,基於曾和慈濟合作人道救援的情誼,也同來分享交流經驗。

澳洲墨爾本人醫會窗口楊智涵醫師首先邀請林俊龍執行長分享慈濟醫療志業源自證嚴上人「為佛教,為眾生」的信念,與體現在慈悲、環保、濟世、愛地球的行動。林執行長特別提到慈濟個案管理系統,讓病人可以在社區接受到關懷和照顧,並經由整合,把不同的醫療服務部門聯繫在一起。

瑪特醫院執行董事菲奧娜·欣克利夫博士(Fiona Hinchliffe) 分享,瑪特醫院如何使用社區健康護理Health Integration and Community Care (HICC), 讓弱勢群體在社區得到醫療幫助,包括對難民關懷 、居家關懷、年輕人心理服務等。

非營利組織彌佳計畫(Micah Projects) 執行長凱琳·沃爾什(Karyn Walsh) 女士述及,在澳洲,醫療服務的不平等在持續增長,所以如何讓更多人能負擔得起醫療服務是一大挑戰。彌佳計畫現在有五個策略,分別是Co-location(將不同的醫療服務帶到一個地方,讓病人可以一齊得到不同的醫療幫助)、Collaboration(建立起堅固的合作關係)、Integration(致力於建立服務網絡,讓不同的服務可以攜手幫助病人)、Research and Evaluation(透過研究系統剖析病人和弱勢群體的需求)和Data Led Innovation and Investment(用數據化模式來推動醫療服務的創新)。

布里斯本大都會南部健康局健康公平與可及性團隊 (HEAT) 經理布魯克·哈奇森女士提出,針對醫療體系的不平等,如果要建立更公平的醫療體系,合作和政策性的改變是必然的,而探討醫療的不平等性問題,需要從聆聽社區和受助者的聲音做起。

專題座談上,土耳其志工胡光中分享慈濟人幫助敘利亞難民學童接受教育翻轉人生的努力。

中醫圓桌研討座談中,加拿大人醫會召集人鍾政哲醫師示範教學。

守護弱勢 醫療裡的專業與人文

上午場專題座談「慈憫醫眾生的全人關懷照護──守護弱勢群體的健康」,由土耳其志工胡光中師兄分享與同修周如意師姊籌辦滿納海學校,幫助敘利亞難民學童接受教育翻轉人生的故事。慈濟人在這些孩子們的心中種下善的種子,曾經胡師兄認為需要等二十年才能看到愛的果實,但是每當慈濟發起國際賑災的募款,這群大小孩子們都會積極響應,從中看見良善循環的力量。滿納海的學生長大後進入大學念書,其中不少也選擇習醫,相信很快也能在當地成立土耳其人醫會。

緊接著進行圓桌研討分科座談討論,涵蓋疼痛治療、中醫、創傷知情照護等主題。「疼痛管理──慢性中樞性疼痛」圓桌研討上,台中慈濟醫院神經外科林英超主任為學員分享病例及解決方案。加拿大人醫會召集人鍾政哲醫師帶來「中醫研討與實作:重拾良好睡眠(董氏奇穴)」,透過現場示範穴位針灸,說解如何施針幫助病人改善睡眠品質。麥斯·西爾加利斯教授(Prof. Mas Syrgalis) 與塔尼亞·赫伯特博士(Dr. Tania Herbert) 以「情緒行為支持──創傷知情照護」實務經驗,分享對於難民與庇護尋求者如何提供寬廣而溫暖的關懷架構,讓受助者都能感受到理解與支持。

二月二十八日牙科工作坊,托尼·羅頓多博士帶領學員實作修復牙齒技術教學。

花蓮慈院神經外科部蔡昇宗主任(上)、何宗融副院長(下)說明中西醫合療。攝影/劉世呈

牙科技術創研與中西醫合療

下午場專題座談「醫療科技發展與創新──應用3D 技術在醫療與牙科領域」,由生物醫學工程師丹尼洛·卡魯喬博士分享在3D 掃描、建模和列印技術的研究成果。他將這些技術運用在製作醫材和組織再生上,說明在提升治療效果的潛力。丹尼洛博士也致力於不同的嘗試,希望為病人研究出最合適的生物材料。

托尼·羅頓多博士是享譽國際的口腔修復醫學專科醫師,擁有超過三十年的專業經驗,論壇首日的牙科工作坊上,應邀分享「選擇牙齒不同修復方式時,該考慮哪些因素以達到最佳治療效果」。除了理論知識,更帶領學員們實際操作,傳授細膩技術,強化修復牙齒的技術。

人醫論壇首日最後一堂課程,由花蓮慈濟醫院神經外科蔡昇宗主任、中醫部主任何宗融副院長聯手介紹中西醫合療,說明慈濟醫療團隊合作在傳統中醫和現代醫學之間所做的融合與實踐,並且藉由醫療個案的故事,展示慈院在各個科系進行中西合療的嘗試和推動,為照護病人提供新的思路。

三月一日人醫論壇第二天,澳洲各地人醫會代表回顧二十多年來的發展歷程。左起牛康衛醫師、李碧琪師姊、楊智涵醫師、施彬彬醫師、茱莉亞醫師、張金芯護理師、盧以欣醫師、安妮醫師。

2025.03.01<第二天>

三月一日人醫論壇第二天,澳洲各地人醫會代表細說從頭,分享慈濟醫療在地扎根耕耘歷史。二○○二年,澳洲第一場慈濟義診由布里斯本團隊發起,搭乘小飛機往昆士蘭內陸小鎮服務。之後數年,雪梨、柏斯與墨爾本志工陸續推展義診。盧以欣醫師憶及,當時聽到菲律賓的醫療志業之後,和慈青夥伴們也希望用自己的專長來幫助有需要的人,秉持著「哪裡有需要,我們就往哪裡去」的一念心,開始了澳洲人醫會的旅程。

一本初心

回首澳洲人醫會發展史

楊智涵醫師接著說明,墨爾本醫療志業起源於二○一四年,是全澳最年輕的人醫團隊。她說初期想辦牙科義診,但首先遇到的挑戰便是成員都是非牙醫的醫療工作從業人士。不過在大家的耐心和堅定下,化挑戰為機遇,人醫志工也各自發揮自己的專長,相互成就。而墨爾本作為新冠疫情時全球封城最久的城市之一,在義診暫停期間,轉為線上推動全植物性飲食,找到新的契機。

來自柏斯的牛康衛醫師說起還是醫學生時,曾在距離柏斯七百公里以外的卡爾古利社區實習,發現當地貧富差距很大,弱勢家庭生活窘迫,特別是許多原住民都飽受窮困和創傷。後來在救世軍(The Salvation Army) 慈善組織提供場地的協助下,柏斯人醫會展開義診服務。不只是看診,志工也會邀約藝術治療師參與,可陪伴孩子一邊創作一邊等待,讓大人安心看診。不少受助的原住民回饋,說來到慈濟看診,看到志工用心陪伴自己的孩子,讓他們重拾對人的信任。

雪梨義診召集人張金芯師姊是退休的加護病房護理師,她說德魯伊特山 (Mt Druitt) 屬雪梨當地的低收戶集中區域,不少居民都是失業者或弱勢族群,正是需要醫療與關懷的地方,義診團隊在所不辭。

茱莉亞醫師從二○一四年加入雪梨人醫會,當時她還是牙醫系學生,便加入義診學習承擔。雖說她現在搬到距離雪梨六小時車程的小鎮,但依然樂意去大學招募學弟妹來參與義診,將自己的經驗傳承下去。

從布里斯本、柏斯和墨爾本,施彬彬醫師感恩慈青們秉持單純的一念心,推動澳洲人醫會的成立。她還記得自己首次參加布里斯本牙科義診時,就是擔任盧以欣醫師的助手,獲益匪淺。現在她也樂於指導新一代的牙科醫學生,鼓勵更多年輕人投入人醫行列。

三月一日健康促進專題座談上,大林慈院林名男副院長(左二)、與永江愛子(左一)、樂都教授(左三)等學者專家探究健康促進議題。

醫療裡的永續發展

健康促進專題座談上,探討醫療體系的永續與執行。大林慈院林名男副院長分享院內推動「綠色行動」的經驗,透過環保實踐與遊戲化應用程式,鼓勵同仁從日常落實綠色生活,達成節能減碳。未來目標包括擴大參與、研究長期影響、強化醫院對綠色醫療的承諾,並強調協作以實現持續改變。

繼樂都教授談口腔健康落差的議題後,專攻地球健康與女性健康領域的永江愛子女士述及布里斯本塔拉鎮的公共衛生危機,在有限的牙科資源和僅靠流動診所之下,居民難以獲得牙科治療。提出的解決方案包含保險改革、預防計畫、流動單位和擴大人力。

三月一日圓桌研討上,大林慈院老年醫學科張舜欽主任(右)、台中慈院莊淑婷副院長(中)和澳洲人醫陳重男醫師(左),與學員進行老年醫學興緩和醫療相關討論。

三月一日下午場專題座談,新加坡人醫何欣芩醫師(左)與陳玉心護理師談跨領域團隊照護。

放腫治療新進展

緩和醫療重品質

第二日的圓桌研討分科座談中,討論的主題涵蓋「頭頸部癌症──治療前管理與後續康復」、老年醫學、安寧照護等課程。

專長口腔頜面外科的馬丁·巴特斯通教授分享在做放射治療前對患者進行詳細檢查和激勵的重要性,以確保達到最佳的治療效果。台中慈院簡守信院長分享頭頸癌是全球第五大常見癌症,主要致病因子包括吸菸、嚼食檳榔和飲酒,這在臺灣中年男性中尤為普遍。他強調,早期發現有助於更有效地進行牙科修復,而預防則是控制此疾病的關鍵。因此,定期篩檢和避免吸菸和嚼食檳榔,對於降低頭頸癌的風險至關重要。皇家布里斯本婦女醫院放射腫瘤科林察爾斯教授深入探討了腫瘤放射治療的創新進展,期盼未來能結合機器學習與AI 人工智能,持續提升治療效果。

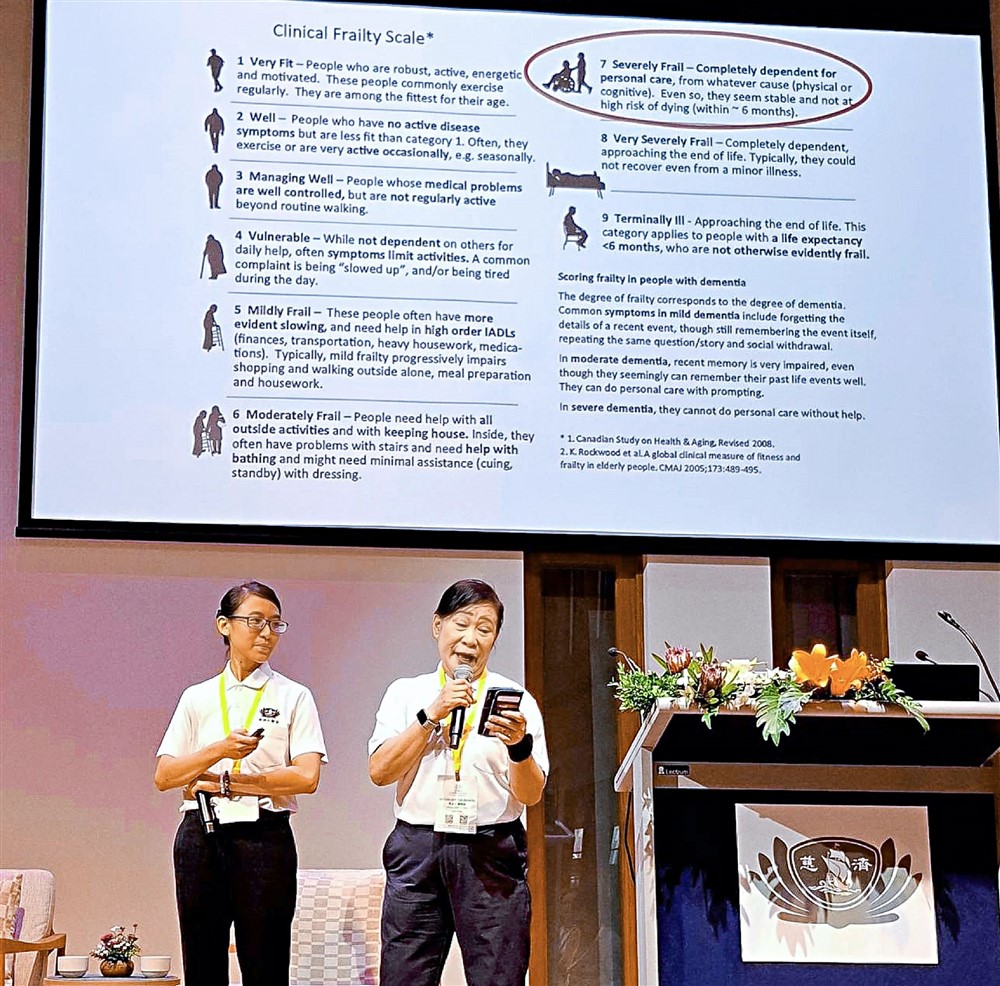

針對老年醫學興緩和醫療的討論,大林慈院老年醫學科張舜欽主任、台中慈院莊淑婷副院長和陳重男醫師,探討如何將以人為本的理念,落實在病人的照護與治療計畫上。強調醫師應把病人視為完整的人,不僅僅是針對健康問題進行治療,期待實現「安寧照護與長者照護是一種更全面、以大愛為懷的人文醫療,提升病人生活的品質與生命的尊嚴。」

約翰·馬丁醫師分享澳洲癌症照護上對弱勢族群的援助。

台中慈院簡守信院長分享醫療工作的使命感。

全人照護 關懷的溫度

下午場專題座談以「改善醫療可及性──跨領域團隊照護」為主題,首先由新加坡人醫何欣芩醫師與陳玉心護理師帶來如何透過整合性的居家醫療及安寧療護服務,及運用遠距醫療資通訊技術,並與各機構攜手合作,致力於關懷生命,傳遞慈濟醫療人文的精神。

花蓮慈院牙科部特殊需求者牙科李邦主任分享採用創新療法,讓患者在牙科照護過程中得以保持在輪椅上的舒適姿態,不僅有助於預防口腔問題,更用心守護每一位病人。

口顎義齒修復專科約翰·馬丁醫師分享澳洲癌症照護的現況。為了解決治療上存在不平等的困境,他提出設立癌症專科醫院、推動遠距醫療、提供經濟援助以及進行文化敏感性培訓等策略,期能在癌症治療過程中保有關懷的溫度。

三月一日的牙科工作坊上,牙髓病學教授歐維醫師上半天課程首先帶來病例分享,下午的課程則安排3D 列印模型和生物材料的實作教學,進行活髓治療的演示。

當天最後一堂課由簡守信院長分享從整形外科醫師跨足大愛電視臺<大愛醫生館>節目主持人的經歷。帶著使命感的他,將深奧的醫學知識轉化為簡單易懂的觀念傳播,讓健康教育更平易近人,也讓更多人從中受益。簡守信院長也透過參與約旦義診的所思所感,鼓勵所有醫療工作者善用良能,救治的不只是一個病人,更是一個家庭。

三月二日專題座談「人醫紀實──醫療之愛」,左起馬來西亞人醫陳吉民醫師、菲律賓人醫柯賢智醫師、印尼人醫林秀蘭醫師及戴嘉偉醫師交流各地人醫會的成長軌跡。

2025.03.02<第三天>

三月二日上午專題座談「人醫紀實──醫療之愛」中,菲律賓人醫會召集人柯賢智醫師提到慈濟在菲國生根始於一九九四年,當年柯媽媽把兒子柯醫師捐給慈濟,如今柯醫師的兒子也披上白袍,柯醫師向自己的兒子說,「我也把你捐給慈濟。」當下,現場響起熱烈的掌聲。

另一場專題座談由彌佳計畫執行長凱琳·沃爾什女士(左二)、慈濟美國總會曾慈慧執行長(左三)及美國慈濟醫療基金會溫俊強副執行長(左四)對談促進永續願景的全球夥伴關係。

從醫療之愛到全球夥伴

印尼人醫林秀蘭醫師與戴嘉偉醫師分享印尼人醫會走入偏鄉義往診、推動醫療志業的發展,致力讓上人的三願「淨化人心、社會祥和、祈求天下無災難」能在印尼落實。

馬來西亞分會副執行長陳吉民醫師提到,人醫團隊在服務中發現許多偏遠村落健康知識不足,孩子的碗中常常只有單一的米飯,營養不良是最大的問題,所以團隊也推動社區健康覺醒 (Community Health Awareness Program) 以促進改善。會中陳吉民醫師也分享和馬國志工團隊堅定以愛翻轉藍毗尼的信願行。

專題座談「全球夥伴關係──建立健康社區」由彌佳計畫執行長凱琳·沃爾什女士分享,為了實現永續發展,臨床與社會健康要素必須並重,而真正的夥伴關係必須以堅定承諾、共享願景與彼此尊重為基石,並強調結束不適合的夥伴關係是一種寶貴的學習契機,而非失敗。

慈濟美國總會曾慈慧執行長認為,穩固的夥伴關係在於持續關懷、真誠溝通與團隊合作。她強調,唯有賦予當地領袖和資源充分支持,才能確保超越NGO 範疇的長久永續發展,同時呼籲大家攜手擴大夥伴網絡,而非各自孤軍奮戰。美國慈濟醫療基金會溫俊強副執行長則以專注於透過系統化和在地化的平臺建立結盟夥伴關係。他強調了持續的承諾,依據社區需求調整並將志工融入醫療計畫。「夥伴關係應建立在共同願景的基礎上,而每位志工亦須對自己的角色承擔責任。」

三月二日「麻醉技術基礎知識」圓桌研討上,康妮卡查特吉醫師探討兒科鎮靜治療。

「生活型態醫學──飲食與健康的關聯」圓桌研討上,高屏人醫洪友仕醫師分享植物性飲食和健康之關聯。

三月二日牙科工作坊,學員用心演練微創修復技術。

進化麻醉醫學

關注生活型態醫學

「麻醉技術基礎知識」圓桌研討分科座談中,包含了類型、模式、病例選擇與照護面向的討論。阿克謝·杭恩哈利(Akshay Hungenahally) 醫師針對阻塞性睡眠呼吸暫停症及神經性疾病等狀況下患者的鎮靜治療,詳細闡述了篩檢、給藥與預防措施的重要性。秉持慈濟人文精神,不僅鑽研技術與治療,更以仁心關懷每一位患者,確保他們在安全與尊重中獲得最貼心的照護。

康妮卡查特吉(Konika Chatterjee) 醫師以兒科鎮靜治療為主題,深入探討了兒童心理,包括恐懼與疼痛反應,並關注兒童常見神經發展疾病的病人特殊需求。花蓮慈院麻醉部何菊修醫師說明現代麻醉技術重視精準而均衡的麻醉原則,以達到最佳療效,讓每位患者在醫療過程中都能感受到細膩的關懷。同時分享了臺灣在鎮靜與麻醉治療上的在地創新與進步,體現慈悲與科學並重的人文醫療理念。

另一場圓桌研討分科座談「生活型態醫學──飲食與健康的關聯」由高屏區人醫洪友仕醫師、葉添浩醫師、新加坡人醫何欣芩醫師共同分享。深入探討了營養、健康與永續的結合,強調每一項飲食選擇如何影響整體福祉、增強免疫力,加以提供指南。

論壇第三日的牙科工作坊上,邀請到昆士蘭大學牙科學院榮譽教授伊恩·邁耶斯帶領學員深入微創修復技術(ART) 的應用。實際演練如何為有特殊需求的患者提供一條溫和、非侵入性的治療道路。透過這項創新且以病人為中心的方法,與會者獲得了對應醫療複雜狀況的實用技能,進一步提升修復成果。

二○二五年國際慈濟人醫論壇三月二日圓緣,人醫志工們互道感恩與祝福。

<圓緣>

為期三天的二○二五年國際慈濟人醫論壇課程豐富多元,內容涵蓋慈善、醫療、教育與人文各個面向,澳洲分會宋以剛執行長感恩全澳慈濟家人同心付出,圓滿澳洲分會舉辦的第一次國際性活動。各國家地區人醫會代表包含臺灣謝金龍醫師、美國溫俊強副執行長、新加坡施凱平醫師、菲律賓柯賢智醫師等,致詞感恩全澳志工的付出,同時也讚歎各地志工呈現出合和互協的莊嚴道氣,人醫會與課務團隊的用心規畫,當地及海外講師團隊除了給大家帶來專業的醫療課程,更讓與會學員深入了解獨特的慈濟醫療人文。

大願同行

愛與醫療連心

口述/簡瑞騰 斗六慈濟醫院院長

臺灣人醫團隊參訪昆士蘭大學口腔醫學院。

今年的國際慈濟人醫論壇在南半球的澳洲舉辦,布里斯本會所新蓋的靜思堂還沒有完全完工,為了論壇才先行使用。它是綠建築,以後二樓還有特殊醫療門診中心。三樓是口碑極佳的大愛幼兒園。這個多功能的集會場所可供開會、拜經、義診中心、大愛幼兒園;一旦颶風或天災來臨,擺上福慧床、環保毛毯,就變身為即時的避難中心。

短短三天的論壇背後是很大的工程,感恩全澳青年志工總動員。澳洲人醫會的成員大多是從醫學生、慈青學長姊開始慢慢帶起來,這二十幾年來默默耕耘,做義診、往診,日漸壯大,如今成長成這一群平均年齡三十五到四十歲,總共有五百位成員左右的人醫隊伍,累積服務量超過一萬四千人次。所以不要小看年輕人,他們真的是綻放很多力量,改寫很多弱勢的生命。

澳洲的面積是臺灣的一百三十六倍大,人口數卻差不多。地大、物產豐饒,是非常先進的國家,為什麼還需要人醫會呢?雖說被視為天堂,還是有一些「風頭水尾」的窮鄉僻壤,要開車一、二百公里去找牙醫看診。這些「「深山林內」的角落,還好有我們這群年輕的人醫菩薩,翻山越嶺,哪怕是坐飛機或開車四、五百公里,去把病人找出來,去到當地義診付出。

澳洲有全民健保,但是不給付牙科的各種治療或者假牙。就算簡單補個牙,一次要價約三、五千塊新臺幣,這些弱勢家庭或新移民、無身分的難民等,無力負擔。澳洲人醫團隊就從提供洗牙、拔牙、假牙的醫療服務開始,照顧這些付不起牙科治療費用的人。往後更多人醫成員加入後,再發展出多科別義診。

系所教授展示牙醫系教學設備,在慈濟大學任教的花蓮慈院牙科部特殊需求者牙科主任李彝邦(左三)用心記錄、學習。

臺灣人醫團隊參訪布里斯本婦女醫院,了解院內生物科技研究所研發義肢所運用的技術。

開幕式上我們為百歲高齡的安琪拉修女慶生。隔週澳洲志工團隊回到精舍拜會上人時,安琪拉修女也透過影片,表達對上人的祝福與感恩,「我們唯一能做的就是,善待同行的旅人。願我們在這條路上同行,擁抱著愛、善良與治癒的心,幫助所有需要的人。」她也說慈濟的溫暖、慷慨和精神,總讓她有家的感覺。

整場論壇,專業課程多元而豐富,還有各種議題的圓桌討論。我自己也帶來一堂「交感型頸椎病」的講座,聽眾反應非常熱烈。同時也有很多的人文課程,馬來西亞副執行長陳吉民醫師分享「回歸佛陀的故鄉」時,提到上人給他的功課,「去藍毗尼聽第一道聲音,去藍毗尼看第一道曙光,去聽藍毗尼土地的呼吸,去找佛經裡的八王子。」陳醫師一一踐履,謹記上人殷殷叮嚀,每次到藍毗尼就一道功課一道功課去完成,令人感動。

分享、交流之外,林執行長也特別交代,要把臺灣醫療志業的強項提供出來切磋。此行除了參訪與慈濟結緣三十多年的馬特醫院(Mater Hospital),也特別到昆士蘭大學(University of Queensland ) 的牙醫學院,許多澳洲人醫會成員都是這裡的畢業生。了解其辦學獨到之處外,我也代表回饋了慈濟醫學教育中最具代表性的「無語良師」制度,說明如何讓醫學生從上人非常重視的「往者靈安、生者心安」的人文儀軌中,學習到「解剖課程中所面對的是一個人,不是一個標本」,進而向大體老師致敬。在場所有的醫護及行政主管聽完都非常動容,讚歎大體老師無私捨身的奉獻、利他精神。

感恩布里斯本及全澳慈濟家人,齊心、合力,一起行菩薩道、做利益眾生的工作,將上人的志業,在澳洲繼續發揚光大。這場人醫論壇,不只是一場會議,更是一場愛與醫療的大願同行。

斗六慈濟醫院簡瑞騰院長(中)與臺灣人醫會團隊赴澳參與二○二五年國際慈濟人醫論壇,感恩布里斯本慈濟家人的照顧。圖/簡瑞騰提供