文、攝影/鍾懷諠

花蓮慈濟醫院泌尿部李政霖醫師用最小尺寸的腎臟鏡,以「經皮腎鏡取石手術」為十一個月大的寶寶將體內腎結石清除乾淨。

花蓮慈濟醫院小兒腎臟科主任陳明群醫師治療寶寶的急性腎臟發炎以及出院後的定期回診,希望能杜絕孩子再度發生泌尿系統結石的可能。

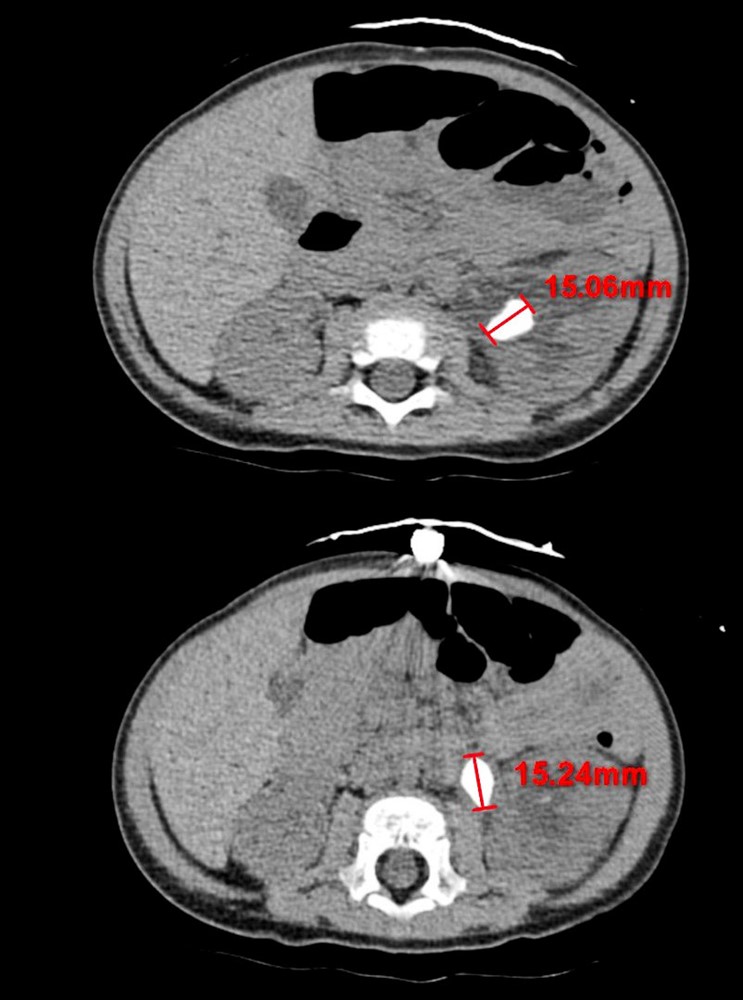

十一個月大的男嬰體內居然長出兩顆約一點五公分大的腎結石並造成急性腎臟發炎!花蓮慈濟醫院兒科部小兒腎臟科主任陳明群醫師指出,文獻資料也極少有年紀這麼小的孩童腎結石的紀錄。花蓮慈院小兒部與泌尿部團隊攜手合作,先利用藥物控制男嬰的感染情況,再使用全院最小尺寸的腎臟鏡,以「經皮腎鏡取石手術」將腎結石從腎臟夾出。

出生僅十一個月的寶寶因發燒就醫,原先以為是泌尿道感染,沒想到照了腎臟超音波,發現腎臟有兩顆超過一公分的結石,其中一顆堵在輸尿管與腎臟的銜接處,造成堵塞與腎水腫。媽媽表示,三個月前孩子就曾因泌尿道感染而發燒,到其他醫院治療,當時透過藥物控制下來,燒退後就回家了,所以這次發燒,就以為又是泌尿道感染,想不到是腎結石。

常見取出腎結石的體外震波與利用逆行性的輸尿管取石法,都沒辦法用在寶寶身上,一是年齡太小無法配合,二是寶寶的腎結石太大顆,嬰兒時期輸尿管還未發育完全,直徑窄小僅約零點一公分,即使把結石震碎了也排不出去,而結石如果沒有完全排出,留下殘屑在腎臟裡,日後可能會因為尿液留滯的關係繼續在殘屑上結出新的石頭。

經過一番苦思,泌尿部李政霖醫師決定採行「經皮腎鏡取石手術」,先用雷射把結石打碎,接著在寶寶的背部開一個直徑約零點五公分的小孔,再使用最小的腎臟鏡把石頭碎片夾取出來。最小尺寸的腎臟鏡通常是為了國小或國中年紀的病童而使用,實在沒遇過未滿一歲的小嬰兒。零點五公分的傷口對於一般人來說只是個小傷口,但相對在嬰兒身上卻算不小傷口。寶寶經過手術後在加護病房觀察,很快轉到普通病房並出院,至今沒有出現全身性感染的問題。

泌尿部李政霖醫師表示,自己過去遇過年紀最小的腎結石個案是小學生,且石頭較小顆,並不需要特別動手術,靠孩子自己喝水就排出了。小兒部陳明群醫師指出,嬰幼兒發生泌尿道感染雖不少見,但不滿一歲的孩子有大顆腎結石卻不尋常,勢必要找出結石的原因才有機會防範復發或根治。

寶寶住院後,小兒科團隊先使用抗生素控制急性腎臟發炎感染,同時與泌尿科團隊討論如何動手術移除結石。嬰幼兒的手術風險原本就相對較成人高,除了麻醉以外,還需考慮傷口與身體大小的比例問題,李政霖醫師表示,若將泌尿系統想像成一個水管,寶寶原先的情形就是水管被石頭堵住,導致源頭位置容易積水,也就是造成腎臟水腫,進而引起感染或腎功能退化,而感染又可能再進一步形成結石的惡性循環。

為何這麼小的孩子體內會出現腎結石?陳明群指出,從檢驗數據中發現寶寶的尿鈣指數過高,是導致較易形成結石的主因之一,可能是嬰兒的輸尿管功能還沒成熟,或是攝取過量的蛋白質、過量的鹽分。李政霖醫師補充說明,除了尿鈣問題,寶寶體內還有一種細菌會使尿液「鹼化」,導致尿液的酸鹼值會比一般人更偏鹼性,結石容易在鹼性的尿液環境裡產生,這也可能是讓寶寶不滿一歲就長出大顆結石的原因。

寶寶體內的石頭完全清除乾淨後平安出院,日常藉由補充水分維持足夠尿量排出,服藥控制尿鈣數值,並定期回診追蹤,預防泌尿系統又長出結石,也希望未來不需再服藥控制。

電腦斷層不同切面顯示,十一個月大的嬰孩腎臟有兩顆約一點五公分大的結石。圖/花蓮慈院提供