口述/賴鴻緒 花蓮慈濟醫院資深顧問、臺大醫學院終身特聘教授

小兒外科教授賴鴻緒永遠記得,還是醫科生的他,在收容麻瘋病人的樂山園學習服務期滿的那一天,外國宣教士頒發證書時以流利的閩南語叮嚀:「要記住,今天這張證書,不是證明恁(你)很行,是感謝恁很有愛心。」五十年過去了,這句話依然聲如洪鐘,引領著他走在行醫這條路上。

當醫師,不是在彰顯自己多厲害,而是衷於守護生命之愛。

1975 年。淡水樂山園。這裡是臺灣早期的漢生病(麻瘋病)聚落之一,這一年,臺灣大學醫學院的醫科生賴鴻緒來到這裡服務學習。雖然他曾經從教科書上得知麻瘋桿菌會造成容貌變形、皮膚潰爛與肢體殘障,但這一回親眼目睹外觀毀損宛如骷髏的重症病人時,賴鴻緒還是嚇壞了!結束之後,編一堆理由不想再去,到了晚上卻思前想後輾轉反側,第二天早起深感過意不去,還是硬著頭皮又去了。慢慢的經由接觸院民,聆聽他們因莫名染疫而被迫隔離,甚至飽受歧視的辛酸,令人不捨,漸漸的賴鴻緒就放下了害怕,認真的學習如何照顧院民,也在樂山園學到了如何關懷與同理病人,這顆已萌芽的悲憫心從此伴隨他走上行醫之路。

時序拉到2025 年。臺大醫院外科部。小兒外科專家賴鴻緒教授一個上午開了滿滿十一檯刀。好不容易壓線趕上下午兩點多的火車。午後四點半左右,抵達花蓮火車站,收起手機,踏出步伐下車,不疾不徐穿過人來人往的跨站地下道。七十二歲的人了,精神矍鑠,專注力和行動力還是穩健得很,都是出於四十五年來進出開刀房動手術的訓練。在出口處不期然與八十二歲的林俊龍執行長相遇,兩人的目的地都是花蓮慈濟醫院。一個從北部的公立醫院開完刀趕過來,一個剛完成台中、台北、大林三家慈院的巡迴看診行程,同步踐履著「不是在醫院,就是在前往醫院的路上」的醫者人生。

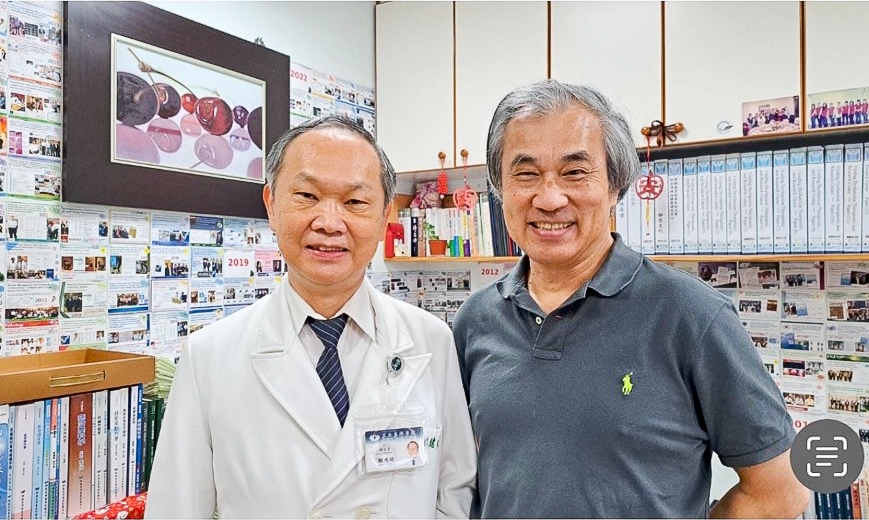

緣分很奇妙,這兩位相差十歲的資深醫師,同列「全球前2% 頂尖科學家(World's Top 2% Scientists)」的重量級學者,系出臺大醫學院卻素未謀面,前半生在各自專業領域揮灑出一片天,人生下半場交會在東臺灣,一見如故,為慈濟醫學教育樹立頂標楷模。

賴鴻緒教授是行醫四十五年的資深小兒外科專家。

林俊龍執行長和賴鴻緒教授惺惺相惜。

退休啟東行

接駁車抵達院區,揮手道別,各自忙碌去。賴鴻緒教授走上四樓辦公室,邊披上白袍,正巧一般外科主任來找,不及闢室相談,行李還沒放下就討論起公事,講著講著,邊從室內移動到室外廊道,進行著外科醫師間的「高端對話」。這樣的場景不時出現在各個角落,會議室、電梯口、樓梯間,有時一對一,有時三五成群。每週兩天,賴鴻緒教授以外科顧問的身分到院駐點,專司陪伴外科系醫療團隊,不論遇上疫情還是天災,風雨無阻。頂著臺大特聘教授終身榮譽的他,二○一八年退休後婉拒各大醫院的重金禮聘,週週搭乘臺鐵來到東部唯一的醫學中心,以奉獻的心意,為慈濟醫療體系的傳承與永續助一臂之力。

處理告一段落,夜幕已低垂,回到辦公室喝口水,辦公椅來不及坐下,手機跳出與新進主治醫師下診後有約的提醒訊息,轉身又要出門,祕書映如連忙攔下:「賴教授,您的車票!」只有在賴顧問轉場到另一個會談的空隙,映如才有機會遞上每週往返北花的火車票。匆匆走在燈火通明的院區內,賴教授的思緒拉回到三十九年前,他與花蓮慈院最初的緣分。

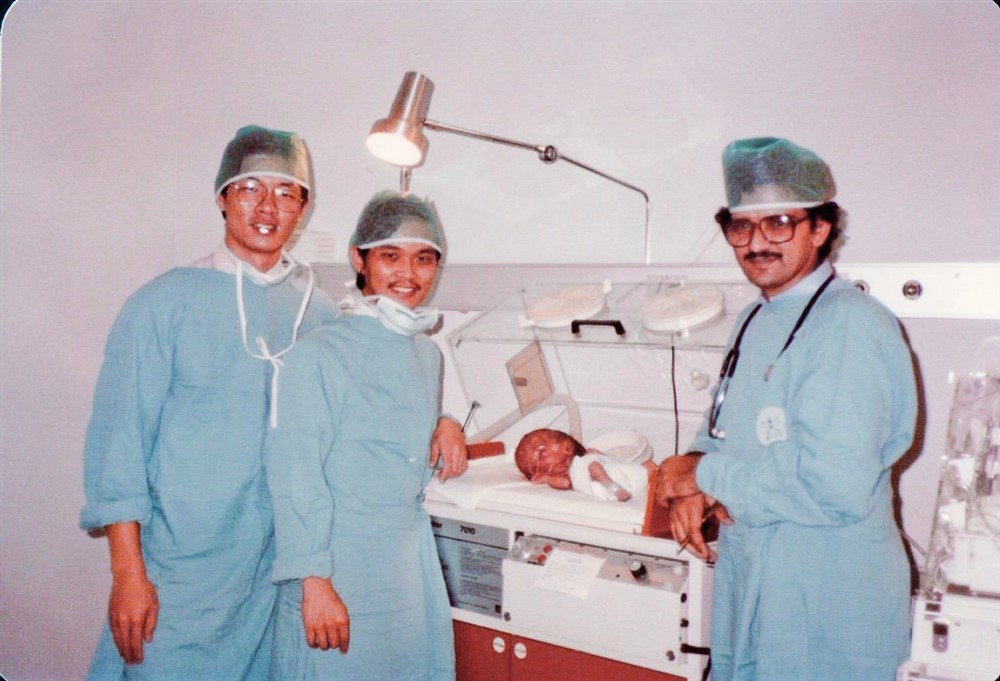

中沙醫療團猶如小型聯合國,賴鴻緒醫師(左二)在阿拉伯的醫院與來自世界各地的醫師合作照顧小病人。

沙國服務期間,賴鴻緒醫師與賴夫人入境隨俗,身著中東傳統服飾。

賴鴻緒醫師與郭漢崇醫師當年同在中沙醫療團服務,時隔三十年,兩人在慈濟醫院再度成為同事。

師長授意外援花蓮

一九八六年,青年醫師賴鴻緒完成為期兩年的中沙醫療團服務,從沙烏地阿拉伯返臺,成為臺大醫院外科的新進主治醫師之一,同時在陳楷模教授的授意下,前來剛啟業的佛教慈濟綜合醫院支援。慈濟創院維艱,幸有陳教授與楊思標教授、曾文賓教授,大力支持著這家偏鄉醫院的醫療人力。賴鴻緒如數家珍,說起這段往事:「當時輪派來的醫師除了我之外,還有幾位專門奉派來駐點的學弟,如神經外科蔡瑞章醫師、一般外科張耀仁醫師(今台北慈院副院長)等。到了一九八八年,又有一批外科系的學弟,包含泌尿科的郭漢崇醫師(今慈濟醫療法人副執行長)、心臟外科蔡伯文醫師與趙盛豐醫師等生力軍落腳花蓮,他們後來也是花蓮慈院的外科醫療主力。」

賴鴻緒提起往返臺北、花蓮的日常:「通常是一週來一次。主要協助一般外科開刀,包含疝氣、小腫瘤切除等簡單的手術,再來就是重症外傷。癌症的手術還很少。」初期小兒病人不多,醫院也沒有設小兒外科。賴醫師特別感謝張耀仁醫師的悉心張羅,「他的門診量大,還是很有心,有系統的把小病人們『收集』起來,再打電話問我哪天有空過來幫忙看診。」賴鴻緒當時卻這樣無奈的回答學弟:「可以。可是⋯⋯呃,我買不到票。」

三十九年前的東部幹線,買火車票可真是個讓人頭痛的難題。「沒問題,票已經放在臺北火車站站長室,學長您去說一聲就可以了。」張耀仁拍胸脯保證。隔天一大早六點多,賴鴻緒衝去臺北火車站,站長一見到他就說:「賴醫師,您的火車票!」果真,一切都安排好了,張耀仁這位學弟實在是很夠力。當然賴醫師也從沒想過,多年之後,他會在退休後,重啟每週一趟火車往返北花的模式來到花蓮慈院服務,而且同樣有專人幫忙準備好車票。

一九九二年賴鴻緒醫師在花蓮慈院為無肛症新生兒施以裝置人工肛門複雜手術。(一九九二年一月《慈濟道侶》醫療版報導。圖/慈濟基金會提供)

師兄弟相挺 什麼刀都開

當年賴鴻緒在東部花蓮這間新成立的地區醫院裡,排除高風險的大刀之外,基本上,他能做的手術都會盡量做;不過,小兒外科的刀他就全包,再困難的手術他都會做。「你開,我幫你顧。」張耀仁阿沙力一句話,保證自己會負責照顧病人到底。賴鴻緒豈有辜負學弟的道理,自是全力以赴。病人的術後照顧,就放心交給靠譜的學弟。二位外科醫師就依照「張醫師收集病人→賴醫師來開刀→張醫師再接手照顧」的合作模式,「超標」發揮醫療救治與照護功能。

賴鴻緒印象中救治的原民小病人還真不少,那可是一年新生兒有四十幾萬人的年代啊!對比二○二四年新生兒人口數跌落到十三萬四千八百多人,再創歷史新低,實在是落差很大。

約莫以一週一天的方式進行了一、兩年後,後續又不定期支援了好幾年。一般外科除了張耀仁醫師之外,黃士銘醫師在花蓮慈院也服務了長達十年,只要遇到十八歲以下的病人需要開刀,他們第一時間便找上臺大學長賴鴻緒請求幫忙,「有call 就來」的合作模式,就這樣持續著。

賴鴻緒回想那段趕火車的時光,太多趣事說也說不完。「有時候一連好幾檯手術,遇到比較難開的刀要花比較多時間處理,好不容易完成了,哇!來不及了,卯起來追火車!還曾經拜託站長通融。」本來要發車了,看到賴醫師衝進火車站,站務就說:「好啦好啦,等你一下。」這就是醫療與慈濟的影響力。早期,花蓮只有門諾和署立花蓮醫院兩家醫院,規模不大。自從證嚴上人發願蓋醫院,凝聚了許多人的善心和努力,建立起擁有多科別的綜合醫院,想方設法找醫師、護理師來到交通非常不方便的東部看診,真是太不容易了,地方鄉親受到慈濟醫院的照顧,心生感激,連火車都願意稍等醫師上車。賴鴻緒正色呼籲,這可是三十多年前,火車班次不多,不得已的做法;現在火車班次多,各班次可都是照步走,火車不等人的!

「臺大是有一百多年歷史的老醫院;來到這家還沒有完全建好的新醫院,在裡頭看門診、開刀,親眼看著它一點一滴慢慢長大,是很新鮮的體驗。」他還記得當年五十多歲的證嚴法師,以及頂著蓬蓬頭的「林小姐」(林碧玉副總執行長),兩人在院內四處勘查走動的身影。而他們這群差不多前後期的年輕臺大醫師們,彼此多少都有前後期交情,醫院工作忙完,他們得空就帶上賴醫師,四處遊山玩水,或是相約打網球。

「小醫院很溫馨,溫馨就是,說是自由也好,說有點亂也對;等長大變大醫院了,為了管理,一定要走入標準化、制度化的進程。」起初在臺大完成外科訓練後,順應賴爸爸希望兒子回饋家鄉的期待,他曾經到彰化基督教醫院服務,當了一年的小兒外科主任。那時的彰基和初啟業的花蓮慈院給賴醫師的感覺很像,規模都不大,但發展至今,彰基已是全然不同的規模了,花蓮慈院自然也是。

匹茲堡學習期間,賴鴻緒(左)專注學習觀摩史塔哲教授進行移植手術。

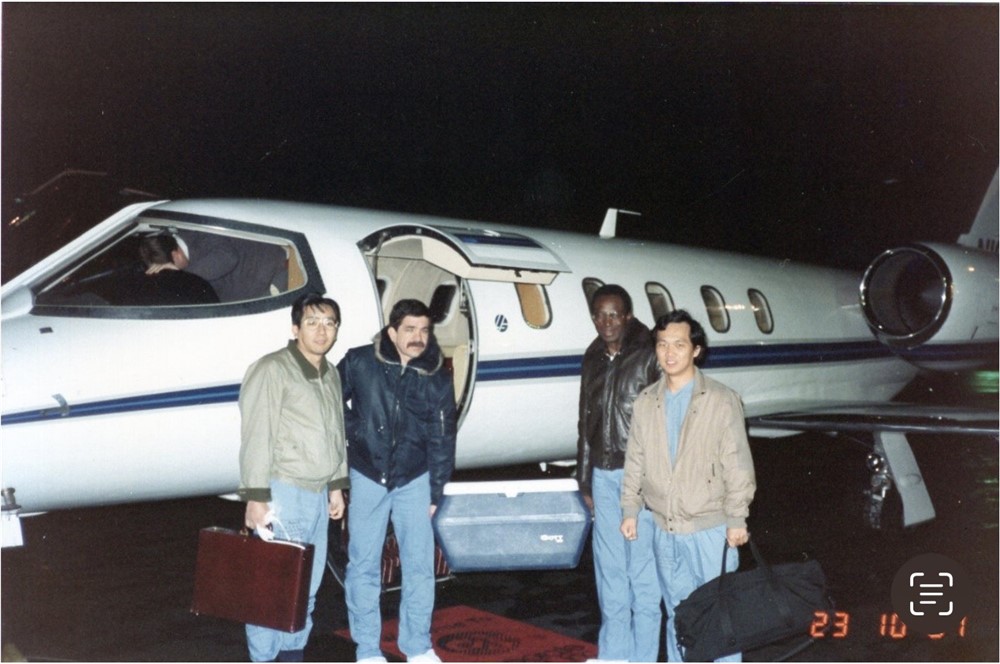

賴鴻緒(右)與小組成員搭飛機收取護送移植器官。

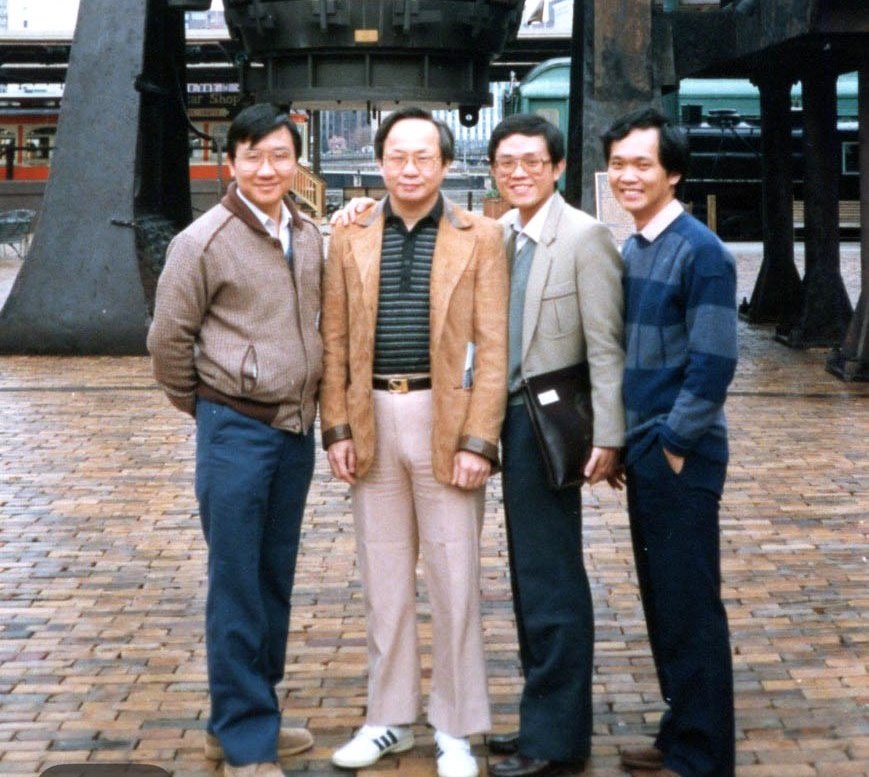

匹茲堡學習期間,臺大外科部主任朱樹勳教授(左二,臺灣心臟外科權威,二○二五年病逝)特來探班。右一為賴鴻緒。

一九八九年賴鴻緒和李伯皇醫師(左一左二)參與臺大第一例肝臟移植手術。右三為陳楷模教授。

赴美學習肝臟移植

一九八六年臺大為了發展肝臟移植,選派李伯皇醫師到匹茲堡進修學習,他向陳楷模教授要求「+1」,指定要專長小兒外科的學弟賴鴻緒,因為肝臟移植需要兩位醫師同時進行,而且世界各國都是從兒童肝移植開始做起。因此賴醫師從阿拉伯返臺沒幾個月,便奉派受訓去了。先在美國匹茲堡大學臟器移植部研究員一年,接著再去UCLA 小兒外科研究員三個月。

六十幾位來自全世界的fellow(研究醫師)聚在一起,分小組做肝臟移植研究、寫論文,有的甚至是副教授級的,都很強。而他一切從零開始,要很拼。「Dr. 賴, 你來幫我吧!」南非的肯恩‧ 戴爾醫師(Khan Dare) 具備伯樂般的慧眼,聽到他向史塔哲教授(Thomas E. Starzl) 匯報後,邀請他加入小組,一步步教會他做小老鼠實驗,得以展現千里馬的能耐。「我們的分工合作很快建立起穩定且周全的模組,從老鼠的肝臟再生,裡面的酵素、基因等各種變化數據可供做各式研究。在匹茲堡寫出五篇論文,當時算是不錯的產值,雖然至多只能掛第二作者(第一作者為指導教授),但是練就出做學問的功夫,值得。」

「臺大的器官移植歷史牆,上面有一九八九年李伯皇與我做第一例肝臟移植手術的紀錄。」賴鴻緒一方面參與了臺灣肝臟移植手術最早期的發展,也帶動小腸移植的研究,但主力仍放在小兒外科。

匹茲堡經驗帶來另一個重要體會,就是東西方教育的差異性,影響賴鴻緒日後走上講堂、接下教學部主任,對於教材、教法,乃至臺灣醫學教育的思維和革新。簡單講,西方教育重視獨立思考;東方教育強調苦幹踏實。猶記第一次做老鼠實驗,明明沒做過顯微手術,不敢說不會。老師拿一張紙,切一條兩公分半的斷痕,要他縫合。賴鴻緒硬著頭皮做了,老師讚許他:「還不錯,明天開始進來做,可要小心喔!」磨練了一年後,學成海歸前夕,老師笑著把當初那張試作紙拿出來,「Dr. 賴,你那時候縫成這樣子,可以嗎?」當初他手抖得藏不住,縫得更是歪七扭八,一看就知道從沒縫過!師者了然,卻沒有給這位外籍學員難堪,讓他自己去努力。

再者,在美國的課堂,學生看似隨興無拘,卻又能夠積極主動提問,在進行雙向討論時,侃侃而談自身的看法;老師很當一回事的回應,師生之間的互動交流很自然,沒有距離感。享受著這樣的學習氛圍,也促使賴鴻緒思考,往後若站上講臺,會怎麼樣帶課?想當什麼樣的老師?

除了學習肝臟移植技術之外,賴鴻緒也進行相關主題式研究。例如教授給出一個月時間,去圖書館找資料,選一個題目來做,教授會透過不斷的討論,協助釐清和修正方向。「後來念臺大博士班時,相似的授課方式,等於我提早預習了。再後來,開始帶起博士班學生了,我也是透過大量的對話與交融,陪伴每一個人選題、聚焦,將構想得到趨近現實的調整。」賴鴻緒依樣畫葫蘆帶著學生學習成長。

從匹茲堡回來後,賴鴻緒深受師長器重,打鐵趁熱,除了臨床工作,也參與競爭很激烈的國科會研究計畫,緊接著進入在職博士班;陳維昭教授出國進修了,賴鴻緒也要代為接下相關教學課務,行程滿載,賴鴻緒卻恢復了不定期到花蓮慈院、羅東博愛醫院的外援任務。當時的賴鴻緒雖然忙碌得不可開交,卻締造了在職醫師三年取得博士學位的紀錄,至今尚無人打破。「現在要求在職進修至少需修習四年以上,所以我的這筆紀錄已經走入歷史了,不必效法。」

臺灣的肝病相當地盛行,肝硬化、肝癌的病人都可能走上切肝治療,而賴鴻緒對於肝臟再生非常有興趣,也經由移植醫學進入了再生醫學領域,開啟了對基因工程、基因治療的探討。在營養與代謝專家陳維昭教授的指引下,再嘗試把營養學和肝臟再生結合。「繼南非的肯恩‧ 戴爾醫師帶給我的實驗啟蒙之後,內科系的王正一教授(今花蓮慈院顧問暨董事)再提供技術指導,教會我如何透過切片觀察病理、組織的變化,並且慷慨出借掃描式電子顯微鏡(SEM),讓我可以把實驗做得很『高級』,藉由顯微鏡呈現的立體構造加以分析,進行再生基因的相關變化與研究。」賴鴻緒印證了荷爾蒙、高蛋白、高脂肪、高醣類等營養素,都會影響到肝細胞增生及再生的基因表現。

賴鴻緒教授的醫療專業領域橫跨小兒外科、肝臟移植、再生醫學、營養學,來自把握每一個契機和人助,珍惜著每個學習階段都有良師從旁提點,幫助他找到途徑,將外科專業訓練的基本功經過純熟內化後,加以轉換、運用及延續,外展的觸角隨之延伸得更寬廣、深入。

自美返臺後,賴鴻緒醫師(右)投入肝臟再生的研究。

「午餐的約會」講座大獲好評,營養部主任賴鴻緒(站立者)是主要推手。

歷練醫院管理 串流向心力

在臺大醫院服務了約四十年,賴鴻緒主任從臨床、研究、教學、行政都有所歷練,其中包含當醫療科的主管。且不說在彰基還是沙烏地阿拉伯,接下臺大小兒外科主任時,科內不過三個人,而醫院的規定和業務一大堆,大科要做的,小科也要做。說到帶人心法,他認為當主管沒什麼了不起的,無非就是帶頭做,而不論是在病房動手術還是行政管理,心中有團隊,才能串流向心力。

「想到小時候,爸爸常帶姊姊、我和弟弟、妹妹玩尋寶遊戲,家裡各處藏著撕成好幾塊的紙條,找到了拼圖完成才有賞。有時候獎品是糖果三個,那我們四個手足要先講好怎麼分才能領取。」不曉得是不是因為這個好玩的遊戲,在賴鴻緒心中埋下了團隊合作的種子,長大了做起來也就不那麼困難。不要在生氣的時候論事,也是賴鴻緒從小就建立起的習慣:「我們兄弟姊妹吵架時,爸爸就叫我們先去外面繞樹,來回十幾公尺,走幾遍,氣消了,再來跟大人講發生什麼事。」因為這段經歷,賴鴻緒不管是帶團隊、帶科部,在與人溝通、做決策時,總是能理性的將事情歸事情,情緒歸情緒。

這麼有領導者特質的人,想必升遷一路順遂?其實未必。賴鴻緒四十二歲時,已經是外科部副主任,準備要接外科部主任的架式,豈料四十五歲時,賴鴻緒卻被派去當八竿子打不著的營養部主任!賴鴻緒起初一口拒絕,被約談了好幾次,只能接受。

就像每一檯外科手術都有它的困難度和變數一樣,工作也不會只做喜歡拿手擅長的事,面對那些傷腦筋的部分,如何去化解、調適、應變,得以脫離苦海,「我想,當主管也是在先行示範,讓同仁有個參考或依據,怎麼樣處理關係,怎麼樣待人接物,怎麼樣安處所在的位置並找到施力點。」

營養部有百來位同仁,規模不算小,營養師有十幾位,廚師就有二十八位。應聘的廚師都是有證照的餐飲人,但或許是特殊的工作型態,從早上五點做到晚上六點,要扛得住出餐尖峰的時間壓力,備餐之外的空班時段,有的就喝酒解悶,一言不合翻臉,爭吵變動手,連菜刀都拿出來了!才履任半年,就發生三起衝突事件。

醫院廚房發生火併事件,像話嗎?賴鴻緒心想,這樣下去不是辦法,就一個個找來談。苦口婆心的跟他們講,「既然要在公立醫院工作,就視同公務人員,既然拿到的是如鐵飯碗般的待遇,你們的言行也應該符合公務人員的基本標準。」他正色申誡:「我今天要是把你開除,也許不會影響你找到下一個很好的職位,但是不一定長久。」他著實不想走到殺雞儆猴這一步,只希望每個人都要愛惜羽毛。個別談完之後,賴鴻緒讓他們自行選組,重新調配班表,讓「同一國」的一起上班。經此一役,營養部內運作如常,相安無事。

做好安內之後,還要突破,為此賴鴻緒做了前所未有的一些嘗試,比如在鼓勵加半強迫下,推動營養師全員進修,所以全臺灣只有臺大醫院的營養師團隊全部由碩博士組成。又比如,為不同疾病狀況做飲食建議與衛教講座,是營養師的主力業務之一,他們花很多工夫準備,有時候專門邀請醫師來主講,眼見臺下只有十幾個聽眾,太可惜。就去找一個大空間,讓他們大講特講,這次談心血管疾病,就搭配護心料理;下次談腎臟病,就帶來養腎益氣套餐。內容豐富又實用,口碑相傳迴響熱烈;加上是正式活動,有收取報名費,再再讓團隊愈加有自信,一連串效應下,開始寫書集結精華,醫師、營養師、廚師都被拉進來出力,因而有了從「午餐的約會」講座發展而來的疾病預防暨飲食保健指南長銷書籍。

1999 年遇到九二一地震,臺大醫院也成了受災戶,停水、停電,瓦斯供氣設備也被震壞了,就連菜市場也因為交通中斷,貨進不來,什麼都買不到。營養部要負責八百多位病人的供餐該如何是好?沒有管理廚房經驗的「賴主任」,急中生智,眼下有米、有大鍋,再去找一些桶裝瓦斯來,四天之間,臺大病房都吃炒飯!將震後的缺糧危機挺過去了。

總是能提出關鍵決策扭轉局勢的賴主任,就這樣不打不相識,和營養部同仁建立起好感情,也帶大家做出一番好成績,可小兒外科醫師賴鴻緒志不在此,每隔半年就默默去提辭呈,內容都一樣,日期改一下。三年辭了六次,才終於辭掉了,再回去「本業」當外科部副主任。

開會就是要把話說開

他對團結的看法是,第一,團隊有分工,但沒有高低之別。其次,與核心幹部之間要有足夠的共識和授權,才不會耗在揣摩上意或無謂的等待指示上面。所以在營養部時,固定每週一下午與主管群開週會;在外科部、教學部也都一樣,每週一下午是和各科主任開會,不管多忙,就是來一下,半小時、一小時都好。月會就留給大部門會議,大家可以暢所欲言。一方面講正事,一方面聯絡感情。「有問題可以一起解決,也互相知道彼此的難處。要我自己一個個去通盤了解,很累呀!大家一起來把話說開多好。」是以賴鴻緒擔任外科部主任時,便主動將急診部、影像醫學部、麻醉部等幾個共事比較密切的部門主任凝聚在一起,建立橫向連繫,促進有效的平行溝通,處理跨部門協調與合作的問題。

外科的訓練講求精確以相對應的步驟解決問題和風險,成功的經驗累積下來,不夠好的就改進,嚴以律己是基本功,對於減少病人痛苦的療法永遠保持不懈的探求。而賴鴻緒在嚴謹、明快、冷靜的特質之外,還很有溫度,「我喜歡聊天交流,喜歡與人相處互動,會很認真看待、找方法解決同仁的痛點和難題,但比較沒有框架或非要照誰的意思做不可,大概也因此不太讓人感到壓力。醫療管理上,也算小有建設吧!」

在外科部時,他和每位住院醫師都很熟。每一年度迎新送舊前必先做功課,把每一位醫師的背景都記得一清二楚。其中好幾人感情觸礁時,都是賴主任頂著一把老骨頭,相陪開解到深夜。「我這位外科部主任雞婆到蝦米款(多管閒事到什麼程度)?醫師鬧離婚,我不但好心調解,連帶還把精神部主任請來做專業應援,豈知後續竟演變成太太和先生打官司,我們兩個老主任還為此上法院應訊。哈哈,是不是很離譜?」世事難料,隔了兩年,賴鴻緒竟然看到夫妻倆抱著娃兒在大安森林公園散步,那幸福的畫面,讓他之前「公親變事主」所受的氣,全都拋諸腦後!「我這個人很簡單,關心一個人,就會關心到底。」心正意誠無所求,就算結果不如預期,賴鴻緒也不會難過太久。

大一新鮮人賴鴻緒與同學同遊淡水河。

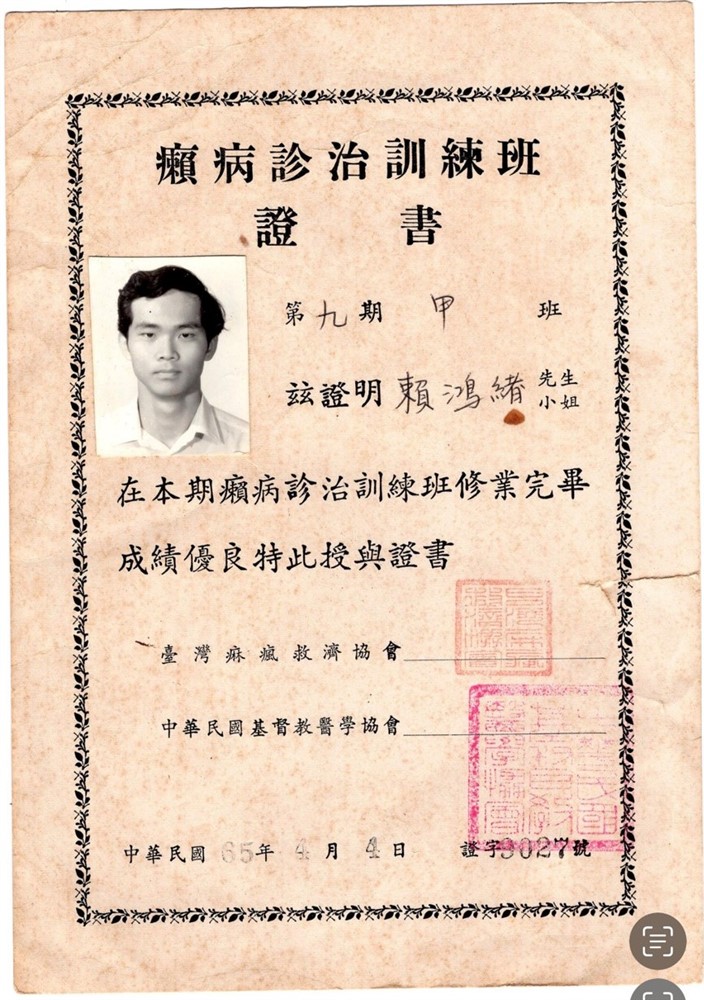

大五時期,賴鴻緒到樂山園服務學習,受訓取得癩病(麻瘋)診治訓練班證書,也帶給他醫者悲憫為心的啟發。

不受管束,反而願意習醫

這樣一個很有大哥風範、真性情的外科醫師,又是如何走上從醫之路?據悉和賴爸爸有一點關係。「聽說當年有個醫師非我媽媽不娶,但是她最後選擇了我爸爸。結婚時,爸爸就承諾媽媽,要栽培一個孩子當醫師。剛好我是最有機會的,他自然寄予厚望。」

父母從事教職,從小家裡很重視教育。小學畢業考上臺中一中初中部,十二歲就自己一個人從斗六到臺中就學。賃居處是一戶三合院,專門租給一中的學生,高中部和初中部的都有,感情好的學長學弟晚上會相找溜出去玩。國中生賴鴻緒省吃儉用,錢都花在往外跑,泡在漫畫出租店裡,晚上十一點回來才開夜車念書。少小離家在外,起居都得自己來,很早就學會自律。

「我的成績可以直升臺中一中高中部,依然順應家裡的意思再報考了建國中學。不過在阿爸的版本裡,是我自己要去當建中生的。」真相為何,始終是羅生門。總之,延續離家求學的模式,轉往北上讀書。初中每學期都是第一名拿獎學金,到高中後,變成第二名。他認為,這樣的好處就是,永遠就有一個目標,追求第一,踏實念書。高二選組時,賴爸爸期望兒子選目標醫藥衛生學群科系為主的第三類組,「雖然我們父子很親,但少年的我拒絕大人的干涉,總是說『不』。爸爸拿我沒辦法,撂一句『隨便你啦!』就不管了。說也奇怪,失去了反抗的標靶,有點迷茫,看同學們都埋頭備考了,也就只好回頭以醫類學系為第一志願。」考上臺大醫科後,愛玩的「賴同學」,開始熱心教會事務,星期日都在當孩子王帶領主日學,成績則保持在起碼的平均值。

醫學生涯第一張證書兼感謝狀,就是大學時期到樂山園的服務學習證明書。在病院裡,多的是因感染麻瘋病造成外觀嚴重扭曲、殘缺的病人。「我嚇壞了,第二天編一堆理由不想再去,又怎麼想都太牽強,咬牙去了。聽取院民背後的故事,他們也是人生父母養,卻迫於染病被隔離。」看見這不幸而弱小的群體苦楚,慢慢的就不怕了。期滿,外國宣教士頒發證書,用閩南語說,「要記住,今天這張證書,不是證明恁很行, 是感謝恁很有愛心。」這句話重重烙印在他腦海。「很多年過去了,如果要我給醫學生一句話,就是這句話了!『當醫師,不是在彰顯自己多厲害,而是出於守護生命之愛。』或許我沒有遠大崇高的志向,但是信仰、奉獻、愛心,一直發揮著作用力,牽引我走在行醫這條路上。」

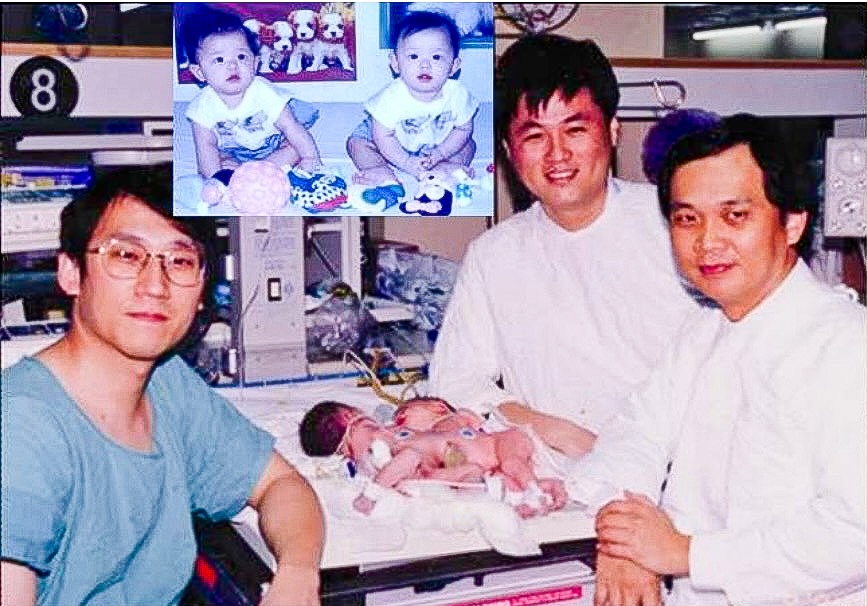

一九九四年完成世界體重最輕的胸腹連體嬰分割手術。

二○○四年「巴掌仙子」開腹修補手術,當時締造了最低體重早產兒開刀存活的世界紀錄。

求快求解 天生外科人

考量內科病人經常因為同樣的症狀,反覆來看醫生,喜歡盡快處理問題的賴鴻緒選擇進入「大外科」,盡量一次性處理好病人的問題。當時臺灣的生育率高,兒科相關醫療需求多,而臺灣能夠做小兒外科手術的,幾乎只有臺大,榮總剛起步,長庚也正要開始,因此小兒外科病人多集中在臺大醫院,可說是熱門科別,住院醫師賴鴻緒也就接受教授的提議,從一般外科跨入小兒外科。此外,臺大外科一直保持著二十三個教職名額的傳統,其中一科裡有三名教授的,只有小兒外科,算是很好的進階之路。

小兒外科結合兒科和外科的特性,必須先接受四年外科專科訓練,取得外科專科醫師資格後,方能申請小兒外科次專科訓練,再經過兩年的訓練,通過小兒外科專科醫師考試之後,才具備兒外專科醫師資格,整個訓練養成期需要更長時間;再者,在治療成人時,通常會有很多病例,醫師能夠專門治療單一疾病。然而小兒外科疾病有很多種類,單一疾病的病童人數都不多,等於要「從頭醫到腳」,醫師要能夠應對各類型疾病的外科病童。尤其先天性心臟病、先天性腦部疾病、先天性腎臟疾病之類的器官疾病,通常手術更為複雜,不過這難不倒賴鴻緒:「我很享受開刀帶來的成就感,興趣使然下,也就不在乎走兒外要多那麼兩、三年的訓練。」

賴醫師的行醫生涯中,曾經為僅有四百三十二公克重的早產兒完成開腹修補手術,當時締造了最低體重早產兒開刀存活的世界紀錄。超迷你的「巴掌仙子」是臺日混血寶寶,體重比做研究用的實驗大鼠還輕,腹腔只有乒乓球大小,甫出生就因壞死性腸炎命危。「布單鋪一鋪,根本看不到人,肚子剩一丁點,指給麻醉醫師看,就那麼3cm×3cm 的面積。時間緊迫,要清洗,修補破洞,動作又不能過大,超級挑戰!」術後,小寶貝順利長大到兩千兩百公克時出院,隨父母返日。她的日僑爸爸還時不時捎來感謝。對賴鴻緒來說,這是在醫學上很成功,也很圓滿的個案。

在他的行醫生涯中,也有不勝唏噓的故事。十六歲的女孩,因罕見疾病而無法行走,長期住在復健病房。由於營養不良,長期放置鼻胃管致使鼻腔潰瘍;做胃造廔管又因胃酸腐蝕而疼痛,反覆在兩者病症發作之間動刀受苦。女孩的單親爸爸很拼命,不是在果菜市場做生意籌醫藥費,就是在醫院照顧臥床的女兒。每回聽取手術前的病情解釋與告知,總是堅強回應,「賴醫師您就盡量開,沒關係。」最後一次,腹內出血症狀,必須要開刀處理。術前,她的爸爸流著眼淚來請託,「希望讓我女兒死在手術檯上,這樣她就不用再受疾病折磨。」而在為女孩做病情說明時,她只求賴醫師:「拜託讓我死在開刀房,爸爸就不會這麼辛苦。」白袍的天職是救人,與這對父女的願望背道而馳。死是解脫?活是受苦?骨血相連的親情著實令人動容,但情感和理智的衝擊,直讓他陷入天人交戰,無奈之下,賴鴻緒做出決定:「交由另一位能夠信賴的醫師來執刀,是我那時能想得到的、能夠為這對相愛的父女所做的,最中立的安排。」而病重的女孩終究沒有熬過手術。

小女生年紀輕輕,卻是賴醫師的老病人,兩人的合影、女孩手作贈予的生日賀卡,賴鴻緒都仔細收妥著,當醫師從黑髮當到白髮,每每回想,雖然感懷,但賴鴻緒的心境已經走入步入另一個階段:「如今我更有力量了,時代也進步到有了更多元的治療方案與資源可以運用,像是已經發展起來的小腸移植、社服醫療救助等。現在,如果我的學生遇到相同的情況,我會告訴他:『放心去做手術,任何問題、後果,老師我來背書。』」賴鴻緒發願盡所能的幫助病家,絕不輕易放棄。

賴鴻緒教授是少數雙獲台灣醫療典範獎(左)與教育部師鐸獎(右)的醫學教育工作者。

二○○五年首屆臺大外科OSCE 登場。標準化病人由換上藍色病人服的住院醫師擔綱演出,計畫主持人李伯皇教授(中)、賴鴻緒教授(中右)與其他著白袍者擔任主考官。

有人可以愛、有事可以做、有希望可以期待

教書是從醫療工作開發而來的另一個專長。可能是喜愛和人聊天、互動的個性,從醫師跨足老師也很在行,教學特殊優異獎、傑出優良教師獎、杏林獎、師鐸獎,全部都拿過一輪!很多學生不愛上傳統大堂課,但賴鴻緒教授的課卻很受歡迎。

賴鴻緒每學期的第一堂課一定會公布三件事:

第一、上課鐘響五分鐘後開始上課。給趕來上課的人留一點緩衝時間。

第二、提早五分鐘下課。安心聽講,不用著急要到下一堂課的教室搶位子。

第三、發講義、免筆記,一定會有重點提示。必考題以加強語氣要「大家聽好」為號,如果都不知道這個明示,那就代表真的沒來上課了。

「沒有課本的上課,其實更累,但是,真有趣!」賴鴻緒說最燒腦的一對四小組課程,不但要花時間備課,更要觀察授課對象反應,進行有層次的提問式引導,給學生充分時間擬定方向做小組討論、找答案,再依每個人的報告內容給予回饋和校正。「在提問題與找答案之間,有來有往,由淺入深,開放拋接,專注聆聽與回應,逐步放手。真正的PBL(Problem based learning) 教學法應該如此。老師看起來什麼都沒做,其實每一步都在鋪陳引路,培養學生解決問題的能力。」

臺大的OSCE(醫學臨床技能測驗),正是從賴鴻緒在外科部副主任任內起頭的。醫院都還沒有標準化病人訓練相關的制服、教具、設備,找幾個要好的醫院志工換上病人服,椅子搬一搬,就開課了。這個喝過洋墨水的大教授很接地氣,投入各種創新教學、個別化教學的本土化,包含小組教學、問題導向學習、醫學教育評估及教學回饋方式等,是臺灣第一批推動與參與新興醫學教育改革的教師群之一,把新的模式和制度,推廣至其他的醫學院及醫學中心,「因為醫學教育要進步,老師要先改頭換面。」往後接教學部主任、師培中心主任,也投入畢業後一般醫學訓練── PGY 五大領域基本課程教案的研擬,對於臺灣醫學教育的內涵,就其所能的邀集各領域的專家學者,共同將理念鎔鑄成形。

投身杏壇,廣栽桃李無數,學生裡面,有得到優秀青年獎、利他獎的;好幾個第一名畢業出國深造的;也有一些歐美的醫學生,從他們勤勉的態度,就知道絕不是來只是過個水拿學分的。看到人才輩出,是教學工作最迷人的地方,賴鴻緒說:「醫學的進步永無止盡,要懂得教學相長的道理,學識和經驗值才能一直滾動翻新;保有謙卑的心靈,才能獲得受教的成長空間。」

一九五三年史懷哲醫師獲頒諾貝爾和平獎,在面對記者提問「什麼才是有價值、有意義的人生?」時,他的回應是:「有人可以愛、有事可以做、有希望可以期待。」好學深思的賴鴻緒,亦將之奉為座右銘。他畢生關注對人有幫助的課題,不怕嘗試新事物,也不怕失敗,對生命永遠保持好奇心。他想,一輩子能夠把醫師這個角色的功能發揮到沒有懸念,就很足夠了。

二○一八年三月來花蓮演講,林欣榮院長夫婦邀請賴鴻緒教授伉儷與林碧玉副總聚首。

退休前重回花蓮演講

二○一七年九月,林欣榮院長邀賴鴻緒教授到院演講,因各家醫院邀約太多了,行程消化不完,直到隔年二○一八年才成行。

賴鴻緒本來預計在二○一八年八月一日退休時,要申請延退與留任,畢竟具有特聘教授、師鐸獎的資格,有終生俸,也有辦公室、停車位、門診還派有兩個助理。況且桃李滿門的賴鴻緒,就算不續留臺大,也有好幾家大醫院來招手,開出來的條件都相當優渥。換言之,有太多的選擇在眼前。

農曆年節期間,賴鴻緒待在家裡享受清靜。十天年假,正適合盤點人生。回顧行醫路,於公,有破舊也有立新,可說有為有守;於教,作育英才的苦樂也夠回味無窮了。再思及即使現今臺大外科主治醫師人數已經成長到接近百位,但醫學院教職員額固定二十三位有史以來未曾變動。而他所知悉的前輩們,幾乎沒有人延退,是時候讓出空間給年輕醫師施展了,賴鴻緒說:「那個農曆新年做的最有建設性的事,就是決定退休。」

二○一八年三月一日賴鴻緒與太太重回久違的花東,除了演講行程外,也打算順道拜訪老朋友。演講前一天,林院長夫婦很貼心,帶他去精舍走走,介紹他與吳彬安副院長認識,再和好久不見的林小姐(林碧玉副總)餐敘。當晚賴鴻緒夫妻入住招待所,地點就位於警衛室後方,很有安全感。沒想到這一間招待所,後來成為他每週固定來花蓮時的棲所,一住就住了七年多。

隔日一早在協力講堂完成全院學術演講後,賴鴻緒與慈濟外科團隊初次見面、會談交流,而後人資室劉曉諭主任介紹他與陳宗鷹及陳培榕副院長會面,兩位陳副院長釋出直白的邀請:「聽說您要退休了,希望借重您的長才,來東部這邊協助醫院和教學。」當下他沒有回絕,但心底直覺浮出三個字,「不可能」。

回程的火車上,賴鴻緒跟太太提起這件事,本以為會遭否決,「可以啊!」賴夫人倒是很乾脆的答應了。林欣榮院長來電關心,賴鴻緒還是回他:「要再考慮一下。」賴鴻緒再接連請教了身邊倚重的親友、長輩,他們卻都不約而同的表示樂觀其成,他想:「好奇怪喔!你們這些人是怎麼了?把我推到這裡來?」

不論臨床、研究與教學,賴教授(右)始終用心提攜後進。左為兒子賴碩倫醫師。

賴教授與張耀仁副院長也不時在花蓮火車站巧遇。

行醫獲獎無數

獨缺奉獻

從花蓮演講歸來後,賴鴻緒更進一層的省思:「當老師,我得到師鐸獎;當醫師,我得到台灣醫療典範獎;研究做得還不錯,行政上也有一些成果;拿過林林總總的肯定。」,「我的醫師生涯中,還缺少了什麼?獨缺『奉獻』。」這就是最後峰迴路轉、選擇要來東部服務的主因。

「來這邊,很單純,純幫忙,純奉獻。」賴鴻緒的決定,多少和自身信仰有關。雖說年輕的時候就跑過下鄉支援,總歸好玩的成分居多,現在年紀有了,心態上有所不同,奉獻的心意很強烈也篤定。

「不過我想奉獻,要付出的代價可真不小啊!」賴鴻緒笑著說:「我這個老人家,每個星期坐火車東行北返,很累欸!來花蓮以後,我的身高竟活生生矮了三點五公分!本來腰就稍微有一點S 型脊椎側彎了,頻繁坐火車之後,越來越S,以前明明比太太高的,現在竟然比她矮,你說氣不氣人?!」

林俊龍執行長(中)、賴鴻緒教授(前)、郭漢崇教授(後)系出臺大醫學院,有緣在二○一八年後於花蓮慈院相聚共事。圖為公餘餐敘,夫人們愛相隨。

遇見大十屆的學長

提及在花蓮交到的「老朋友」,賴顧問滿臉笑意。「林俊龍執行長和臺大醫學院陳定信院長是同班同學,而我是二○一八年來到花蓮之後,才和這位大十歲的學長初次相見。」

他口中的俊龍學長八十多歲了,依然每一個月一趟,週六出發,搭火車去台中慈院、台北慈院、大林慈院,三處輪番跑一輪看門診。週三下午兩人會搭一同班火車抵達花蓮,不時在車站相遇。

「起初也覺得好像是在仰望他,相熟了才發現他其實很阿沙力,是性情中人,相處起來像兄弟一樣,很有話聊。」賴鴻緒盛讚這位心臟內科領域的「大咖」前輩,智慧、有經驗、直爽、重情義;曾任美國洛杉磯北嶺醫學中心首位亞裔院長,在職涯巔峰之時,受證嚴上人感召,甘心放棄高薪高位返臺,奉獻偏鄉,至今仍鎮守在醫療前線,令人敬佩。

「實話實說,林執行長在同儕之間、在臺大醫學院眾師長的心目中,是一號人物。」賴鴻緒提及新冠疫情期間,探病管制嚴格,但當時臺灣肝病權威陳定信院士罹患重病,他帶著林執行長進臺大病房探望,後來也先後帶林碧玉副總、趙有誠院長探望住院中的楊思標教授。一看到人,陳定信院長直呼「俊龍、俊龍」,好開心哪!可惜不到一個月,陳院士就辭世了。

外科醫學會舊識成同事

而賴鴻緒與小他兩歲的林欣榮院長結識於臺灣外科醫學會,「我當理事長時,他是監事。很早就聽聞這位專研脊椎再生技術、致力讓病人能醒能走的神經外科專家。」在賴鴻緒眼中的林院長,記性極佳,聽過的事都會記得;也是個果決的人,遇事能夠冷靜迅速的做出判斷和決定;也有柔軟的一面,很謙虛,待人以善。「相信不少醫院同仁都領教過林院長『耳提面命』的威力吧!是不是很像嘮叨孩子的老爸?身為一院之長,要顧及的方方面面太多了,分身乏術下,路過經過看到想到免不了關心叮嚀幾句,他看重的、記得最多的就是同仁的需要。」

剛回到花蓮慈院時,有院內醫師不了解情況,傳出了冒然發言。賴鴻緒初聞耳語,雖不至於往心裡去,但多少有點難過。事隔一週,照常出勤,「沒想到就見林欣榮院長親自帶著當事人在四樓我的辦公室門口等著,慎重道歉。」光是這一點,就足見林院長以身示教,對後輩的愛護之情和用心細微之處。

二○一八年八月賴鴻緒教授(第一排右六)自臺大退休即接下花蓮慈院顧問一職,每週東行北返,用心扶植大外科團隊。圖為二○一九年十一月於精舍參與主管合心共識營。攝影/楊國濱

顧問非爽缺 一週切成十個半天

誰說顧問=出張嘴=爽缺?賴鴻緒可不麼想!「既然答應人家了,就要當一回事。走入偏鄉奉獻所學,才不負我四十五年醫師生涯的每一天。」有理想有抱負,可時間安排卻是最苦惱的。在臺大醫院的兩個門診及開刀日已經敲定了,加上另外兩處醫療院所的門診,試問如何再擠出時間來花蓮?

從外科老大變醫界大老,賴鴻緒骨子裡的「行動派」基因活躍如初,表定二○一八年八月一日從臺大退休,同時花蓮慈院顧問職務生效,然則從四月到七月,他就預先安排每兩週來一趟,展開與外科部每一位同仁的面談,花蓮慈院人資主任劉曉諭跟著來陪聽。從最資深的心臟外科主任趙盛豐,到最年輕的R1 第一年住院醫師,都沒有遺漏,每位外科醫師的會談至少兩次,每次多則兩、三個小時,少則一個小時,逐一記錄,勤勤懇懇與每一位同仁互動。賴鴻緒這樣做的原因是:「這樣一來,八月正式上工,和大家就不會那麼生分。我也去參加不同科別的晨會,了解每個科在做什麼。」

轉眼間,八月一日到了,窮則變,變則通,賴鴻緒還是將一週的不可能行程排了出來:星期一早上新光醫院、下午接好心肝診所;星期二早上臺大門診,下午臺大病房;星期三早上臺大開刀日,一個早上最多可以開十一檯刀喔!下午一點半以前必須完成所有手術,接著趕火車來花蓮。到了花蓮慈院先參加傍晚五點半的八院聯席會議,晚上六點半接著參與分科主任會議,了解各單位最近遇到的問題。星期四白天比較彈性,可以花時間籌擬問題的解決方案,下午和晚上與外科團隊聚聚,有什麼問題大家當場提出來討論。星期五早上七點半參加外科晨會,並將這週遇到的問題彙整後提出總結,向林欣榮院長說明。緊接著搭火車回臺北,下午到臺大看門診。

別人是過著一週五個工作天的日子,賴鴻緒卻將一週切成十個半天,然後排滿滿。他從二○一八年八月之後,開始過著行程爆滿的退休生活,新冠疫情期間依然如常出勤,到現在已經進入第八個年頭,真是令人敬佩。

二○二一年乳房醫學中心重新啟用,精舍師父、花蓮縣衛生局朱家祥局長與院部主管團隊齊聚祝福。圖/花蓮慈院提供

扶植大外科團隊

歷練過許多科部主任職務,樂於分享他的臺大經驗,冀為後進們起引導作用。「至於對外科的整合走向,我的想法是,這裡不是臺大,就像臺大不是哈佛一樣,焦點必須回到本身的體質。」回溯花蓮慈濟醫院三十多年來,醫療團隊曾有過臺大、三總等醫院的外援,現在自家培育的慈濟醫師已經長大了,該是時候提攜他們承繼醫療志業了。外科系裡幾位慈大醫學系校友,都是屬意的人選,因此人事布局上,首先起用了這批已然成熟的中生代醫師。

「我並不認識他們,我和院部主管、精舍也都不熟,純屬客觀出意見。雖然是由學弟承接外科部主任的重任,但我告訴『學長』最起碼要做到學長輔佐學弟,不然說不過去。原本無意接行政職的學長同意了,到現在兩人也合作了近七年,愈發讓部門穩定下來。」賴鴻緒欣慰的說。

「二○一八年我來,主要任務要把外科整體重新做出新的規畫,是以人才培訓為首要。」彼時外科內部有一些動盪紛攘,中生代和新生代頗感無所適從,高年級的大老們萌生退意。團結才能成事,眼下安頓人心要緊。半開玩笑向老大哥們喊話,「退休?你們沒有比我老啊!我沒有走,你們不准走。」賴鴻緒感謝趙勝豐、張比嵩、李俊達等主任級醫師坐鎮力挺。晚輩接受磨練去,資深的就給予精神支持、好好穩住外科陣腳。

「認真來講,老中青世代要協作共好。老醫師要照顧後進;中生代要趕快裝備起來成為中堅幹部,養成行政管理的能力和格局,因為將來醫院要交到他們手上;年輕的要恪盡本分把專業做好做滿。」

賴教授用心為慈濟外科團隊培育新生代人才。右二為張睿智副院長(時為外科部主任)。

設立「外科發展中心」

再來透過設立「外科發展中心」,統籌行政管理制度化、標準化、透明化。帶著新手主管醫師們掌握公文知能與訣竅,在既有的基礎和經驗上,促進內部和外部之間的溝通管道暢通,並且強化連結性。

賴鴻緒規劃外科發展中心包含四大發展區塊:外科部、人才培訓中心、器官移植中心、創新技術研發中心。「既然是外科部,就要設有分科主任會議,公文也要經過科主任、部主任,然後就是陳培榕副院長和我,再上呈院長、張聖原策略長、林俊龍執行長。」而不是像以前一樣,每個外科系直接對醫院,這樣不夠系統化。初步需要兩年的時間,將組織結構上做一些調動和布建,讓權責更明確。

人才培訓中心的主任,統管醫學生、住院醫師、PGY、主治醫師等相關的培訓需求。器官移植中心也須設立主任。賴教授心心念念,人才培育一定擺第一,再來就是外科部要健全運作。器官移植的部分,活體肝臟移植現在已經做出成績,未來期能朝拓展心臟移植邁進。技術創新的話,一定要去海外學新的技能才有機會做。

談到醫師人力,當然是多多益善。「剛來的時候主治醫師只有十多位,現在已經增加到三十位了,希望再加十二個,達成四十二人滿額。」賴鴻緒說這樣就可以分很多組,做一些新的嘗試和突破,或許讓創新醫療、移植等都可以再有新的進展。

而乳房醫學中心的成立,靠的也是外科團隊的努力。賴鴻緒說:「我推一把,找上林俊龍執行長、林碧玉副總、林欣榮院長商議,現在乳癌已經躍升臺灣女性癌症發生率之首,東部唯一的醫學中心真的需要一個乳醫中心,照顧花東婦女與精舍比丘尼法師的健康!」就這樣曾經在二○○九年成立過,卻因人力不足而暫時停止運作的「乳房醫學中心」,終於在二○二一年又重新啟動,新的診間就座落在大愛樓二樓,院內歷史最悠久的第一會議室旁。第一會議室即為一九八六年他初來花蓮慈院支援時,證嚴上人和醫院各功能團隊主責人開會策畫的基地,那時第一會議室旁邊就是行政、護理的大辦公室。乳醫中心的這個地點極具歷史意義。

穩健傳承 如施作連續壁與地基

內外婦兒這四大科別,憂心後繼無人,已是醫界常態,都會區醫療院所都哀鴻遍野,偏鄉醫院更是相形見絀。外科團隊這幾年努力下,樂見慈濟醫學教育體系培養出來的新進醫師願意留院效力,新血輪挹注,就有新氣象。

賴鴻緒可是很嚴謹的看待顧問這個位置的,「固定會議之外的時間,留給需要我的人。醫師們忙完診間的事通常都是傍晚以後了,有時走動關心,有時他們來找相談,傾聽中,盡所能的提供我的觀點和衡量交流,一起想方法、找資源,必要的時候出面協調當橋梁。」賴鴻緒說:「很多棘手的事情,一言一語講著,好像又絕處逢生了。」為此,他經常忙到晚上九、十點才離開辦公室,只能到超商覓食果腹。

相處這些年,賴鴻緒更加了解每一位醫師的特出和性情,各有千秋。得空的時候會他會找年輕醫師一起爬樓梯,邊走邊聊。有時候苦口婆心,有時候點到為止。稜角要慢慢修磨。「現在他們會主動來報告工作上的事,我也會適度提點他們要怎麼處理事情會比較妥當。」問他為什麼願意花力氣帶素昧平生的後輩?賴鴻緒語重心長:「因為一個科部乃至一家醫院要壯大穩固,不可能單憑個人之力哪!一定要團隊!」

賴鴻緒認為部門裡要是少了一個人就亂七八糟、沒了譜,這可不行!「這六、七年所做的事,就像是建造連續壁和打地基,要夠深、夠穩,以後接棒建高樓往上施展才快。的確有一些變革、陣痛,目前看來走向是符合期待的,分科之間保持獨立,也能彼此照應互通。」他的目標是,外科每一位主治醫師都是科內的中堅分子。

二○一九年花蓮慈院外科團隊年度大合照。賴教授(前排中)重視外科大家族的每一個成員,每年拍攝的團體照都是成長的紀錄與見證。

二○二一年賴鴻緒獲頒泛太平洋小兒外科醫學會(PAPS) 最高榮譽Coe Medal Award 終身成就獎。

提攜後進有規劃

開枝散葉回報師恩

帶好外科部的主管群,還有未來的醫師群,是賴鴻緒最關注的要務。「主治醫師是現在,住院醫師是未來。最好是作伙(一起)根留花蓮,安居樂業,心無旁騖照顧病人。」到留下來的住院醫師升主治醫師了,這群Young V(年輕主治醫師)為團隊注入活力,令人振奮。

東部住院醫師招募困難,由來已久,連帶造成教學人力資源斷層。賴鴻緒積極鼓勵主治醫師們在臨床工作外,都能持續朝研究、教學精進,或是念博士班、出國深造等。攻讀博士、寫論文升等,這樣做,對醫學中心好、對醫學教育也好,對醫師職涯本身,更是三重加分,「重視人才培育就需要建構一條龍的配套,醫師不是只有開刀、治病,還要為扶植下一代的良醫鋪路。」

曾經,外科部助理剩一人獨撐,一度掛零,現在補到四位,賴鴻緒也會定期找外科助理一起餐敘。「不管是病房還是開刀房,如果只有醫師的話,能夠做什麼?當然要有不同功能的夥伴互助才能成事啊!」一直到現在,他依然會找共事過的臺大外科助理們吃飯聚會,有的已經辭職或轉換單位了,但多年來始終保持連繫。他語重心長的再次重申:「團隊有分工,但沒有高低之分。本來就是要重視每位成員。一視同仁不是口號,要做到口心如一。」

每到秋季,慈濟外科部的大事之一就是召集全員拍攝科部大合照,這也是賴教授從母校帶過來的新文化,賴鴻緒惜情的說,「每一年的外科部留影都在寫歷史,佐證了外科部的開枝展葉。」大合照當天,前後期學長姊和學弟妹有了互相認識的機會,而對於準備轉換職場的,也祝福他們,彼此道聲珍重,或許未來相見,還有再度共事的一天。

二○二一年賴鴻緒獲頒泛太平洋小兒外科醫學會(PAPS) 最高榮譽的Coe Medal Award(終身成就獎)獎項,同時入選「全球前2% 頂尖科學家(World's Top 2% Scientists)」榜單;二○二三年又再次上榜,手握這些媲美終身成就獎的肯定時,賴鴻緒感激恩師們所給予的啟發和滋養:「師長們沒有拿到的,我幫他們拿到了!」

科學家牛頓在談及個人科學成就時曾言:「如果我看得比較遠,那是因為我站在巨人的肩膀上。」巨人,指的是先行者逢山開路的軌跡總和。賴鴻緒闡述自身行醫心路與自我期許:「我常說,我們不是站在巨人的肩膀上,而是頭頂上,因為站得更高,所以要看得更遠、想得更多、做得更好。是前人的智慧心血結晶,引領著我們去超越,就這樣一代接一代,促動了醫學的前進與發展。」培育後輩,樂於傾囊相授,就是賴鴻緒承接師恩的真摯回饋。(整理/洪靜茹、曾慶方 圖/賴鴻緒提供)