文/張翠娥、黃福順、潘曉彤、賴廷翰、符采君、鄺殷瑩

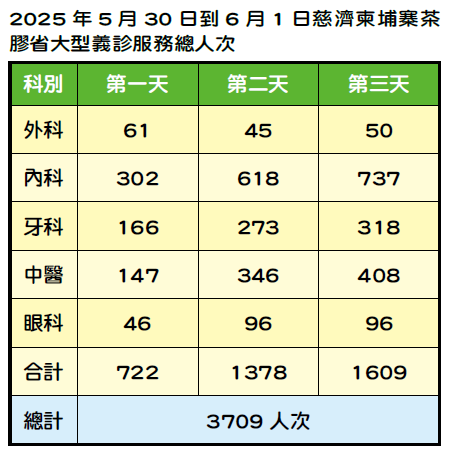

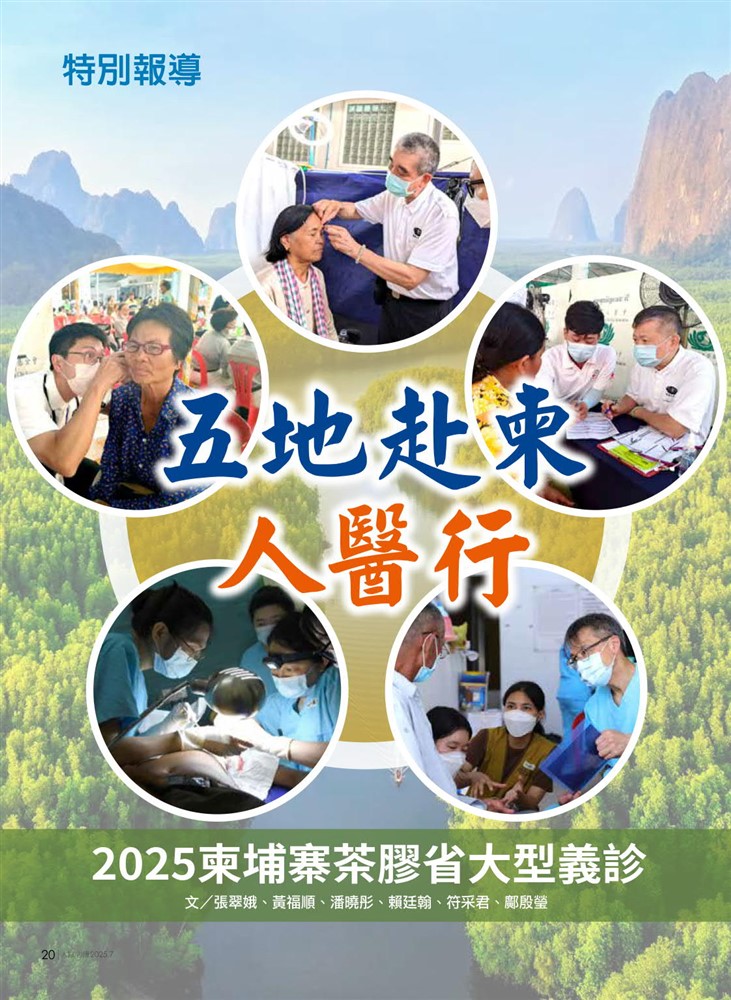

來自新加坡、馬來西亞、菲律賓及臺灣的人醫志工團隊所組成的慈濟柬埔寨茶膠省義診團近兩百人,結合柬埔寨總理青年志願醫師協會(TYDA) 與當地志工,五月三十日至六月一日在茶膠省泰格巴縣轉診醫院舉行大型義診活動,提供包含內科、外科、牙科、中醫科、眼科等多科別的看診服務,三日義診嘉惠三千七百零九人次。

為了這場義診,五月二十七日新加坡先遣團隊四十五人帶著三十一箱醫療裝備出發,抵達茶膠省泰格巴縣轉診醫院後,機動組和後勤組隨即進行場布,各個診間醫療器具、床位搭設等一一就序。接著星馬人醫志工團隊也在五月二十九日當晚飛抵柬國會合,與柬埔寨志工一同進行三日義診的分工討論。另一方面,菲律賓眼科團隊、臺灣醫療團也整裝出隊,要在五月三十日當天加入義診行列。

五月三十日至六月一日舉行的柬埔寨茶膠省義診上,星馬菲臺人醫志工出隊效力。上圖:五月二十九日馬來西亞團隊出發。攝影/蔡夢萍。下圖:五月二十九日菲律賓眼科團隊出發。攝影/李佳美

【5月30日】義診第一天

一大早,聞風而來的鄉民已坐滿登記處。醫護志工們各就各位做好準備,十點一切就緒,便提早開診。

多科別看診 中西醫獻良能

中醫區,帳篷裡醫護忙碌著,不忘奉上餅乾與糖果,貼心照顧尚未用餐的患者,避免因空腹引發暈針的情況。農民庫特(Khot Nith) 三十五歲,因著長達六個月的腿傷與膝關節疼痛,使得他難以耕作。這是他人生中第一次接觸中醫。在接受針灸治療後,他驚訝地發現,自己一直麻痺的手臂居然不再發麻了。「本來很擔心,沒想到效果挺好。」直說要推薦給村裡長輩和親友,也稱讚醫師與志工效率高、動作快,流程非常順暢。

內科區,看診用的包括血壓計、血糖機、耳鏡與眼底鏡,以及向當地醫療單位借用的超音波儀器,配備齊全。從候診區、檢查區、看診區與領藥暨轉診區,皆有志工協助引導。

牙科區,護理人員進行口腔衛教,教導民眾如何正確刷牙以減少蛀牙發生率。新加坡人醫陳添旺與眾牙醫師們專心為病人提供拔牙、補牙、根管治療等治療,也樂在分享經驗、提攜後進。參與人醫會服務超過二十年的陳醫師認為,義診的重點不在於病人數量,而是提供及時的治療。

臺灣的牙科管線志工在場進行器材的故障排除。TYDA 組織的林羅達納牙醫師(Rotana Lim) 把自家診所的牙科X 光機器帶過來,為義診添利器。此行他也帶了十位牙醫系學生前來協助翻譯,並讓年輕學子們有機會跟診學習。

五月三十日首日義診,開診前眾多鄉親已到場等候。攝影/鍾國義

就定位建立默契,準備好提早開診。圖為內科區。攝影/鍾國義

善加診治溝通 病家安心溫暖

外科區,十六歲的少年金詹(Chub James) 約在三、四年前左眼出現的小腫塊持續惡化,影響視力與外觀,雖曾動過手術,但病情仍未改善。媽媽帶著他前來求助。新加坡人醫馮寶興醫師初步研判可能是視網膜母細胞瘤(Retinoblastoma),建議儘速轉診至金邊醫院做進一步檢查診斷。

獨居的聾啞人士梅阿素兒(Meas Suer),在義診上接受手術移除腋下的小腫塊。醫護人員利用圖片和簡單手語,耐心溝通說明,讓她感到安心與溫暖。手術順利完成後,她不斷豎起大拇指,用最真誠的方式表達感謝與喜悅。

成斯納(Seng Sinay) 的八歲兒子耳後長了小腫瘤,因孩子年幼,尚無法全身麻醉,醫師一度擔心小朋友會因不安而影響手術進行。不過爸爸相信義診團隊會有最妥善的處置。小男孩非常勇敢,手術全程冷靜配合。成斯納開心地說:「慈濟義診讓人感到溫暖,很感動。醫護團隊親切又專業,讓我很安心。」

牙科區,為眾多病人治療牙疾。攝影/蔡夢萍

台中慈院簡守信院長在外科區進行手術。攝影/周傳斌

台北慈院張恒嘉副院長(中)與骨科洪碩穗主任(右二)為車禍舊疾的病人聯合會診。攝影/鍾國義

午後一點,臺灣醫療團隊三十人抵達現場即刻就位,加入服務行列。台中慈院簡守信院長在開刀房為傷口出血不止的病人協助緊急處理。他說能夠在這個當頭貢獻專業幫上忙,特別有成就感。「每一科的醫生都不可或缺,每個人都在自己的崗位上努力,才能讓義診順利進行。」

台北慈院張恒嘉副院長曾參與二○一七年柬埔寨義診,如今再訪,有感而發,每一次義診,都是一次珍貴的學習與耕耘,「能夠幫助病人找到最適合的治療方案,讓他們減少痛苦,這就是我最大的收穫。」張副院長秉持初衷,持續精進,並期待未來能進一步提升義診的內科規模與診斷精準度,支援的功能愈來愈強大,造福更多鄉親。

五月三十一日舉辦了充滿人文關懷的義診開幕式,地方省縣代表蒞臨祝福。攝影/陳麗雪

【5月31日】義診第二天

早上六時許,已有鄉親前來登記處等待就診。而部分住在附近飯店的新加坡志工,也提前來灑掃。

開幕式 五地人醫團結效力

五月三十一日上午九點,柬埔寨茶膠省泰格巴轉診醫院迎來一場充滿人文關懷的義診開幕儀式。連日來到場關懷的泰格巴縣縣長鄧金山(Dem Kimsan) 致詞表示,看到醫師們懷著真誠的心,為民眾提供治療,內心深受感動。

簡守信院長提及此行恰逢端午節,有臺灣、新加坡、馬來西亞和菲律賓的人醫團隊,結合柬埔寨志工,以賽龍舟的團隊精神,齊心協力來服務鄉民。參與柬埔寨義診四次的他,承諾未來一定會再來,現場報以熱烈掌聲。柬埔寨總理青年志願醫師協會(TYDA) 代表戴維烈醫師(Thay Vireth) 也表示數年來很開心能夠和慈濟團隊持續合作為地方鄉親們提供醫療服務。茶膠省省長威桑南(Vei Samnang) 感恩慈濟醫療團隊從不同國度自費前來,不分膚色、宗教信仰或政治立場,用心救治病苦。

務農為生的婦人傅海(Phos hay),曾經在二○一九年的慈濟義診上,接受針灸治療,緩解了膝蓋疼痛之苦。去年又開始不適,近日聽聞有義診,再續六年前的緣來看診。新加坡中醫師莊貞賢為她施針,十分鐘後,積久不散的膝痛再次得到奇蹟般的化解,她心滿意足領了雞血藤中藥,放心回去田裡耕作。莊醫師提及茶膠省沒有中醫,多數病人只能服止痛藥;再不就是花兩小時車程到金邊就醫,然則收費昂貴,多數鄉民無法負擔。好因緣牽成,讓傅海兩次都碰上慈濟義診,及時把勞損醫治。

法國中醫師安博寧(Berger Nicolas) 同時也是物理治療師,以流利的中文說道,去年就參加過慈濟柬埔寨義診,此回加入先遣團,提早到達和志工們花兩天把中醫診間設置好。他很享受以醫術為病人除疾消痛的成就感,感謝臺灣提供獎學金幫助他學好中醫,也感謝慈濟大學物理治療學系碩士班的栽培。安博寧醫師期許自己,結合中醫和物理治療的專長,在柬埔寨開設義診中心,讓更多人認識中醫。

法籍安博寧醫師以中醫結合物理治療專長, 悉心為病人診療。攝影/鍾國義

大林慈院呂佩潔醫師(左)在義診中重溫行醫初心。圖/柬埔寨義診團提供

菲律賓眼科團隊為病人進行白內障手術。攝影/李佳美

克服萬難求醫

慈悲為懷愛為藥引

內科區,鄭娜(Cheng Ra) 騎機車和妹妹把媽媽夾坐在中間載過來看診。她們的母親文瑞(Men Ry) 身形瘦小,半年前無法站立行走,以為是骨骼疏鬆所致。星國人醫陳俊耀醫師診察其左邊雙肢僵硬,同時服用高血壓藥物,研判是中風,轉介給TYDA 醫師進行腦部掃描,安排適合的治療。這兩天下來陳醫師接過好幾位類似案例,顯見鄉民對中風仍缺乏認識。取藥後,志工殷殷叮嚀小心,目送三人慢慢騎機車回家。

山叔丁醫師(Samsudin) 是一位穆斯林,參與慈濟義診已超過十五年,感慨道出世上有太多苦難,更需要醫者以同理心去關懷。「自己的小小付出,為病人解除口腔問題,對他們來說就是深切的幫助,很有意義。」他始終相信,愛是不分宗教的,慈悲沒有界線,只要是出於真心的付出,都能帶來溫暖與希望。

連兩年都隨隊來柬國服務的大林慈院呂佩潔醫師,義診對她而言更像是一場「滋養內心」的旅程,從給予中獲得充實,從互動中學習謙卑,她深深感受到助人的力量,其實也是一種被療癒的過程,促使白袍初心更加堅定。「來自五個地方的醫療團隊與志工,說著不同的語言、擁有不同的文化背景,在同一片土地上,做著同樣的事──救助生命,讓關懷無界延續。」義診不僅讓她與夥伴們成為一家人,更讓她深信:世界或許廣闊,但愛的語言是共通的。

領藥區,中區人醫廖繼仁藥師、陳淑芬藥師、北區人醫蘇芳霈藥師等依醫囑進行調配藥物,並提供用藥諮詢。此外,更與來自各地的藥劑師共同交流,並且與幾位會講中文的實習生教學相長,傳授醫學用藥的相關知識,藉以幫助更多病人。

六月一日義診最後一日,一早比前兩日湧入更多的鄉親等候就醫。圖為當日開診前民眾一同合十祈禱。攝影/鍾國義

【6月1日】義診第三天

義診最後一天,一大清早來等候的鄉親絡繹不絕。

外科區,副縣長班娣(Ban Dy) 帶父親來看診,經新加坡外科醫師江立偉診察,交由鄭嘉慧醫師執刀清除了雙手十多粒的脂肪瘤,解除了老人家多年的疼痛之苦。

內科區,兩歲女童頭皮上布滿油脂斑塊與鱗屑片,還有家蠅在頭皮上飛來飛去。兒科醫師黃之憫診斷為脂漏性皮膚炎。年輕媽媽林秀美(Lim Siv Mey) 表示,女兒出生不久便患病,曾兩度帶到金邊的醫院就診,但病情反覆發作,始終未見好轉;也嘗試過偏方,用動物骨粉混合草藥塗抹後,結果情況更為惡化。得知女兒的病是可以治癒的,媽媽鬆了一口氣,並感恩獲得正確的治療。

牙科區,星國資深人醫鄧國榮醫師花了一個多小時為蛀牙病人羅碧瑟(Ra Pisey) 做根管治療並補了多顆牙,羅碧瑟聲聲感恩,直說這樣昂貴治療是她無法負擔的,太感激醫師解決了她半年來的牙痛困擾。

中醫區,候診區座無虛席。北區人醫會曾美玉、林冠蓉護理師忙進忙出,手腳勤快,面對病人始終保持著笑容。交感及副交感神經失調病人本萘(Pum Nget) 全身不自主抖動、血壓近兩百,義診三日每天來接受治療,馬來西亞王玟富中醫師透過推拿、針灸與運動指導,幫助他的症狀明顯減輕。本萘的太太說,先生已十年無法工作,如今終於有好轉的曙光。王醫師特別叮囑她每天為先生按摩,以加強療效。夫妻倆帶著笑容,不斷向醫師豎起大拇指致謝。王玟富醫師表示,做義診不只是治療病人身體的痛,更希望播下一顆善的種子,讓他們看到人生的希望,更把溫度帶給病人。

外科區,新加坡江立偉醫師為被脂肪瘤困擾多年的長者診察。攝影/鍾國義

星國資深人醫鄧國榮醫師(右二)仔細為病人治牙。攝影/鍾國義

白袍身教引領 根植善念

台北慈濟醫院醫療部何景良醫療長首次參與柬國義診,在臺灣,他習慣以精密醫療儀器檢查,再進行精準診斷。然而,現處於戶外診間,他必須依賴過往的臨床經驗,傾聽病人的敘述,就現有的檢查儀器進行判斷與診療。從中體悟到,醫療的價值不僅在於能做多少事,而是在有限的條件下,如何以真誠的心讓病人感受到被照顧、被尊重。也重溫醫療的本質,科技固然重要,但更重要的是醫者的心。

一位當地醫學院學生第二天跟診時主動詢問:「慈濟是怎樣的醫院?又做著怎樣的慈善活動?」言語與眼神透露出深深的期盼,希望有一天能到臺灣學習。何景良醫療長深感欣慰,想必是慈濟人醫會團隊以身作則,透過親身實踐,展現「視病如親」的慈濟人文精神,吸引素昧平生的年輕學子好奇跟進。這也是義診的影響力之一:提供醫療救助,更在關懷社會、培育人才上深耕,讓善念得以延續,進而影響更多人。

台北慈院骨科部洪碩穗主任也是第一次參與柬埔寨義診。不同於醫院完備齊全的手術室,在偏鄉義診,充滿各種變數。第一天義診結束,他主動留下整理開刀房器械,確保翌日手術順利進行;不忘提醒醫護人員整理手術衣,妥善回收,任何細節都不放過。義診第二天,中醫區轉來一位腳底傷口深且潰爛的病人,洪醫師見狀馬上進行清創,仔細檢查感染組織,確保傷口無立即性會產生敗血症的風險。「還好有及時發現並處理。幸好沒傷到骨頭,否則後續治療就更加困難了。」義診是一場與時間賽跑的救援,洪醫師深知,在這裡,醫療資源有限,每一個病人都在爭取一個改變命運的機會。

馬來西亞王玟富中醫師詳加說明針炙治療的方式。攝影/蔡夢萍

台北慈院何景良醫療長(中)專注問診。圖/何景良提供

新竹人醫曾文馨醫師罹癌重生,把握因緣投入義診。攝影/陳麗雪

中醫師罹癌重生

使命感行願

高屏區人醫會鍾振鴻醫師分享,行前家人曾擔心柬埔寨的安全問題而勸阻,但鍾醫師深信:「菩薩道要走入人群,不能等待。」回首多年行醫路,鍾醫師始終認為,「福氣不是求來的,而是做來的。」唯有親身履行,才能真正體會醫者的使命與生命的意義。

新竹人醫會曾文馨中醫師經歷罹癌治療,有幸康復重生,體會生命的可貴,發願投入義診,走進偏鄉服務,二○二五年首次踏上國際義診,來到柬埔寨獻力。曾醫師用心回饋社會,體現醫者的價值與使命。

桃園人醫會黃淑貞中醫師自二○○八年起參與人醫會義診,她說病人解除病痛後所展現的笑容,支持著她持續走在行醫這條路上。期盼能夠擴展義診的影響力,讓更多中醫師參與,共同為需要醫療援助的群體提供更全面的照護。

首次參與海外義診的花蓮慈院劉元晟醫師發揮耳鼻喉科專長用心服務。攝影/陳麗雪

希望與溫暖

深耕延續

彰化人醫蕭森霖中醫師接手一位眼睛幾乎無法睜開、頻繁眨動的病人,經過十五分鐘的針炙治療後,症狀獲得改善。隔日回診,婦人眼睛已恢復正常開闔,再次接受針炙以鞏固療效。蕭醫師憶及六年前初次參加柬埔寨茶膠省義診時,柏油路仍屬罕見,觸目所及是街道旁堆積的垃圾,還有簡陋的醫療設施。然而,六年後再度前來,喜見街道整潔、建築翻新,醫院的設備也有所提升。見證了茶膠省的醫療資源逐漸進步,他與義診團隊也將持續深耕,延續的不僅是醫療使命,還有跨越國界的希望與溫暖。

首度參加海外大型義診的花蓮慈院劉元晟醫師,特別感謝許多默默付出的志工,讓醫護人員能在安心的環境下全心展開診療工作。從服務中深刻感受到,「真正的醫療不只是病症的診治,更是人與人之間的關懷與連結,傳遞希望與支持。」

菲律賓人醫史美勝醫師(左)與納瓦蘿醫師感恩有團隊的照應,得以全心治療病人。攝影/鍾國義

星國人醫謝淑安醫師(左)與馬國人醫徐從恩醫師(右)分享參與義診的收穫。攝影/鍾國義

圓緣 行動守護傳播愛

六月一日午後三點義診圓滿落幕,撤場時,傾盆大雨驟然而至,鐵皮屋頂瞬間傳來如萬馬奔騰聲響。志工與醫護人員仍井然有序地收拾器材打包上車、清潔場地,不見慌亂、不分你我,展現出團隊的默契與合和互協。

原訂舉辦圓緣晚會的場地,因天雨無法如期進行,臨時改在泰格巴縣轉診醫院舉辦。協調組與機動組迅速搭設簡易舞臺,以帆布架設投影布幕。全體人醫志工團隊、柬埔寨青年聯盟協會、健康醫學院、柬埔寨總理青年志願醫師協會(TYDA) 以及米樂國際學校等,在晚會上同聚。

新加坡謝淑安牙醫師首度參與海外義診,看到當地醫療資源缺乏,更堅定她盡一己之力,希望幫助柬埔寨能有更完善醫療系統的心願。馬來西亞徐從恩醫師感謝當地的醫學生們協助翻譯,並鼓勵他們未來成為好醫師,呼籲大家繼續傳播愛。

菲律賓人醫史美勝醫師感謝團隊的強大支援,讓義診順利圓滿。納瓦蘿醫師(Dr. Navarro) 提到,每當病人在接受白內障手術後,真誠地道謝,讓她心中充滿感動,而她總會鼓勵病人:「請看向光明。」

簡守信院長說明此次義診不僅有新加坡團隊為主力,還有來自馬來西亞、菲律賓、臺灣以及當地柬埔寨的醫師聯手合作,展現跨國醫療團隊齊心協力的堅定信念。「能集合來自五地的專業醫療人員,一同為當地民眾提供服務,非常不容易。背後代表著對當地醫療需求的深刻理解和回應。」他進一步說明,臺灣團隊在五月三十日下午抵達立即展開服務,特別感佩新加坡團隊前置作業的縝密與專業,使得首次「當天抵達即義診」成為可能。「這展現國際志工間高度默契與成熟的合作模式,也反映慈濟全球志工組織的扎實與用心。」他感恩所有願意用心、用力投入這場義診的夥伴,每一個人的努力與付出,都是值得學習的楷模與典範。

台北慈院徐榮源副院長及三位醫師一同上臺道感恩。徐副院長提及義診現場每個科別動線都很流暢,設備樣樣都有,仰賴人醫志工們的團結合作。柬埔寨慈濟聯絡處負責人謝明勳師兄則說,感恩上人的祝福,集大醫王與志工之力共同成就這三天的義診,期許下次義診到來時,也能邀集更多本土志工前來共襄盛舉。活動最後,由義診醫療團隊代表一同捐贈輪椅給泰格巴轉診醫院,為感恩晚會劃下圓滿的句點。

二○二五年柬埔寨茶膠省義診圓滿,互道祝福相約後會有期。攝影/鍾國義

異鄉行醫行善也修心

文/徐榮源 台北慈濟醫院副院長

人到中年,職責滿肩,行程如織。醫院裡的每一日,如走馬燈般轉動;然而,在太太遠赴多倫多一週後,我趁端午假期隨慈濟人醫會團隊,踏上前往柬埔寨的義診之路。這趟旅程,既是行醫,也是修心;既是異鄉,也是心鄉。

出發前的準備, 瑣事繁多。電子簽證、沖洗相片、兌換新鈔、整備制服⋯⋯團隊雖為「團進團出」,但各自行前準備仍須親力親為,才知「事無巨細,皆勞人神」。義診前一晚,我搭公務車前往桃園靜思堂與團員會合,夜宿一宿。傍晚時分要前往桃園靜思堂前,本盼與放學歸來的孫兒們話別,卻因他們臨時外出而錯失一面,心中湧起一絲惆悵——「臨行密密縫,意恐遲遲歸」,而我竟未得一別。

靜思堂的師兄師姊早已備妥羅宋湯、米漢堡與紫甘藷,宛如出征前的補給,溫熱身心。翌日清晨四時許,全團集合出發前往機場。彼時天未亮,機場卻早已人聲鼎沸。我們身穿整齊慈濟人醫會制服,行善為念,在出境長龍中更顯莊重。

從臺灣飛往柬埔寨首都金邊,直線距離約二千三百公里,飛行時間三個半小時。初抵金邊機場,慈濟柬埔寨連絡處負責人謝明勳師兄,親赴機場迎接,協助提行李、引導登車,展現十足人情味與團隊默契。自機場驅車一個半小時,前往茶膠省泰格巴轉診醫院,正式展開義診。

台北慈院徐榮源副院長有感,義診所做不只施醫藥,更是施愛。攝影/陳麗雪

沿途所見,稻田無邊、綠意盎然,骨瘦如柴的黃牛低頭吃草,路邊零售攤販星羅棋布,檳榔、鮮肉、小吃與零食樣樣皆有,但顧客稀少,門可羅雀,不禁令人疑惑:這裡的人靠什麼為生?

謝明勳一路娓娓道來,談及當地貧困、灰色產業與隔代教養,令人百感交集。他分享,鄉下的苦人之所以無法就醫,不僅是因為交通不便,更是因為一貧如洗。連到商店買油、鹽、味精或米,都無法整瓶整包購買,只能請店家分裝少量帶回。若要看病,還得靠家中年輕人騎摩托車載送;即使慈濟人安排交通工具接送,他們仍因怕被「丟在都市」回不去家而卻步。

就算安排好白內障手術,貧困的鄉親也常因擔心術後需休息而無法工作賺錢,寧可眼盲,也不敢輕易接受治療。這些都要靠志工們用心陪伴、詳細說明與善巧安排,才能促成一次就醫機會。

聽聞之,我內心久久不能平靜。六十多年前,我自己便出身於臺灣鄉間貧寒之家,「沒錢看醫生,病也要撐過去」的經驗,猶如昨日歷歷在目。今日看見柬埔寨鄉親那種既堅韌又隱忍的眼神,彷彿照見過往的自己,更添一份不忍與同理。此行義診,不僅是身體的移動,更是情感與記憶的回返。

徐榮源副院長(第一排右四)感恩能與人醫夥伴走入異鄉,以行動療疾慰苦。攝影/陳麗雪

午後義診,共設十條內科動線,看診病人突破三百人次。民眾多訴頭痛、肩頸痠痛、胸悶氣促與高血壓之苦,這些看似常見的問題,卻因長年缺乏醫療照顧,積重難返。許多人從未接受過如胃鏡、超音波的基礎檢查;甚至有一位婦女照顧罹患肺結核的母親長達三十年,自己卻從未拍過一張胸部X 光片,如此忽略自身健康,令人鼻酸。

所幸,團隊此次準備周全,具備心電圖、X 光、腹部超音波與快速血檢設備,以專業結合愛心,為偏鄉鄉親提供實質協助。午餐時,發生一段小插曲:張恒嘉醫師正欲進食,卻臨時被召往救治一位病人,幸處置後狀況穩定、無大礙,也讓大家見識到「醫者仁心」不分國界、不分時刻。

晚上七時返回金邊飯店,晚餐後,人醫志工成員齊聚一堂,共同分享初日心得,研擬後續兩日如何更有效率看診。這不僅是一場義診,更是一段跨越語言、文化與貧富的醫療人文行動。

人在異鄉,見他人之苦,照見己身之福。在這片佛寺與高腳屋共存、嘟嘟車與進口車並行的土地上,我看見真實的生活,也看見人性的溫度。醫療,不只是藥與器,更是一場愛的實踐,一次靈魂的相遇。

此行,雖千里迢迢,卻心無罣礙,有一群人,在行醫之路上,一心向善。

願我們所做,不只是施藥,更是施愛;願所見所行,皆為光明之因。這一程,走得不遠,卻走進了心。

一趟慈悲無國界的大愛行

文/鄭竹晏 大林慈濟醫院中醫部家醫科主任

大林慈院鄭竹晏中醫師在義診中體悟到慈悲是療癒人心的溫暖力量。攝影/陳麗雪

上人的法,讓我有機會走出臺灣,隨人醫團隊參與海外義診。能與這群志同道合的慈濟家人一同行醫,我感到十分感恩與珍惜。大家合和互協,將上人的大愛帶到柬埔寨,將佛法的慈悲散播到世界各地——我們就像一家人,我們都是有福的人。

在臺灣,我從事的是居家醫療工作。透過照護服務,我們走進的不只是偏鄉,不僅是一間間屋子,更是每個家庭背後的生命故事。

拐杖、輪椅、電動床、鼻胃管、尿管、尿布、束縛帶;拍痰的聲音、抽痰的聲音、嗆咳聲;無力的手腳、潰爛的臀部壓瘡、鼓脹的肚皮、無法咀嚼的嘴巴、睜不開的雙眼⋯⋯這些都是日復一日生活的真相。它們讓我看見生命的脆弱,也看見人性的勇敢;聽見無常中的悲苦,也學會感恩當下的福氣。

這些經驗,讓我更珍惜能走入國際義診的機會。不同的語言與文化,不變的是對生命的尊重與關懷。

在柬埔寨,搭著前往義診地點的巴士,我望著窗外,一幅幅在地人生活的景象深深觸動我。

摩托車上,一對沒戴安全帽的年輕男女,夾著一位緊閉雙眼、正喝著奶瓶的小嬰兒;兩位背著大書包、穿著制服的女孩,一邊走過懸掛著三隻大豬腿的攤位,一邊玩鬧著;一位市場攤販因機車加裝了鐵盤、行駛太靠中線而被司機按喇叭;還有一隻在屋簷下搖著尾巴、陪伴祖孫的狗——這些平凡的生活細節,讓我看見了人間的苦,也看見了愛與堅持。

在一張擺放著針灸針具、酒精寶特瓶與棉球的小小看診桌上,我放上臺灣帶來的祝福小掛飾。十九歲的當地醫學生琳琳(Lingling) 與我分坐兩側,桌邊還有一張空著的紅色塑膠椅,等著看診的民眾坐下。簡單的治療空間用一塊印有慈濟人醫會標誌的白布隔開,裡頭只有一張治療床與一臺工業小風扇。

透過翻譯,我向民眾解釋病情,在治療床上進行理學檢查與評估,施予傷科推拿與針刺治療。我也用手機圖片與影片介紹衛教與運動處方,有時坐著、有時站著示範動作,提醒病人後續該注意的處置或建議轉介他科。

來就診的多數民眾都有營養不良問題,導致頭暈、胃痛、肌少症、血糖控制不良等情形。勞動過度引發的肩腰背痠痛、肌肉緊繃與退化性關節問題,也不只出現在長者,許多年輕人、中壯年族群也都有類似困擾。大多沒有接受過系統性的醫療服務,有些人自行購藥、缺乏服藥紀錄,也沒有血壓或血糖的定期監測,這些現象都與整體環境條件的限制息息相關。

治療結束後,我雙手奉上一份來自上人的祝福小物,並以微笑與一句溫柔的「Chan chea aom」(祝福你),為這段短短二十分鐘的生命交會留下溫暖的標記。

我深深體會到——技術能醫治病痛,慈悲才能療癒人心。而即使是微小的關懷,也能在資源匱乏之地,帶來無比溫暖的力量。

見苦知福,無論是在臺灣社區中行醫,或是在海外義診中付出,我時時提醒自己把握當下、盡一己之能。我是一位有福的人,我是一位在社區中耕耘福田的中醫師。