文、攝影/卓冠伶

陳女士回診感恩台中慈濟醫院大腸直腸外科主任邱建銘醫師,助她擺脫每天吞瀉藥的人生。

每天吞百顆瀉藥加十八顆灌腸甘油球持續近三十年,中年婦女腸道完全失能。台中慈濟醫院大腸直腸外科主任邱建銘先解決病人的心理問題,恢復肛門肌肉自主功能,再施行直腸盲腸吻合手術,耗時兩個月,終於解決病人多年沉痾。

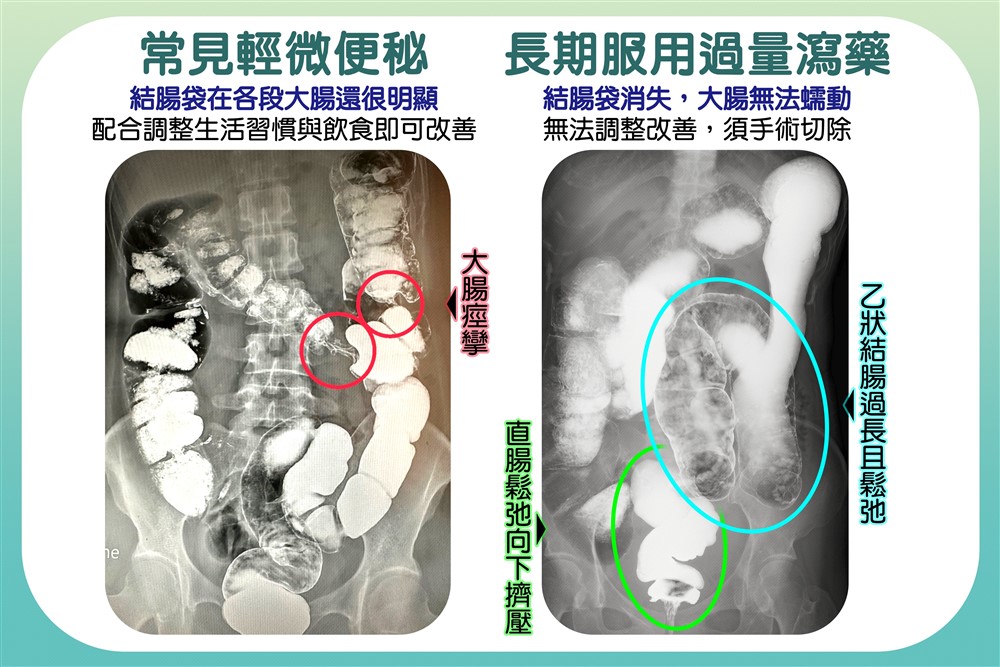

捧著花束回到門診感謝邱建銘主任的陳女士直說:「邱醫師是我的再生父母!」回想當初陳女士南下到台中慈濟醫院看到邱主任時,激動要求:「我要切大腸!」原來陳女士追求苗條身材,從十七歲開始吃瀉藥,沒想到大腸逐漸失去功能,藥量愈吃愈重,到後來每天要吞上百顆瀉藥,加上十八顆灌腸甘油球,才能腹瀉。邱建銘從大腸造影檢查發現,陳女士的大腸已無結腸袋,失去正常蠕動功能。

陳女士忍受痛苦循環三十年,已嚴重影響生活品質與心理健康,甚至對人生絕望,她到多家醫院求診,始終沒找到有效治療方法,更沒有醫師相信她每天吞了上百顆瀉藥。最後在網路看到邱建銘醫師治療相關病症的新聞報導,只能抱著最後希望從臺北來到台中慈濟醫院求醫。

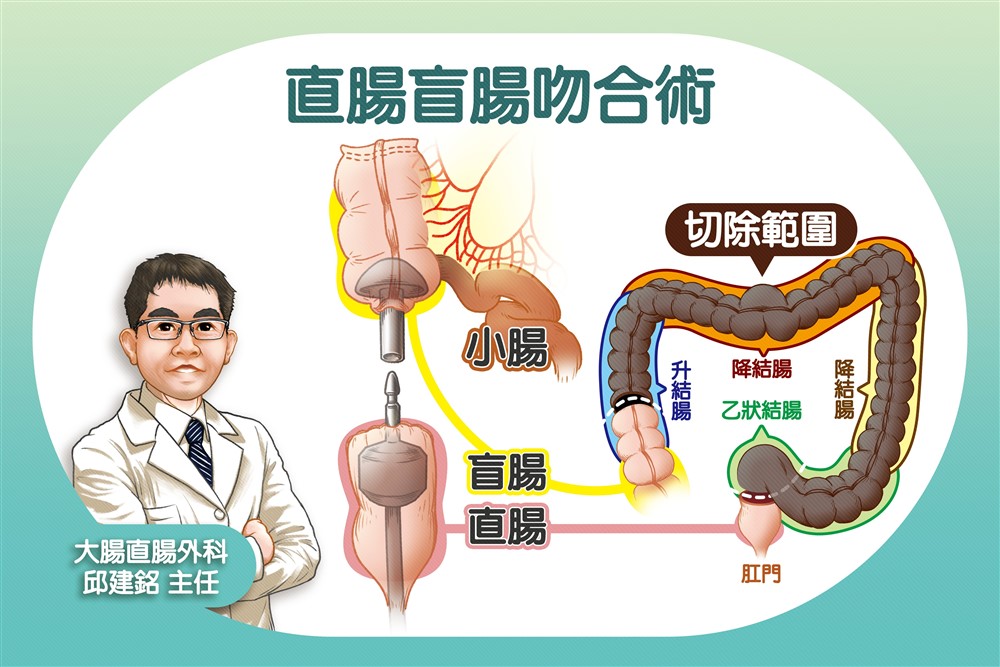

邱建銘主任為病人切除已失去功能的大腸,並將盲腸與直腸吻合,以預防術後過度腹瀉或夜間滲便。圖/陳彥儒製

左圖顯示輕微便祕的腸道狀況,大腸蠕動正常,調整生活習慣及飲食即可改善;右圖為長期過量服用瀉藥的腸道變化,結腸袋消失,無法蠕動,須靠手術解決。圖/陳彥儒製圖

邱建銘主任分析,陳女士並非單純腸道問題,更重要的是長期承受的心理壓力。邱主任認為病人焦慮情緒及腹瀉方式,導致肛門括約肌長期緊縮,更加重便祕問題。因此,他從心理調適入手,先讓陳女士學會放鬆心情,透過按摩肛門的生物回饋訓練,恢復肛門肌肉的自主功能。最後以腹腔鏡手術切除已經完全失去功能恢復無望的大腸,再吻合盲腸與直腸。同時也預防手術後過度的腹瀉或夜間滲便。

長達兩個月的治療過程也不是一切順利,陳女士手術後從原本照顧家庭的角色轉變成被照顧者,曾一時無法適應又引發焦慮,不吃不喝還吵著要出院。邱建銘不斷開導,讓病人安心穩定情緒,持續配合按摩肛門和放鬆訓練,解決便祕,連焦慮症狀都改善。

陳女士回診時頻頻備向邱建銘主任道謝,邱主任表示,腸道有人體第二大腦之稱,便祕不能只處理腸道問題,還要考量心理壓力等因素。他特別提醒,長期依賴瀉藥會造成腸道不可逆的損害,有便祕問題還是要尋求專業醫療建議,採取正確治療方式,以免延誤或加重病情。

陳小姐感恩邱建銘主任幫助他擺脫長達三十年的瀉藥依賴,兩人溫馨相擁,滿滿的感激與祝福流露在無聲之間。