文、攝影/江珮如

病人被送進大林慈濟醫院複合式手術室,透過螢光攝影及血管內超音波,完成腸骨靜脈支架置放手術,改善靜脈回流並避免深部靜脈栓塞再發生。

年過半百的何女士在確診新冠肺炎後高燒不斷,體溫燒了又退,退了又燒,讓她身心俱疲。隨著病情變化,她開始出現喘促的症狀,胸腔內科醫師仔細檢查後,發現她的肺部影像出現大片異常的白點,於是建議立即住院。

住進隔離病房的最初幾日,她的狀況似乎逐漸好轉。就在大家都鬆了一口氣,準備將她轉入普通病房的時候,突如其來的變化卻發生了,她的右腳忽然腫脹,醫師警覺不對,馬上安排靜脈超音波與電腦斷層檢查,並轉由心臟血管外科周邊血管中心主任黃世銘接手處理。檢查結果顯示,何女士下肢深部靜脈出現血栓,部分血栓甚至已經隨血流進入肺部,形成危險的肺栓塞。

黃世銘主任說,深部靜脈栓塞,往往悄悄潛伏在不知不覺之中。它的高危險群包括血液疾病患者、年長者、長時間站立或久坐的人,以及孕期與產後的女性。症狀初起時也許並不明顯,只是隱隱的疼痛、腿圍變大或小腿壓痛,伴隨著血液回流受阻而出現的腫脹。大多數時候,它發生在下肢,但偶爾也會攻擊上肢。

隨著時間推進,這股潛藏的危機可能逐漸惡化。單側腳腫、疼痛與發熱變得清晰可辨,嚴重時,整個患肢腫脹得驚人,血液循環受到嚴重阻斷。若此時仍未及時察覺與處理,血栓有可能隨著血流一路衝向肺部,最終引發致命的肺栓塞。

何女士被緊急送進手術室。為了避免在治療過程中血栓再度脫落,醫師首先在她體內放置了下腔靜脈濾器,替她架起一道保護網。接著,團隊確認血栓阻塞的位置後,以氣球擴張術開啟狹窄的血管,並置入溶血栓導管,讓藥物能持續注射進去,逐步溶解血塊。同時,再搭配口服抗凝血劑,終於讓她原本緊繃腫脹的右腳逐漸舒緩。

然而,隔天的靜脈攝影卻揭開了另一層隱憂。醫師意外發現,清除血栓後的腸骨靜脈存在嚴重狹窄,甚至在氣球擴張術後仍出現回彈性狹窄。結合術前的掃描結果,最終確診為「腸骨靜脈壓迫症候群」。這意味著,如果不從根本改善,她的血栓風險仍會反覆上演。

於是,醫療團隊再次安排進入「複合式手術室」。黃世銘主任指出,複合式手術室是一個高度整合的空間,結合了傳統手術室與高階影像檢查設備。裡面不僅有全套的外科手術器械,還配備即時的血管攝影、電腦斷層以及血管內超音波等先進工具。這樣的環境,讓醫師能一邊進行手術,一邊透過即時影像精準掌握血管的狀況,彷彿在病人體內開啟了一扇透明的「視窗」。在這樣的場域裡,治療不再只是「盲目操作」,而是「邊看邊修正」,大幅降低風險,也讓複雜的血管介入治療變得更為安全與有效。

在螢光攝影與血管內超音波的引導下,醫療團隊為何女士置放了腸骨靜脈支架,讓血液回流的通道徹底暢通。這場關鍵性的處置,不僅解除她眼前的腫脹,也阻斷了深部靜脈栓塞再度發生的可能。手術過後,她的右腳恢復了原本的線條,腫脹完全消退。從險象環生到逐漸康復,何女士終於迎來了健康的曙光。

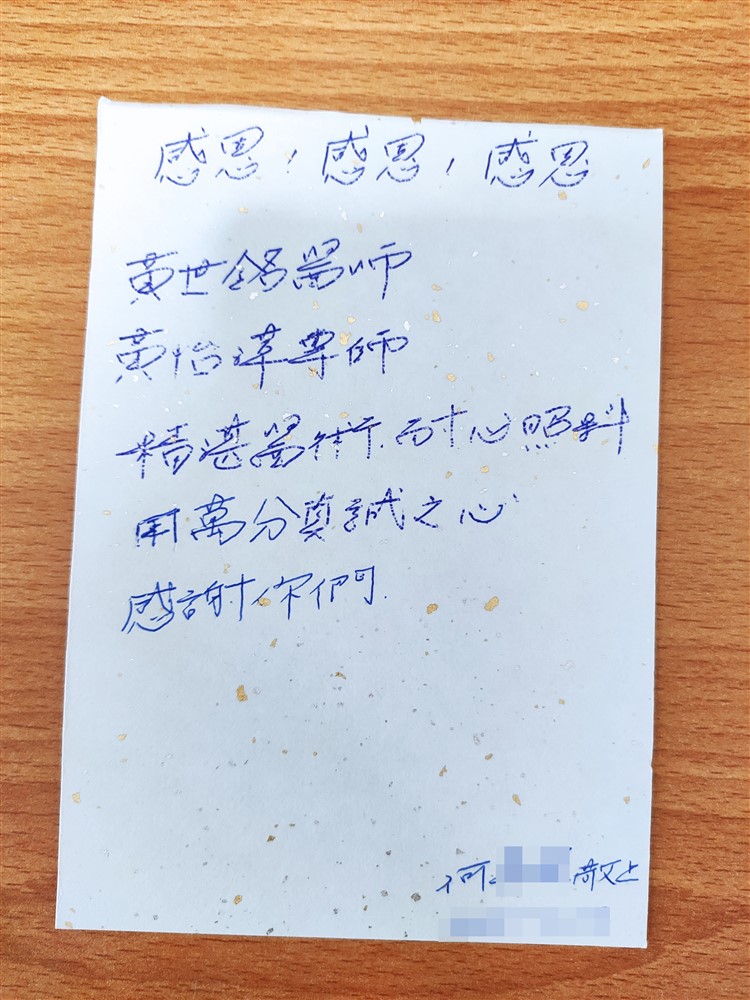

何女士的生命從險象環生到逐漸康復,重新返回職場,寫下對醫療團隊的感謝。