自二○○○年啟業以來,大林慈濟醫院心臟血管外科走過四分之一世紀。從創院時的篳路藍縷,到累積上千例開心手術經驗,醫療團隊以精湛技術與堅毅信念,守護無數病人的心臟跳動。二○○七年完成第一例胸主動脈瘤支架手術,二○一六年完成雲嘉南首例經導管微創主動脈瓣膜手術,二○二二年獨創「大林術式」搶救急性主動脈剝離,二○二五年引進最新一體成型胸主動脈分支支架,步步為營,皆是雲嘉地區心臟醫療史的重要里程碑。這不只是醫療進展的紀錄,更是大林慈院醫師們「與死神賽跑」的堅持。

文/張菊芬

從蘭花小鎮出發

二○○○年八月十三日,在證嚴上人的祝福與眾人期盼下,大林慈濟醫院正式啟業。地處嘉義縣大林鎮,這座以蘭花馳名的純樸小鎮,承載著一個宏大的醫療願景:讓偏鄉民眾不必再奔波北高,也能獲得專業且完整的醫療照護。

首任院長林俊龍醫師(現任慈濟醫療志業執行長、心臟科權威)深知「心臟疾病分秒必爭」的重要性,於創院之初即成立心臟血管內外科。當時資源有限、醫療團隊仍在建立階段,但林院長帶領同仁篳路藍縷、一步一腳印,堅持以最高標準打造心臟醫療專科。這分使命,隨著時光流轉,逐漸開展成今日大林慈院心臟血管外科的榮耀篇章。

二○○七年大林慈濟醫院心臟血管外科團隊完成雲嘉第一例胸主動脈支架手術。圖/大林慈院提供

二○○七年

雲嘉首例胸主動脈瘤支架手術

打開微創新篇章

二○○七年,一名許姓患者突發大咳血送入急診,檢查發現是胸部降主動脈瘤破裂,若採傳統開胸,手術死亡率極高,即使成功也可能無法脫離呼吸器。

時任心血管外科諶大中主任說:「許先生有慢性阻塞性肺炎、呼吸功能不好、僵直性脊椎炎、嚴重駝背,且他的肺葉已壞死,如做肺葉切除術很可能會提高死亡率,術後即使成功了,也可能永久無法脫離呼吸器,導致呼吸衰竭。」

當時諶大中主任與家屬討論後,果斷選擇以「胸主動脈瘤支架手術」取代傳統手術。這項決定,不僅成功救回病人,也讓大林慈濟醫院完成雲嘉地區首例胸主動脈瘤支架置放。手術歷時僅三小時,傷口縮小十倍,恢復期大幅縮短,開啟了「微創時代」的新頁。

此後,心臟外科團隊持續精進,十餘年間累積超過一千例置放手術,並發展出經皮穿刺、無切口的微創技術,甚至能進行複合式主動脈手術。二○○七年的這一步,奠定了大林慈院心臟血管外科「專業精進、勇於突破」的基礎。

二○一六年四月,張兼華主任帶領團隊完成經導管主動脈瓣膜植入手術。攝影/江珮如

二○一六年

雲嘉南第一例

經導管微創主動脈瓣膜手術

進入二○一○年代,心臟瓣膜疾病逐漸成為高齡化社會的重要課題。二○一六年,大林慈濟醫院迎來另一突破──完成雲嘉南地區第一例「經導管微創主動脈瓣膜支架手術」。

患者是一位八十歲的鄧老太太,長年因主動脈瓣膜狹窄,稍微活動就胸悶喘不過氣。鄧老太太:「救心藥如果沒有馬上吃下去,要去洗澡沒辦法,去到浴室就痛,就無法洗澡,要停一下,吃藥再洗。」

傳統式的開胸心臟瓣膜置換手術需六至八小時,傷口長達二十公分,風險極高。大林慈濟醫院現任心臟血管外科張兼華主任說明:「鄧太太的升主動脈鈣化非常非常嚴重,所以這樣的病人不適合做傳統手術,沒有治療的話,就會有心臟衰竭及反覆肺水腫的問題,會有昏倒甚至猝死的危險。」張主任率領團隊改採導管微創方式,從鼠蹊部置入支架瓣膜,完成手術。

導管微創主動脈瓣膜植入手術,必須在心臟不停跳動的情況下,精準置放瓣膜支架,手術相當不容易,費用更高達上百萬,這不僅是技術上的突破,更讓高齡病人免於遠赴臺北、高雄的奔波之苦。

手術後,老太太重獲自由呼吸的能力。此後,團隊每年皆完成十餘例相關手術,成為雲嘉南地區心臟瓣膜治療的重要依靠。

二○二二年

獨創「大林術式」

搶救主動脈剝離

主動脈剝離,素有「死亡時鐘」之稱,每小時死亡率增加百分之一,若延誤治療,兩日內死亡率高達五成。傳統手術需停止心臟跳動並逐針縫合,可能導致腦缺氧或大出血,死亡率極高。世界級頂尖醫院的主動脈剝離手術可將死亡率壓低到大約百分之五,也不是零;一般而言,主動脈剝離手術的死亡率仍高達百分之二十到五十。

大林慈院心臟外科團隊從二○二二年開始針對危險性高的主動脈剝離,提供獨創經驗術式,稱為「大林術式」(DALIN procedure),由張兼華主任發想,再經團隊討論與實踐驗證。二○二二年十一月三十日,由許永亨醫師執刀完成以「大林術式」搶救A型主動脈剝離成功的案例,也是「大林術式」的第一例。

張先生事後回想當天早上的情形:「運動完後感覺整個身體像是什麼炸開一樣,背很痛,一直發抖、冒冷汗,臉色發白,坐立難安⋯⋯」來到大林慈院急診一檢查,發現是A 型主動脈剝離,急診室立即打電話給當天值班的許永亨醫師,許醫師說:「病人血管已經爆裂,這樣的病人大概有二至三成在發生的當下就死亡。必須立刻手術,否則多等一個小時,死亡率就多百分之一。」

獨創的「大林術式」是利用四分叉人工血管置換升主動脈,以鈦金屬血管連接環、人工血管支架,及胸主動脈支架,在兩個血管中間直接套接一個血管連接環或套接人工血管支架。在血管連接環的部分,比較接近傳統手術;但在主動脈弓部的腦部血管分支的部分,需要在複合式手術室,也就是手術室再加上X 光導管的設備,利用X 光的導引來放置人工血管支架。

「一般傳統術式需要六到十個小時,以『大林術式』從升主動脈、主動脈弓到降主動脈,總共才花五個多小時。一般開心手術都會暫時讓心臟停止跳動,透過體外循環機器來維持病人的身體循環,因此體外循環對開心手術非常重要。」張兼華主任說:「利用我們新有的技術跟醫材,可以將原有手術步驟做一些變動,做了這些更動之後,病人心臟、腦部、下半身缺血時間變短,整個手術時間縮短很多,幾乎可以不需要做縫合,就可以完成手術,因此病人恢復時間很快,兩個小時就醒了,四個小時就把氣管內管拔掉了,加護病房住兩個晚上,就到普通病房,而且很快就能下床走來走去。」

病人及家屬感謝團隊救命之恩。團隊也將「大林術式」發表到國際期刊,並獲得歐洲心胸外醫學會官方期刊刊登。

「大林術式」不僅是一項技術突破,更象徵偏鄉醫院也能站上國際醫療舞臺,以創新術式引領急重症治療的新局面。

二○二三年,七十多歲因急性主動脈剝離的聶先生於大林慈濟醫院以獨創的「大林術式」成功搶救生命。回診時感謝張兼華主任及團隊的救命之恩。圖/大愛新聞截圖

二○二二年

成立周邊血管中心

與社區齊護心

心血管外科也與鄰近院所成立LINE 群組,即時交流病人照護訊息,增加交流的即時性,提升護理人員的照護能力,視需求安排轉診與手術。並經營「大林慈濟心臟血管照護團隊」臉書,提供醫療新知及衛教資訊。統計過去三年從外院轉入的人次,每月平均約一百人次。

周邊血管手術是心血管外科的主要術式之一,大林慈濟醫院心臟血管外科於二○二二年成立周邊血管中心,由黃世銘醫師擔任主任,配有超音波技術員負責檢查,並有周邊血管諮詢室個管師提供病人完善的衛教。

二○二四年五月,大林慈院成立第三心導管室,規畫簡化瘻管手術流程。

賴寧生院長(右)代為頒發大學講師證書給周邊血管中心主任黃世銘醫師(左)。

透析瘻管手術與照護

周邊血管中心是照護透析者的關鍵單位,執行包括透析瘻管置放手術、異常及困難穿刺的瘻管整形手術、瘻管氣球擴張及支架手術⋯⋯

即將洗腎的病人,會轉介至心臟血管外科門診,經檢查及手術裝置透析瘻管,由個管師收案追蹤,並召開跨團隊會議進行雙向回饋。初次洗腎患者建立透析瘻管手術,年平均近一百五十例,透析瘻管收案管理人數約一千多人。

洗腎病人需每三到六個月到心臟血管外科門診追蹤,確保透析瘻管暢通,每年超過一千五百人,主要來自雲嘉地區,部分患者最北到宜蘭,最南到屏東,皆會定期回診追蹤。

張女士洗腎二十八年了,近期檢查顯示她的血管鈣化嚴重,原有手臂上的透析瘻管已無法再使用,若血壓再升高,可能會斷裂,因此需重建靜脈瘻管,便由周邊血管中心負責,完成瘻管重建。

張女士的兒子特地感謝黃世銘主任:「這次手術可以改善我媽的生活品質,一次( 裝置瘻管) 手術能撐得更久,希望以後可以再少一點這樣子的手術,畢竟媽媽也有年紀了。」

黃世銘主任表示,周邊血管中心規畫每年度舉辦「血液透析瘻管治療與照護研討會」,模式包含全線上、線上加實體、全實體課程,邀請包括日本、中國、新加坡等國際講師分享不同國家作法,並現場手術連線互動教學。自二○二四年起研討會擴大為兩天,針對醫療及護理設計不同課程主題,希望不斷提升醫護人員的能力,守護民眾身體健康。

大林慈濟醫院心臟血管外科採行「無插管、鎮靜麻醉的主動脈支架瓣膜手術」,結合心臟內外科、放射科、麻醉科團隊共同完成,讓病人術後快速恢復良好。攝影/張菊芬

主動脈支架瓣膜手術

──無插管、鎮靜麻醉

隨著醫療進步,大林慈院自二○二三年九月起,在主動脈瓣支架瓣膜手術中採用全程無插管、鎮靜麻醉方式,病人可自主呼吸,術後在加護病房觀察一天即可下床行走。

二○二四年九月,六十一歲的李先生因長期洗腎,又有肝硬化,心臟動過手術──冠狀動脈狹窄支架置放,但仍有嚴重的主動脈瓣膜狹窄。因胸悶、呼吸喘而轉至大林慈院,經一系列檢查,發現心衰竭嚴重,電腦斷層檢查結果顯示主動脈跟冠狀動脈嚴重鈣化,還有肝硬化造成的肝臟萎縮與大量腹水積聚,手術及麻醉風險都相當高,所以採行無插管、鎮靜麻醉的主動脈支架瓣膜手術。

手術後,李先生表示:「出加護病房時我覺得自己已經都沒事了,隔天走路就不喘了。」前心臟血管外科微創手術中心主任鄭伊佐醫師表示,臺灣自二○一二年引進主動脈支架瓣膜手術,不需停止心臟,從鼠蹊部置入導管植入支架瓣膜,住院及恢復時間較傳統手術短。

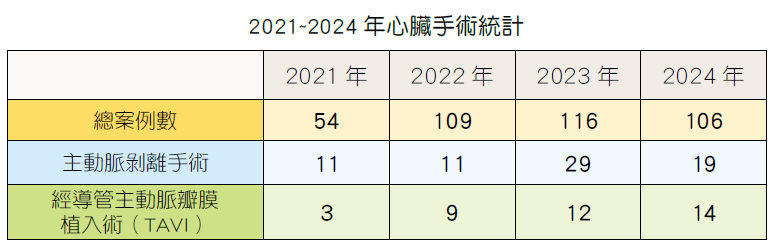

張兼華主任表示,自二○一六年至二○二四年共有四十位患者接受經導管主動脈支架瓣膜手術,平均年齡約八十歲,其中透析患者占三成。二○二三年起大林慈院為提升手術品質,改為無插管、鎮靜麻醉方式,並結合多科團隊共同成就;至二○二四年九月止,心血管外科團隊已完成十三例,手術成功率百分之一百,此次李先生正是這第十三例。

大林慈濟醫院從心臟內科李易達醫師、林俊彣醫師、簡振宇醫師、陳祈池醫師;心臟外科張兼華醫師、黃世銘醫師、許永亨醫師、鄭伊佐醫師;放射科林志文主任、陳俞叡醫師;麻醉科林真福主任、施教彥醫師、劉純君醫師、王嘉涵醫師等,都共同參與這項手術的發展。

二○二五年四月一日大林慈濟醫院心血管加護病房開幕揭牌。攝影/黃小娟

二○二五年

成立心血管加護病房

專業實力與跨科整合

二○二五年四月一日,大林慈濟醫院成立「心血管加護病房(CCU)」,並舉行開幕典禮,整合十六名心臟專科醫師,成為雲嘉唯一的心血管專科加護病房。病房共七床,配備最新監測系統、葉克膜、心室輔助器,二十四小時待命,提升急重症患者存活率。

由心血管外科許永亨醫師擔任病房主任,呂佩潔醫師擔任專責醫師,團隊包含一名護理長,並整合體外循環小組、五名重症專科護理師,及十數名護理團隊、專責藥師、復健師、呼吸治療師及社工人員等。

院長賴寧生在典禮上表示:「心血管疾病的治療需要高度整合的醫療團隊與精密設備,期望透過這個專業病房,為雲嘉地區的心血管重症患者提供最即時、最優質的醫療照護,提升存活率與生活品質。」

心臟血管外科張兼華主任致詞中表示感恩院長、政府,以及院內各單位的支援,並回顧醫院從無到有、一步一腳印發展至今已邁入第二十五年,「成立心血管加護病房(CCU),歷經許多挑戰,如今終於踏出關鍵的一步!」新病房除了能提供冠狀動脈繞道手術、心臟瓣膜修補、主動脈剝離修補術等重大的專業監護,更具備心臟移植及心室輔助器病患的術後照護能力,相關醫療流程與設備均已準備就緒,盼能造福雲嘉鄉親。

病房主任許永亨醫師表示,心臟的變化往往在瞬息之間,需仰賴更專職的護理人員及精密儀器來支援。新成立的病房設有七張病床,並配備先進的生命徵象監視系統及電子化醫療資訊系統,可提供醫護人員最即時的醫療決策。此外,病房可提供血液淨化技術與心肺輔助維生系統(葉克膜ECMO),和其他類型的中長期心室輔助器等一流設備,大幅提升重症患者的救治成效。

二○二五年七月,大林慈院心臟外科團隊成功為八十六歲尤姓患者完成「一體成型胸主動脈分支支架置換手術」。攝影/張菊芬

二○二五年

一體成型胸主動脈分支支架手術

二○二五年,大林慈濟醫院再創全臺紀錄。心臟外科團隊成功為八十六歲尤姓患者完成「一體成型胸主動脈分支支架置換手術」。患者因主動脈弓血管瘤擴大至七公分,合併腎功能不佳,傳統開胸與繞道手術風險極高。

張兼華主任率領團隊,引進美國FDA 食藥署核准的最新分支支架,透過導管方式在維持腦部血流的情況下完成部分主動脈弓置換,無需開胸、無需心臟停跳。術後患者迅速由加護病房轉至普通病房,恢復順利。

這是臺灣第四例成功應用的分支支架,大林慈院以此手術立下「偏鄉醫院也能達成國際水準」的新里程碑。

心跳不息

守護永續

二十五年來,大林慈院心臟血管外科累積數千例開心手術,包括不停跳冠狀動脈繞道、瓣膜修補與置換、大血管置換、透析瘻管手術等。大林慈濟醫院心臟血管外科從創院之初的篳路藍縷,到今日的創新術式與國際水準,每一步都是與死神的搏鬥,每一次成功都代表一個家庭重獲希望。

張兼華主任探視手術後的高齡阿嬤。攝影/江珮如