心房顫動,除了嚴重的心律不整,還有腦中風的高風險;

治療方法,從靠藥物控制,進階到電燒手術,

現今有心臟精準醫療技術── PFA 脈衝場消融術,就此擺脫心房顫動,

中高強度運動、環遊世界,享受生活不是妄想……

文、攝影/黃思齊

精準醫療「心」里程碑

花東地區首例脈衝場消融術

二○二五年三月二十六日上午,在花蓮慈濟醫院,五十五歲的水利工程師黃郅達正在見證東臺灣醫療史上重要的一刻。他是花東地區第一位接受脈衝場消融術(Pulsed Field Ablation, PFA) 治療的心房顫動病人,與心臟內科團隊共同讓這項國際最先進的心臟精準醫療技術,在臺灣東部落地。

「心房顫動」是最常見且對病人健康影響很大的心律不整疾病,根據估計,臺灣約有百分之二的人口被診斷為心房顫動患者,而在八十歲以上的高齡族群中,發生率甚至接近一成。花蓮慈濟醫院心臟內科主任謝仁哲表示,心房顫動對人影響最大的其中一項危險,就是長期心房顫動過程可能導致血液在心房內滯留形成血栓,進而增加腦中風風險,所以,心房顫動病人承受的中風風險是一般人的五倍。

從「藥物治療效果有限」、「傳統電燒手術後復發」,再到接受「脈衝場消融術PFA」,黃郅達的治療過程彷彿是現代心臟醫療技術的縮影,而實際參與PFA 治療,更是直接見證心臟精準醫療的重要里程碑,原本需要六十分鐘的複雜手術,在新技術助力下僅用二十分鐘便能成功完成。

花蓮慈濟醫院心臟內科團隊引進東臺灣第一臺PFA 脈衝場消融術設備,並在二○二五年三月二十六日完成第一例與第二例PFA 治療心房顫動的個案。

第一例接受PFA 治療的黃郅達先生透過智慧型手錶監測發現心臟功能異常,來到花蓮慈濟醫院心臟內科接受治療。

診斷治療有極限

從絕望到重生

五十五歲,身為一位水利工程師的黃郅達,經常需要出差開會。第一次發現心律不整是在一場會議,當時正處於靜坐狀態,突然感到心悸,心跳特別快。起初以為是喝咖啡過多導致,但症狀持續了一、二天都沒有改善。

就醫檢查時遇到了典型的診斷困難,明明常常覺得心悸,但是越想檢查就越檢查不出來,一般心電圖檢查沒有異常,連二十四小時心電圖都無法捕捉到異常狀況。沒想到轉機來自於黃郅達妻子尾牙抽中的智慧手錶。新型智慧手錶具備經過認證的心律監測功能,在心跳過快或心房顫動時會主動提醒,並且記錄下來,透過這個設備,他終於能夠確認自己有心律不整的問題。

心律不整發作時,黃郅達的症狀包括類似胃酸逆流的胸悶感、心臟突然大力撞擊的心悸感,以及持續快速的不規則心跳。發作時心跳約一百三十至一百四十下,雖然不致命但嚴重影響生活品質。為了安全考量,黃郅達的妻子制定了「三不原則」:不能單獨一人活動、不去救護車到不了的地方、不出國旅行。這些限制讓他三、四年來不敢打羽毛球,不敢參加激烈運動,甚至在健身房跑步時心跳也不敢超過每分鐘一百一十下。

二○二一年確診為心房顫動後,黃郅達開始接受藥物治療。二○二三年三月,他接受第一次3D 立體定位電燒手術,但術後的三個月觀察期,心房顫動狀況仍不時發生,最嚴重時連續四十多個小時出現心律不整。

當花蓮慈濟醫院引進PFA 技術後,心臟內科陳威佐醫師與黃郅達討論後,決定於今年三月二十六日,讓他成為東臺灣第一例PFA 個案。手術過程非常順利,PFA 消融過程只花了約二十分鐘。

術後恢復效果令人振奮。黃郅達表示:「這次做完PFA,感覺真的很不一樣,身體感覺很輕鬆。」比起上次術後需要接尿袋、用沙袋加壓止血,這次術後身上沒有尿袋也沒有沙袋,心臟完全沒有亂跳,血氧濃度也從過去的百分之九十五提升到九十八、九十九。

為了驗證治療效果,黃郅達在配戴二十四小時心電圖期間進行「極限測試」:正常飲用咖啡、飲用五十毫升威士忌、步行三公里回家,再飲用一瓶啤酒。結果顯示完全正常。手術後首次重返羽毛球場,他終於能夠盡情流汗,心跳可達一百四十到一百五十下的正常運動範圍,休息後心跳正常恢復,沒有不規則跳動現象。現在也與家人規劃著旅行計劃。

PFA 脈衝場消融術是利用特殊探頭,在極短時間釋放高壓電脈衝消融異常心肌細胞,不會傷及周邊細胞及組織,達到心臟精準醫療的目的。

器官移植病人的心臟治療

第二例接受PFA 治療的是四十六歲的黃崑琦,年紀不大的他,狀況更加特殊。二○一九年,黃崑琦因為肝臟功能受損,在花蓮慈濟醫院器官移植中心團隊的協助下完成了肝臟移植手術。

二○二四年,黃崑琦因肺炎住院治療時,醫療團隊機警地發現他有心房顫動的問題。一般外科主任陳言丞醫師立即會診心臟內科陳威佐醫師,安排黃崑琦接受藥物治療。

然而,半年過去了,卻發現藥物控制效果有限。陳威佐醫師考量到黃崑琦肝移植後的身體狀況,一直沒有選擇更加強力的藥物,擔心造成肝臟負擔。在PFA 技術引進後,醫療團隊與黃崑琦及陳言丞主任討論,決定安排接受PFA

治療。

對於肝移植病人來說,PFA 治療的優勢更加明顯。傳統的強力抗心律不整藥物可能會與抗排斥藥物產生交互作用,進而影響肝臟功能。而PFA 能夠根治心房顫動,減少對藥物的依賴,這對於需要長期服用免疫抑制劑的肝移植病人來說特別重要。

從事冷氣安裝行業的黃崑琦,工作需要大量體力支持。術後恢復順利的他表示:「現在不只完成了肝臟移植,心臟也不會亂跳,可以回到職場,這是讓我最高興的事情。」這案例展現了PFA 技術在複雜病例中的應用價值,也體現了多科團隊合作的重要性。

林欣榮院長強調引進新醫療設備,幫助東部病人可以就近接受治療,同時也留住年輕醫生在花蓮服務。攝影/江家瑜

王志鴻副院長分享,花蓮慈濟醫院電燒團隊成立近二十五年,較中南部部分醫院成立時間更早,嶄新技術與設備都向國際同步看齊。攝影/江家瑜

心房顫動的治療演進

從藥物到精準消融

目前治療心房顫動的方式主要分為非侵入性和侵入性兩大類。非侵入性治療包括藥物控制和體外電氣整流電擊,但要將心房顫動根治並長期維持正常心律,非侵入性的藥物治療方式,長期效果有限,而且藥物無法根治療癒心房顫動或降低發作頻率,要達到有效控制的目標,心導管電燒治療是現行的標準治療方式。

侵入性治療是透過心導管術式,以微創方式針對心臟內異常產生電氣或傳導的組織構造,進行小範圍的局部心臟組織破壞變性,達到較高的心律不整根治機會。近四十年來,應用在心導管消融的能量形式主要有三大類:射頻導管電燒(RFCA,俗稱熱燒)、冷凍低溫氣球消融(CBA,俗稱冷燒),以及二○二四年中獲得臺灣衛生福利部核准的脈衝場消融術(PFA)。

傳統電燒治療是使用電燒導管經股靜脈穿過心房中膈,以穩定的電熱能,一點一點的將異常的心房組織電燒串圈,由於每一個電燒點需要逗留二十至三十秒鐘,電燒時間較久。而冷凍消融術是使用降溫冷凍的方式,搭配特殊設計的球囊塞入肺靜脈與心房接合處,每次兩三分鐘地依次冷凍封堵異常的心房區域。

然而,這些治療方法都存在一定的應用限制。謝仁哲主任表示,不論是電燒還是冷凍消融術,都是透過電極導管前端溫度劇變去破壞電氣異常的心肌組織。然而,溫度在組織的傳遞穿透是非選擇性的,雖然消融範圍很小,但仍有少數可能傷害到鄰近心臟的神經、食道肌肉與血管組織的風險,造成食道灼傷潰瘍、橫膈神經麻痺與肺靜脈狹窄等併發症,術後可能出現胸悶、胸痛或吞嚥困難,且因為個人體質,病人異常的心肌細胞特性可能會「耐住」高溫或低溫的破壞而復原回春,導致心房顫動復發。

特殊探頭大小約十元硬幣。

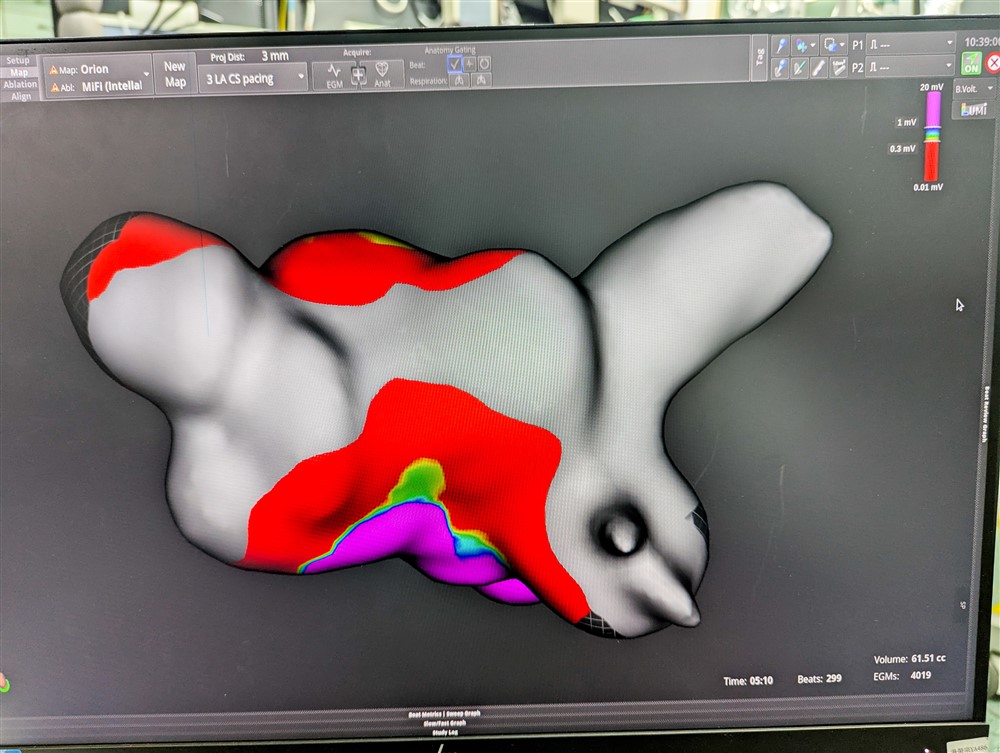

透過3D 立體定位電氣構圖檢查,清楚看見黃先生的左心房,在接受PFA 術式後,成功阻隔異常的電氣活動(紅色區域)。

細胞級精準打擊

脈衝場消融術的創新優勢

PFA 是治療心房顫動的最新技術,也是近年心房顫動治療的重大突破。PFA 利用高壓電場直接針對心臟細胞,在數秒內穿透細胞膜,形成無數微小的孔洞,破壞引發心房顫動的目標組織,達成肺靜脈封堵的成效。

PFA 的工作原理完全不同於傳統的熱能或冷凍消融。脈衝場消融術會向目標的細胞組織,釋放一系列持續數微秒高振幅電脈衝,脈衝電場會令細胞膜上出現不可修復的電穿孔,細胞內容物因而慢慢變性,最後令細胞凋亡。這種特殊耐受選擇性的細胞破壞方式,是PFA 技術最大的優勢。

陳威佐醫師解釋,PFA 的特點在於利用極短時間釋放高壓電脈衝,選擇性電溶異常心肌細胞。由於不同細胞對應的脈衝場電壓不同,所以,不會傷及周邊組織,大幅提升安全性與病人術後的感受。而且一次放電即可完成環形區域消融,不像射頻電燒需逐點操作,因此可以快速、準確地消融目標區域,大幅縮短手術時間。

脈衝場消融術對周圍組織如食道、神經等的損傷風險較低,這解決了傳統電燒和冷凍消融術的主要併發症問題。病人術後不再需要擔心食道灼傷、橫膈神經麻痺等併發症,術後的胸悶、胸痛或吞嚥困難等不適症狀也大大減少。

黃郅達先生經藥物治療與電燒手術都無法根治心房顫動,經PFA 脈衝場消融術後,心臟功能恢復正常,連高強度運動也難不倒他,正是東臺灣第一例接受PFA 的病人。上圖為黃先生與主治醫師陳威佐開心合影。

精準醫療健康平權

引進國際先進技術

花蓮慈院心臟內科團隊在謝仁哲主任的領導下,一直致力於為東臺灣民眾提供最優質的心臟醫療服務。團隊成員包括專精於心律不整治療的陳威佐醫師,為了帶給花東地區民眾更適合的醫療,積極引進各項安全有效的精準治療方式。二○二五年,在王志鴻副院長的大力支持下,醫療團隊成功爭取到脈衝場消融術設備的引進。這項決定需要大量的資金投入,不僅是花蓮慈院對病人健康的約定,也讓花蓮慈院成為東臺灣第一家擁有PFA 設備的醫院。

為了確保治療的成功和安全,第一次進行PFA 治療的時候,花蓮慈院醫療團隊特別邀請臺北榮總心臟科鐘法博醫師及團隊,現場協力進行。這種跨院合作的模式,提升了手術的成功率,也促進了醫療技術的交流與傳承。陳威佐醫師特別感謝謝仁哲主任與鐘法博醫師的指導,讓手術能夠順利完成。

花蓮慈院心臟內科謝仁哲主任(左一)、陳威佐醫師(左二)帶領心臟內科團隊,與臺北榮總心臟內科鐘法博醫師(右二)共同完成PFA 脈衝場消融術。

精準醫療點亮「心」希望

隨著醫療技術的不斷進步,過去難以治癒的疾病現在有了更好的解決方案。黃郅達和黃崑琦的成功治療,不僅是個人健康的重大突破,也是臺灣東部心臟醫療的里程碑。兩位患者術後十天回診追蹤時,都對治療效果表示滿意。因為有花蓮慈院心臟內科團隊,他們的心臟不再「亂跳」。而兩位黃先生的成功案例,也為其他心房顫動病人帶來了希望。

截至六月底,花蓮慈濟醫院已經於三個月內完成八例PFA 治療,最年輕的是四十六歲,最年長的是八十一歲。陳威佐醫師表示,縮短手術時間與麻醉時間,並且精準針對異常的心肌組織進行處置,對病人的身體負擔自然比較少;除了傳統電燒後復發的病人,年長者或者身體狀況虛弱的病人,也會建議評估是否選擇接受PFA 治療。

花蓮慈院成功引進PFA 技術,象徵著臺灣東部心臟精準醫療進入新時代,實現為東區民眾提供尖端精準醫療的理想願景。這是技術層面的突破,更是醫療服務理念的體現,讓偏遠地區的民眾也能享受到最先進的醫療服務。

脈衝場消融術PFA 最重要的特點就是「精準」,精準定位異常心肌細胞、精準施行電脈衝治療、精準避免周圍組織損傷。謝仁哲主任表示,醫療要能對症下藥,就需要精準醫療。PFA 技術的引進,提升了臨床治療效果,更重要的是大幅降低了併發症風險,提高了患者的生活品質。這正是精準醫療的核心理念:為每一位患者提供最適合的治療方案。

而新技術的引進需要醫療團隊的共同努力。從以病人為中心開始,王志鴻副院長的支持和遠見、設備引進、技術掌握、從病例選擇到術後照護,每一個環節都需要精心規劃和執行。這種多專科協作的模式,展現了花蓮慈濟醫院致力於現代精準醫療的成果,也為臺灣東部的心臟病病人點亮了新的希望之光。

黃崑琦先生經過PFA 脈衝場消融術後十天門診追蹤,很高興自己的心臟不會再亂跳了。