文/許麗珠、吳玉對、洪靜茹 攝影/蘇峻民

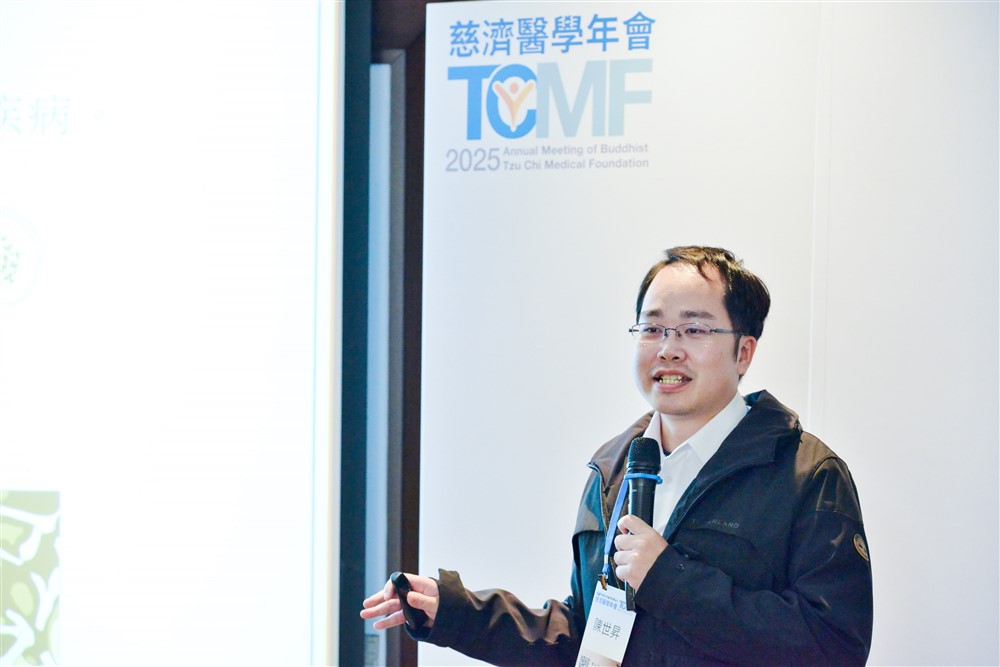

「2025 年特色醫療專題演講暨護理百年好合」專題分享,三月八日午後於慈濟大學和敬樓一樓B101 講堂舉辦,全臺慈濟院區的護理同仁及慈濟大學護理學系師生齊聚分享交流。

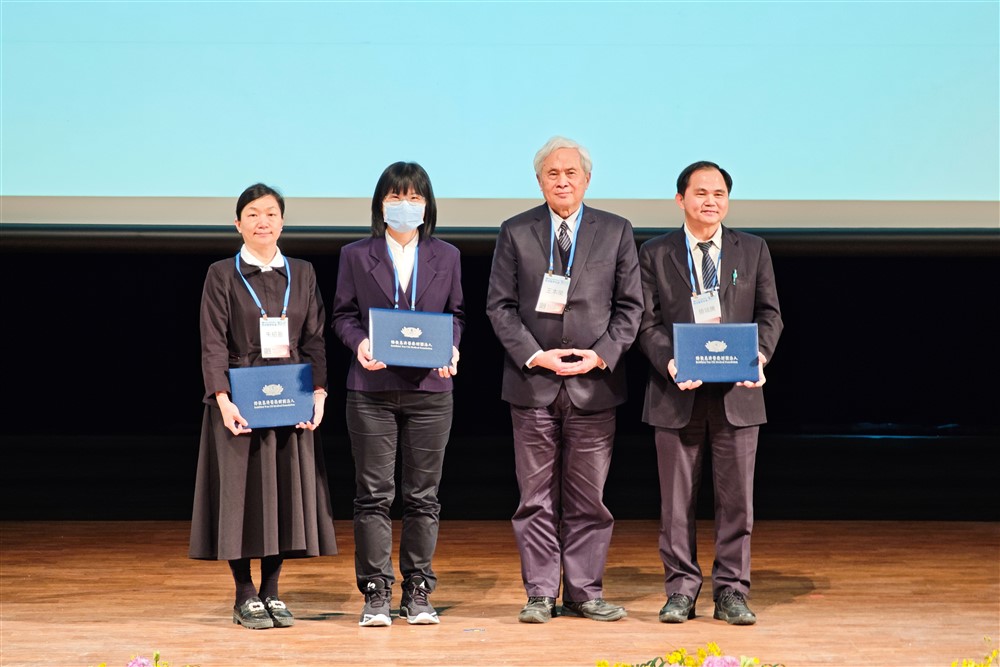

三月八日下午慈濟醫學年會「特色醫療專題演講暨護理百年好合」活動在慈大和敬樓一樓 B101 講堂舉行,全臺北中南東慈濟院區的白衣大士們與慈濟大學護理學院師生共約一百七十五位齊聚一堂,交流學習。此次有別過往以競賽的方式進行,改為各院針對臨床照護需求的改善專案進行主題式座談分享,並由各院護理主管擔任座長,協助引言、回饋及臺上臺下Q&A 的引導互動。慈濟基金會林碧玉副總、慈濟醫療法人林俊龍執行長、大林慈院賴寧生院長致詞勉勵;台北慈院副院長暨慈濟醫療志業楊緒棣資訊長、斗六慈院簡瑞騰院長、台中慈院莊淑婷副院長等院部主管也專程到場祝福。

慈濟基金會副總執行長林碧玉致詞提及佛教慈濟綜合醫院啟業初期,醫護人員非常的缺乏,第三年開始從臺大醫院來了十三位主治醫師奠定醫療志業基礎。上人以前瞻性的睿智讓大家去創造完整的醫療與教育體系。三十七年前所創的《慈濟醫學雜誌》,已成為國際認證的醫學期刊。慈濟醫學年會從今年起都會在花蓮舉辦,讓教育與醫療的體系結合,並期許所有護理師追隨上人所給的方向「志為護理」,團結向前行。

慈濟醫療法人執行長林俊龍談到「護理百年好合」的團聚時光,每次活動真是又好又合,從二○一一年沿續至今,比慈濟醫學年會由二○一七年開始舉辦還要早,林執行長表示,「不只是薪水與福利的照顧,提升護理工作環境效能與氛圍也是醫院一直努力的方向,做法上包含升級電腦設備系統,讓發藥降低錯誤;發展APP 讓護理交班快速完成等。」期許白衣大士們,善用專業幫助病人,從服務中獲得喜悅,催生「永續」發展的能量循環,在世界立足,成為護理典範。

大林慈濟醫院院長賴寧生勉勵慈濟護理師們,上人肯定醫療團隊為病人解除病苦的功勞大,大家有幸身處在有信仰、有理想、有目標的醫療環境裡,持續琢磨AI、智慧醫療,及醫護人員信念中具有的核心能力,期許不只要做到自我能力的提升,更要將助人工作的價值感與成就感,注入護理職涯中。

大林慈院護理長蔡詠媛(左二)與丁俊峰護理師分享(左一)探討以精實手法改善骨科病房的工作流程和環境。圖為Q&A 時間,大林慈院護理部陳靜享副主任(中)補充說明執行上的細節。

精實管理 塑造更好職場

此次活動由大林慈院鄒季蓉督導、林劉文斌副護理長共同主持。主題由各院提出臨床照護需求改善相關的主題性特色方案,進行分享交流。

大林慈院蔡詠媛護理長、丁俊峰護理師帶來「職場環境大升級,成功步步向前行」,說明如何以精實手法改善骨科病房的工作流程和環境,以提升效率和照護品質。座長台中慈院護理部李玉茹主任引言提起有時聽到一些血汗護理的新聞報導不免心情動盪,但秉持「堅定信念,守住初心」,相信大家還是可以在護理領域,發揮更多的良能,塑造更好的職場。後續的討論中,探討了如何在其他單位推廣這些成功的做法,臺上臺下互動熱絡。蔡詠媛護理長也分享改革初期遇到的阻力,以及一步步帶動同仁跟進參與的過程,強調了堅持和以病人為中心的重要性。

花蓮慈院護理部督導暨慈濟大學護理學系兼任助理教授戴佳惠,分享「實證護理文化的建構與推動的成果」。

台北慈院副護理長李安亭暢談「智慧科技在護理管理上的運用」。

發展實證護理

臨床照護有憑有據

第二場座長台北慈院護理部吳秋鳳主任簡要引言,說明實證護理是提升護理品質與提供病人安全的重要基礎,便交棒給花蓮慈院護理部督導同時也是慈濟大學護理學系兼任助理教授戴佳惠,以「實證發展與照護特色」為題,談實證護理文化的建構、推動歷程與成果。花蓮慈院推動實證照護實務已經十八年,透過培訓實證師資與轉訓、在職教育及實證競賽、護理照護新知分享、建立實證護理網頁及結合護理進階制度等方式推展實證。

「實證照護,除了給最佳的證據之外,還有臨床照顧的經驗,以及病人的期待、在臨床的需求等,據以調整給病人的照顧品質。」意謂著在護理工作中要透過發現與不斷驗證,才能解決護理臨床照顧的問題,達到護理價值。戴佳惠也說,初期比較困難的是師資,一邊摸索一邊做。第二屆開始邀內外婦兒及重症、精神科的同仁一起上課、訓練,取得師資,回單位去做推廣。雖然論文很難讀,文獻不好找,推廣過程中也會遇到很多的障礙,但是團隊一起克服,一步一腳印踏實前進。

台中慈院護理部副護理長張佩樺(右)與陳湘菱護理師分享「護理人員的新法寶~ AI 助手」。

台北慈院副院長暨慈濟醫療志業資訊長楊緒棣醫師到場致意,分享對醫療系統資訊化整合的願景。

慈濟大學護理學院副院長張紀萍從「志為護理–慈濟護理發展歷程」,談合校後的現況,以及未來的發展方向。

AI智慧科技 護理人工作更easy

台北慈院李安亭副護理長以「智慧科技在護理管理上的運用」,分享內科加護病房從紙本與人工作業走向智能化管理的優化實踐。

台北慈院副院長暨慈濟醫療志業資訊長楊緒棣醫師分享,醫院於二○一七年成立醫療資訊團隊,醫療資訊系統要做到融合比較困難,而院內的第一個成就在於護理部。「因為每一位護理師很愛病人,都想把病人照顧得更好。」楊副院長表示,從台北慈院到台中慈院當成是第一次的跨院融合,今年要到大林慈院第二次的跨院融合,每一次的融合中,各院的優點都會進來,將來到花蓮也一樣。他也期許融合的過程會讓慈濟醫療變得是臺灣最棒的醫院。

台中慈院張佩樺副護理長、陳湘菱護理師帶來「護理人員的新法寶∼ AI 助手」,透過導入AI 工具的應用,形塑出隨身「護理祕書」多功能好幫手,讓照護工作更加得心應手。

台中慈院莊淑婷副院長(前排右二)專注聆聽同仁發表。

志為護理 專業與人文並重

下半場先由慈濟大學謢理學院張紀萍副院長以「開創慈濟護理新時代 從挑戰中看見機遇」為題,從慈濟護理的發展歷程、慈濟護理教育特色,再進入合校之後四系合一的發展規畫,感恩過去,把握當下,展望未來。一九六六年上人創慈濟克難功德會,一九八九年創辦佛教慈濟護理專科學校,為慈濟護理教育之始。上人創辦慈濟護專的理念,乃為花東地區早期醫療資源缺乏、護理人力不足,並以提升東部地區護理教育品質,希望培育具有慈悲胸懷的優秀護理人員,照顧東部地區原住民少女就學與就業問題;三十五年來培育了兩萬餘名護理畢業生,是臺灣後山的健康守護者。

再述及二○二四年八月兩校合併後護理學系的整合,強調學院在專業與人文上,以品格與知識為基礎,以人文與服務為實踐;由導師、慈懿會、諮商中心三軌的關懷與團隊合作上的教育特色,強化課程教學與臨床實務連結。此外,張副院長也說明了護理學院現有的學制、學生人數,以及未來在課程和招生上的規畫,例如重啟護理科五專建教合作、二年制進修學制、設立在職專班等,旨在培育符合社會需求的護理人才。

斗六慈院血液透析室張雅萍護理長藉由「運用團隊資源管理降低血液透析動靜脈廔管穿刺失敗率」,分享如何帶動同仁學會運用超音波導引的技術,讓病人免於反覆穿刺失敗之苦。

超音波導引 降低穿刺失敗

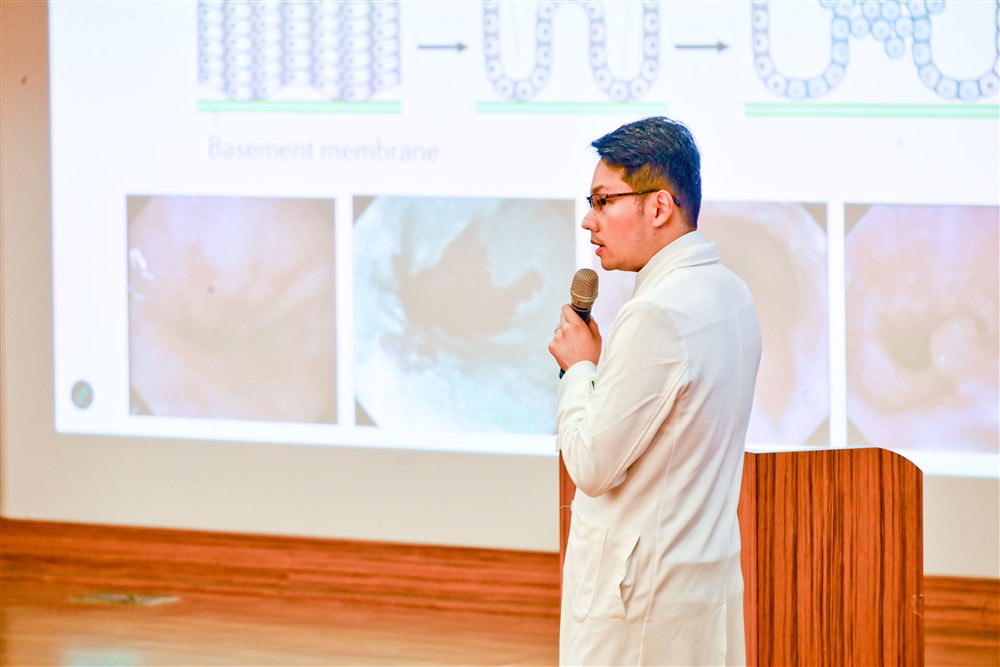

斗六慈院血液透析室張雅萍護理長藉由「運用團隊資源管理降低血液透析動靜脈廔管穿刺失敗率」,分享如何帶動同仁將超音波導引的技術運用在動靜脈瘻管穿刺的病人身上,降低失敗率,讓病人免於反覆穿刺失敗之苦,展現在血液透析照護及品質管理上的追求與堅持。雅萍阿長導入超音波技術的動機,源自於臨床上常見病人因血管解剖結構變異、技術問題等導致穿刺困難。例如血管彎曲、不明顯、缺乏彈性、被肌肉或脂肪擠壓,以及血管分叉等問題,使得盲刺更加困難。希望提供護理人員在困難穿刺時的輔助工具,以減少病人每年平均高達三百一十二次的扎針次數。藉由多管齊下的策略,有效克服護理師在導入超音波穿刺技術時可能遇到的障礙,最終提升血液透析血管通路穿刺的成功率和病人照護品質。

守護偏鄉 用心做就對了

玉里慈院林宛萱護理師帶來「血液透析中運動推動療效」,說明透析照護團隊巧思設計有趣的衛教和集點卡活動,推廣洗腎更要運動的觀念。關山慈院張秋燕護理長以「社區及偏鄉巡迴醫療」為題,在有限的人力和資源下,落實海端鄉IDS 計畫、急診室緊急醫療計畫、社區型計畫等多元服務計畫,呈現守護偏遠地區鄉親的用心。

醫學年會學員花蓮慈院陳建皓護理長的第一份工作就在花蓮慈院,至今已近十七年左右。他說在座談中聆聽到各院區在單位管理和在照顧病人上不斷提升品質的行動力,帶來許多收穫和靈感,希望未來可以應用在工作上。陳建皓思及,科技進步,AI 的發展,從中深刻體會到必須要去學會應用這些工具才能進步,經由團隊相互交流多元的思維和觀點,更能激發新的創意和改變。

玉里慈院護理師林宛萱分享「血液透析中運動推動療效的成果」。

關山慈院護理部護理長張秋燕以「社區及偏鄉巡迴醫療」,細說團隊透過多元服務計畫守護偏遠地區鄉親的努力。