二○二五年一月二十一日凌晨零點十七分,嘉義縣大埔地區發生芮氏規模六點四強震,一時間天搖地動,伴隨震災警報聲響,將不少人從睡夢中驚醒,在持續不斷的餘震中,難以入眠。大林慈濟醫院、斗六慈濟醫院及嘉義慈濟診所於地震後均立即啟動全院巡查,院區均平安。位於震央的大埔醫療站診間及宿舍傳出災損,所幸人員平安,持續堅守崗位,守護鄉親健康。

文/張菊芬、黃小娟

大埔醫療站林英龍醫師和護理同仁陸續回報災情,所幸人員平安。攝影/林英龍

攝影/姚品妃

午夜地震後,大林慈院行政總值立即於群組中請各單位回報災損狀況,初步了解均無恙,後續仔細巡查,發現檢驗科大理石壁磚掉落、中醫部大門故障及風濕免疫科標示掉落等小災損,斗六慈院與嘉義診所則一切平安。人資室也即時啟動,請同仁回報自家災損的狀況,有人住臺南東山,回報住家的騎樓發生龜裂。

由於震央位於大埔鄉,正是大林慈院大埔醫療站所在地,令人憂心同仁及當地鄉親安全。護理同仁回報同仁宿舍頂樓水塔倒塌,無水可用。常年在當地駐診的家庭醫學科林英龍醫師於凌晨兩點十分回報,同仁宿舍頂樓一噸半水塔倒塌,一樓至二樓的樓梯間牆壁龜裂、廚房地板瓷磚有少部分龜裂。後續發現醫療站內林醫師診間設備震落與損毀,擔心民眾仍有就醫需求,雖然二十一日大埔鄉停班停課,但醫療站仍以未受損的牙科診間維持看診。大林慈院中醫部鄭竹晏醫師,二十一日一早如常開車上山,前往大埔展開居家醫療,除途中有部分路段出現落石外,一切平安。

經大林慈院與大埔鄉鄉長連繫了解,除部分道路坍塌落石外,鄉民與建物都安全,已與鄉長報告醫療站正常運作,並表達關懷及提供支援。由於大埔醫療站回報無水可用,醫事室安排人員送水上山,人文室、志工組幫忙準備泡麵、乾糧及過年物資等愛心食品,於中午送達大埔醫療站,助同仁暫度難關。

大林慈濟醫院賴寧生院長(左)一早前往工務室、供應中心、人資室及總務室等單位關心醫院災損狀況,右為侯俊言主任。攝影/黃小娟

大埔醫療站在震後回報無水可用,醫事室安排人員送水上山,人文室、志工組幫忙準備糧食物資,助同仁暫度難關。攝影/葉璧禎

二十一日一早賴寧生院長特地前往工務室、供應中心、人資室及總務室等單位,關心醫院災損狀況,叮嚀務必加強巡查,留意管路安全,也請職安室及人資室關懷同仁安全。

上午九點,慈濟基金會召開「大埔地震本會災害應變中心」與全臺合心災害應變中心會議,連線臺南、嘉義、大林,由各地合心應變中心災情彙整報告,大林慈院賴寧生院長、劉鎮榮主祕、斗六慈院簡瑞騰院長、嘉義慈濟診所張堂偉高專及雲林余天助師兄等均在大林慈院連線與會,向上人報告各地受災狀況。

賴院長、劉主祕說明大林慈院災損情況,前一晚正好留在斗六慈院值班的簡院長分享,在地震發生後立即到院區各樓層進行初步巡查,並無發現災損狀況,也到病房安撫住院病人情緒,天亮後再次至院區詳細巡查,待確認未有異常後,才趕回大林上班。嘉義慈濟診所張堂偉高專報告,嘉義慈濟診所平安,感恩上人及所有師兄姊關心。余天助師兄等人則分享雲林聯絡處五個和氣及三個聯絡點都回報平安,請上人放心。

上人於會中叮嚀大家,用虔誠的心來祈禱,呼籲大家戒慎虔誠、茹素、祈禱,淨化人心。同時也提醒,雖然聽起來大致都平安,但是可能還會有餘震,所以還是不能掉以輕心,如果還沒有出門,就暫時不要出去,已經出去的,知道平安,我們就安心,山路不穩定,要顧大家的安全。

一月二十一日上午,慈濟基金會召開地震災害應變中心會議,大林慈院賴寧生院長、劉鎮榮主祕、斗六慈院簡瑞騰院長、嘉義慈濟診所張堂偉高專及雲林余天助師兄等均在大林慈院連線與會,向上人報告震災狀況。攝影/黃小娟

得知災區停水停電,營養治療科廚師利用午休時間備料炒米粉,同仁攜眷與醫療志工協力裝餐。攝影/葉璧禎

二十一日中午,得知臺南市楠西區停水停電,午餐供應不足,人文室立刻聯絡營養治療科主管,營養治療科廚師利用中午休息時間,備料炒米粉;院內同仁看到群組訊息主動前往支援,與醫療志工協力裝餐盒。正逢學校寒假,同仁家的小朋友補習回來,顧不上用午餐,也加入裝便當送愛的行列。下午兩點左右,完成蒸粽子三百二十顆、炒米粉三百六十盒,由嘉義志工張基龍駕車,載著人文室葉璧禎主任、公傳室同仁及楠西志工蔡馥徽師姊緊急送往楠西區,提供受災民眾用餐。

其中,住在楠西的江明魁師兄、廖花末師姊夫妻,以及蔡馥徽師姊、江文得師兄夫妻,十幾年來綁製「雪蓮子粽」護持大林慈院的愛心市集。此次地震中,師兄姊的家也受損。震後楠西區停水停電,多戶受災,江明魁師兄驚醒後看到訊息,立即到撤離民眾安置的楠西活動中心幫忙煮薑茶。蔡馥徽師姊的先生正在住院,她一方面擔心家中受損,另一方面擔心災民,決定將尚未出售的素粽蒸好送往災區。

大林慈院與慈濟志工們迅速動員,為受災民眾提供及時援助,成為災區堅實的後盾。

中醫部家庭醫學科主任鄭竹晏醫師在地震當日如常前往大埔鄉進行居家醫療服務,途經落石坍方路段,令人提心吊膽。攝影/鄭竹晏

勇往直前

中醫師越險峻山路護鄉親

坐落於阿里山山脈上的大埔鄉,行經蜿蜒的山路,宛若一場雲霄飛車的驚險旅程,山路一側是巍峨的山壁,另一側則是藍色公路,當霧氣瀰漫時,整段公路被迷霧包圍,彷彿走進人間仙境,而抵達大埔鄉之後,更如同進入世外桃源。

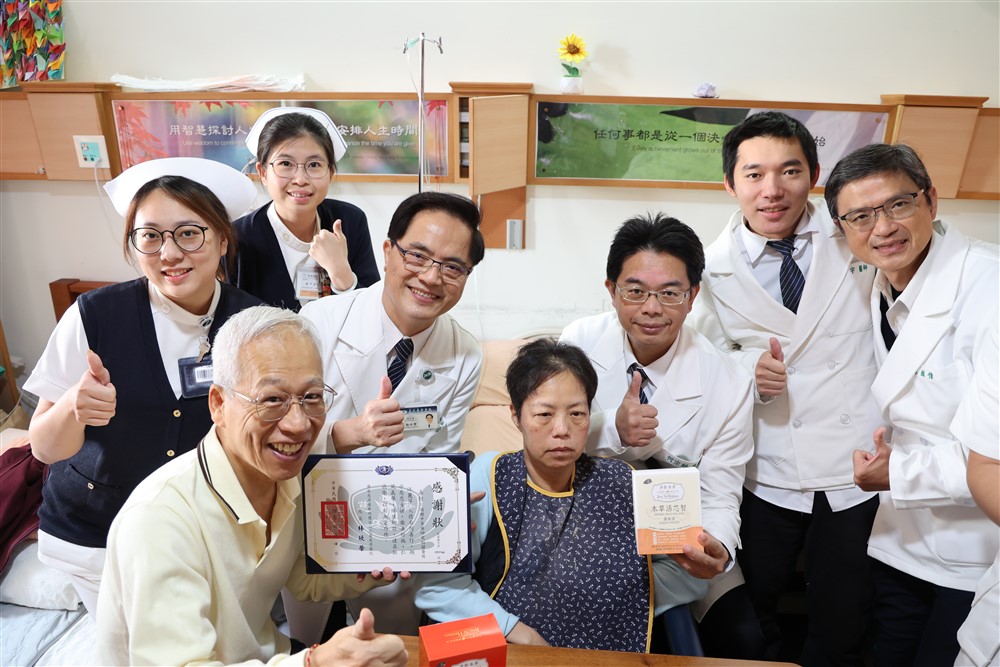

大林慈濟醫院中醫部葉明憲主任在嘉義縣大埔鄉已有二十多年的行醫經歷,每週三堅守前往大埔醫療站看診,晚上則為患者提供居家診療。隨著愈來愈多的長者因外出不便需要居家診療,從二○二三年七月起,中醫部家庭醫學科主任鄭竹晏醫師加入,每週二上山為鄉民提供居家醫療服務。

剛開始鄭醫師是跟隨葉主任的步伐,從中埔交流道接臺三線前往大埔鄉。然而,因為二○二四年五月二十八日的豪雨引發邊坡落石和坍方,造成交通阻斷,鄭醫師不得不改道,經由官田系統交流道,再到楠西抵達大埔。回程時已過下午兩點,他會在楠西短暫休息並用餐。他因而研讀相關的臺灣歷史,了解到臺南縣楠西鄉曾是平埔族的聚落,是早期平地原住民的居所,也是中醫醫療資源缺乏的地區,讓他對這片土地有更深的認識與特殊情感。

鄭竹晏醫師問候長者身體狀況,並親手將上人的安心祝福禮送給他們。攝影/姚品妃

一月二十一日凌晨十七分,大埔鄉發生強烈淺層地震,當天正好是週二鄭竹晏醫師去大埔鄉進行居家診療的日子。得知楠西區某些路段封閉受阻,轉由中埔往臺三線的路段小心翼翼前行,一路上經歷落石坍方的險峻路段,讓人提心吊膽,內心掙扎著不想輕言放棄。想起與鄉民約定,也擔心長者身體狀況,他決定將上人的祝福,福慧紅包、福慧粥、靜思語春聯、存錢筒等送到他們手上,希望為鄉民帶來好運和慰藉。

安全抵達大埔鄉後,鄭醫師第一時間造訪一位長期接受居家醫療的阿嬤,阿嬤告訴他,地震時祖先牌位掉落,差點被砸中,厨房的大灶崩壞,物品散落一地。鄭醫師溫柔地提醒阿嬤,未來可能還會有餘震,建議她將牆上的物品先取下,以免掉落造成傷害,並將上人的祝福禮送給阿嬤,讓她安心。

這場地震對鄰近周邊地區造成嚴重影響,特別是臺南市楠西區,居民們出現驚嚇、失眠、頭痛、頭暈等症狀,心理壓力沉重。許多房屋受損,居民對未來感到茫然無助。該地區中醫醫療資源相對匱乏,尤其年長的居民,對外界支援的需求更為迫切。

從大埔鄉居家醫療結束下山後,鄭竹晏醫師跟大林慈院中醫部葉明憲主任提起楠西是否需要義診的建議。一月三十日大年初二晚上,葉明憲主任接收到安置中心民眾期望看中醫的訊息,立刻啟動一月三十一日義診,與黃雅慧醫師先行前往。二月二日的第二波中醫義診,鄭醫師從花東迅速直奔楠西,與莊崇平和詹沂祐兩位中醫住院醫師一同參與。

義診期間,一位阿嬤描述著地震發生時好恐怖,家中牆壁石塊剝落,樓梯斷裂,唯一對外出口鐵門也因變形無法出入,兒子倉皇從樓上逃生下來,兩人合力推開鐵門,將沙發抵住門縫,才得以逃生。事後,她感到肩膀疼痛,鄭醫師細心診療,並安慰她,讓她感受到溫暖與關懷。

另一位阿姨,因為丈夫前陣子過世,不敢睡在大床鋪會思念先生,就睡在沙發上,地震後家中損毀又被安置在收容所,感到孤單與無助。鄭醫師在診療時,特別關心她的心理狀況,鼓勵她堅強面對困境,讓她感受到社會的支持與溫情。

鄭竹晏醫師表示,疫情期間,醫護人員較少參與義診或救災活動。希望未來有更多機會參與服務活動,幫助更多需要的人。

一月三十一日,大林慈院中醫部葉明憲主任帶隊前往臺南市楠西區,為受安置民眾進行義診服務。攝影/陳麗安

春節關懷不停歇

醫療送愛暖相伴

臺南市楠西區芒果農創玫瑰綠柏園安置中心,有上百位民眾因住家受損安置在此。慈濟志工提供熱食、毛毯、福慧床、隔屏等生活物資,並不斷進行關懷與陪伴。

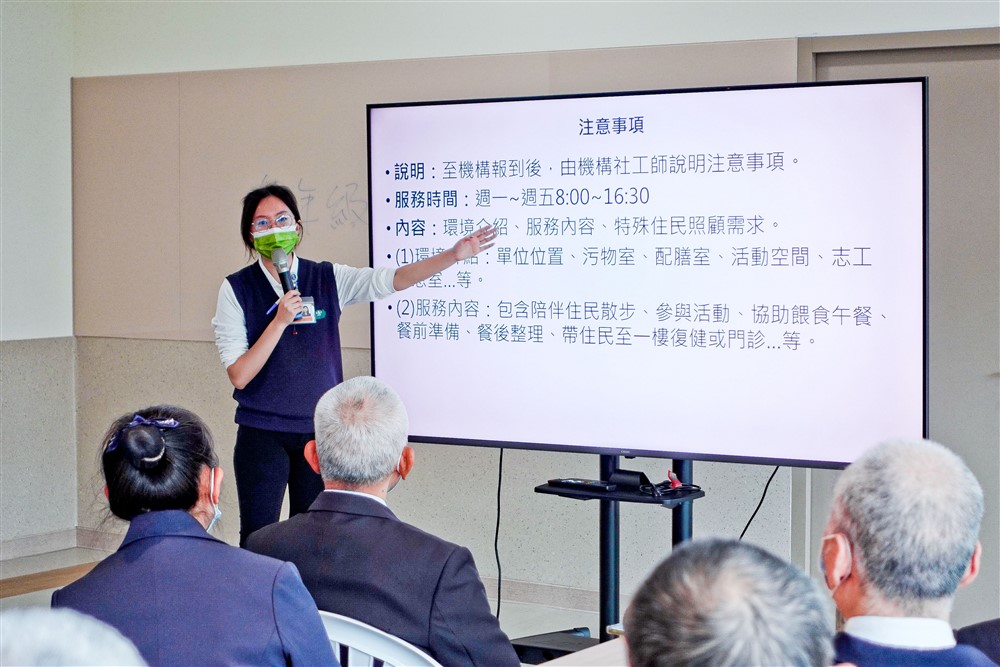

得知安置民眾期盼能看中醫的需求,大林慈濟醫院中醫部在一月三十一日大年初三一大早動員,由中醫部葉明憲主任、黃雅慧醫師,以及陳碧奇護理師等人,迅速準備醫療用品前往現場進行義診。考量到受災民眾可能遭遇心理創傷,更邀約心理師陳可家主任一起前往關懷。

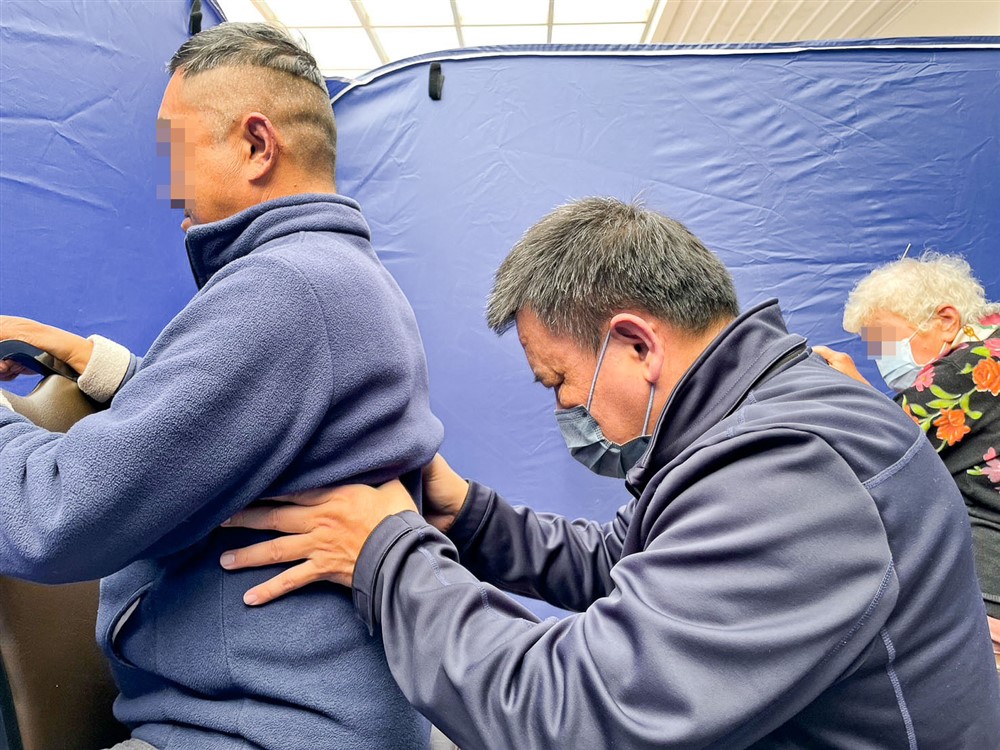

春節本該是闔家團圓、喜氣洋洋的日子,但對於受地震驚嚇的楠西區的鄉親來說,這個年卻多了一分陰影。頻繁餘震,造成許多人心有餘悸,甚至夜不能眠。醫療團隊的到來,為受災民眾帶來醫療與心靈的雙重支持。透過針灸、推拿等中醫療法,為他們緩解身體上的不適,並耐心傾聽居民的心聲,讓他們知道自己並不孤單。

楠西區位於臺南市東北端,屬阿里山餘脈尾陵地帶,北與嘉義縣大埔鄉為界。平時有些鄉親身體有疾病就會到大埔醫療站給葉明憲醫師看診。談起地震時的恐慌,一位阿嬤說她嚇到發抖,口中一直念阿彌陀佛。葉醫師安撫說:「不用怕、不用怕。」立即為她推拿及針灸。有些受災民眾的身體或腿上都出現疼痛壓力,葉醫師親手將民眾腳上的襪子脫下來,幫助他們按壓紓解不適。

葉明憲醫師提及,此次義診看到很多在大林慈院及大埔鄉醫療站看診時,從楠西、玉井過來的病友,感恩地震大家都平安,環境雖異,只要健康好,什麼都好。在地震當天,葉醫師更親自打電話給認識的患者進行關懷。

醫療團隊不只是醫者,更是陪伴者,他們用行動證明醫療不只是治病,更是愛與關懷的傳遞。

黃雅慧醫師表示,針灸治療能有效緩解災民因緊張焦慮引起的痠痛。攝影/陳麗安

中醫治療 為災民安定身心

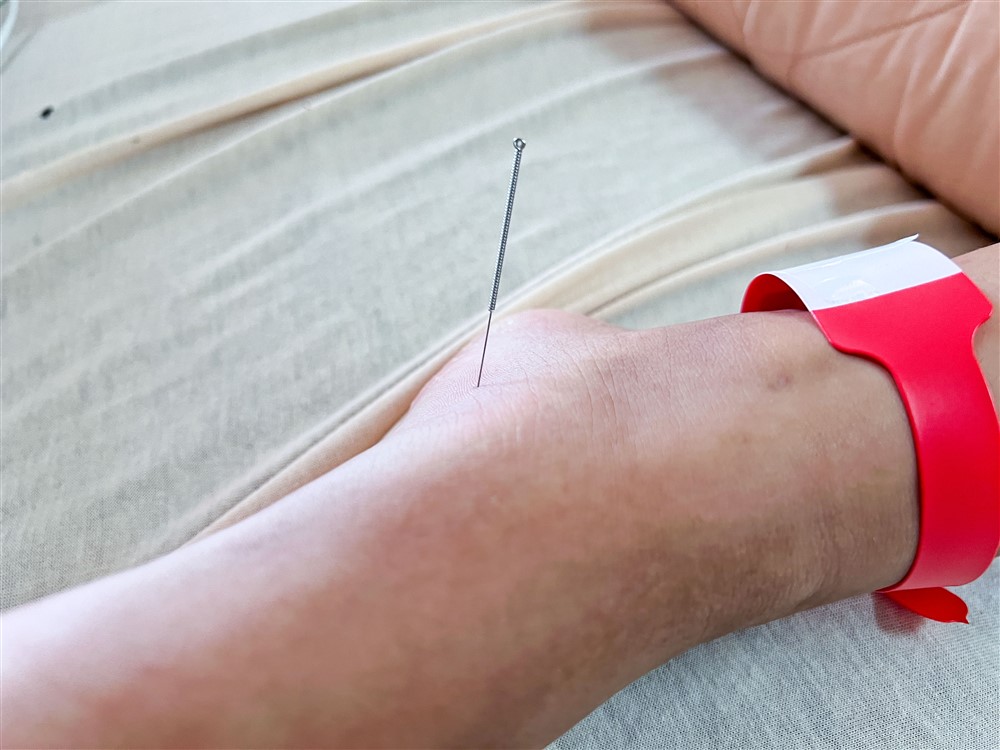

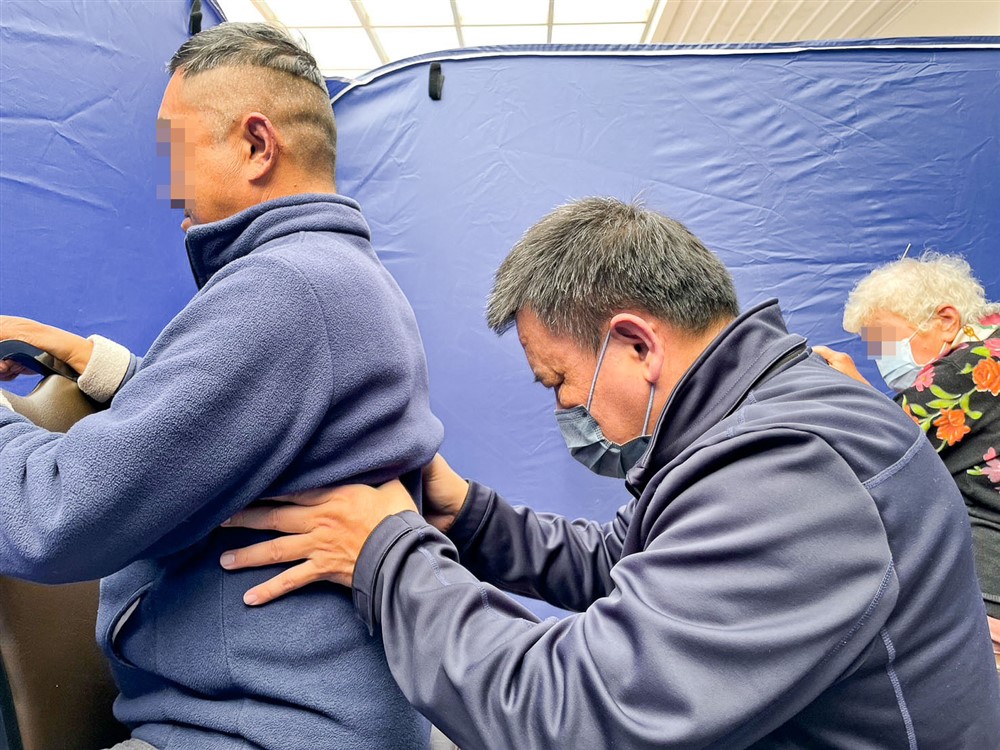

醫療不僅是對病痛的治療,更是一分愛的傳遞。震央在大埔南部,緊連楠西,有民眾住家被震垮,地震當下嚇到用爬得出來,至今雙腿還在發抖。中醫部黃雅慧醫師指出,持續的餘震,許多居民因緊張不安,出現身體上的不適,包括疼痛、頭暈、腰痠背痛、感冒等症狀。中醫提供的針灸和現代技術如雷射針灸,讓許多原本不敢接受針灸的人開始感受到治療的效果,很多病人紛紛表達感謝,讓他們的症狀明顯改善。

由於大埔鄉地震後,嘉南地區餘震不斷,收容所有些地方龜裂,當地官員怕天花板水泥塊剝落,因此先請一些民眾移到戶外,維修後再進入室內,避免意外發生。一位阿姨說:「初二那天氣溫下降又下雨,睡在外面帳篷內很冷,外面的地勢低窪淹水,上廁所及洗澡的地方比較遠,身體無法承受這些折騰,餘震不斷、睡不好,心情既焦慮又緊張,身體開始不舒服、感冒、頭暈、肩膀痠痛、睡不好的症狀。」黃醫師說,像這樣的情形,因為緊張焦慮就容易引起痠痛,經過診療針灸都會改善。

黃雅慧醫師用雷射針灸及筋膜槍協助紓緩肌肉緊繃,效果很好,讓原本不敢針灸的民眾,一直加碼痠痛部位治療。有位三十幾歲的年輕人,長期為慢性鼻炎所苦、有鼻塞、鼻痛、頭暈等症狀,服用西藥多年都未見效,氣溫下降後更加不舒服,想來中醫針灸看看。黃醫師以雷射針灸,針對迎香、鼻通、百會、風池、合谷等相關的穴位,效果顯著。結束後她不斷道謝:「針灸後久年的鼻病,鼻子通暢、鼻痛也好了,真的很神奇!」

春節的燈火在夜裡閃爍,楠西的夜晚也因白袍天使的關懷而變得溫馨。一位長者的好眠、一句來自病人的感恩、一場滿懷慈悲的義診,這些點滴匯聚成溫暖的洪流,撫慰著曾因災難而顫抖的心靈。

走入災區 學到教科書外的知識

嘉義縣大埔鄉地震及隨後不斷的餘震,對臺南市及周邊地區造成不同程度的影響。慈濟基金會在第一時間成立災害應變中心,慈濟志工們深入災區,為受災鄉親送上福慧床、毛毯和熱騰騰的薑母茶,帶來溫暖與關懷。

等到餘震稍歇後,臺南區慈濟志工啟動進行安心家訪,為受災鄉親送上安心祝福禮及上人的慰問信。大林慈院中醫部的莊崇平、洪一哲、黃湘淇三位住院醫師也應邀參與安心家訪活動。醫療團隊、慈濟志工們將祝福禮分配好,隨後深入每條巷弄,挨家挨戶拜訪,為居民送上祝福與關懷,不僅關心居民的生活狀況,還提供心理支持,安撫他們因地震而受驚的心靈。

莊崇平醫師在家訪活動中,發現許多居民的房屋受損嚴重,牆壁出現裂縫、瓷磚脫落,甚至有家庭廚房牆面出現大裂痕,屋頂的裝潢頂棚掉落,導致有人被砸傷。其中一戶人家,廚房頂棚掉落,屋主因驚嚇引發帕金森氏症發作,情緒極度不穩,且行動不便,無法外出求醫。莊醫師感慨如果自己僅在醫院看診,根本無法了解這些受災民眾的困境,唯有親自前往,才能發現並提供幫助。

莊崇平醫師立即施以針灸,選用頭皮針來安神,緩解他的驚慌情緒,同時也穩定帕金森氏症的症狀。莊醫師表示,透過家訪可以親見受苦卻無法求助的家庭,真正幫助到他們。也看見許多居民對祝福禮品表示婉拒,希望能將這些祝福禮給更需要的鄉親,臺灣人真的很有愛心。

有屋內損壞嚴重,水管破裂漏水,家裡斷水的女士,震災後睡眠品質不佳,中醫師洪一哲為她把脈並分享睡眠改善的方法,希望能對她有所幫助。

玉井區玉田里二十年資深鄰長家裡的梁壁,地震後嚴重龜裂損壞,無奈中也只能接受無常地震的不斷侵襲,洪一哲醫師與團隊送上安心祝福禮,並恭讀上人慰問信,將上人對鄉親的關心送給他們,鄰長也感恩上人、精舍師父及慈濟人的祝福。

莊崇平醫師參加安心家訪活動,為受苦卻無法求助的居民提供醫療幫助。攝影/蔡蕙謓

把握良機

見證中醫在災難應變的角色

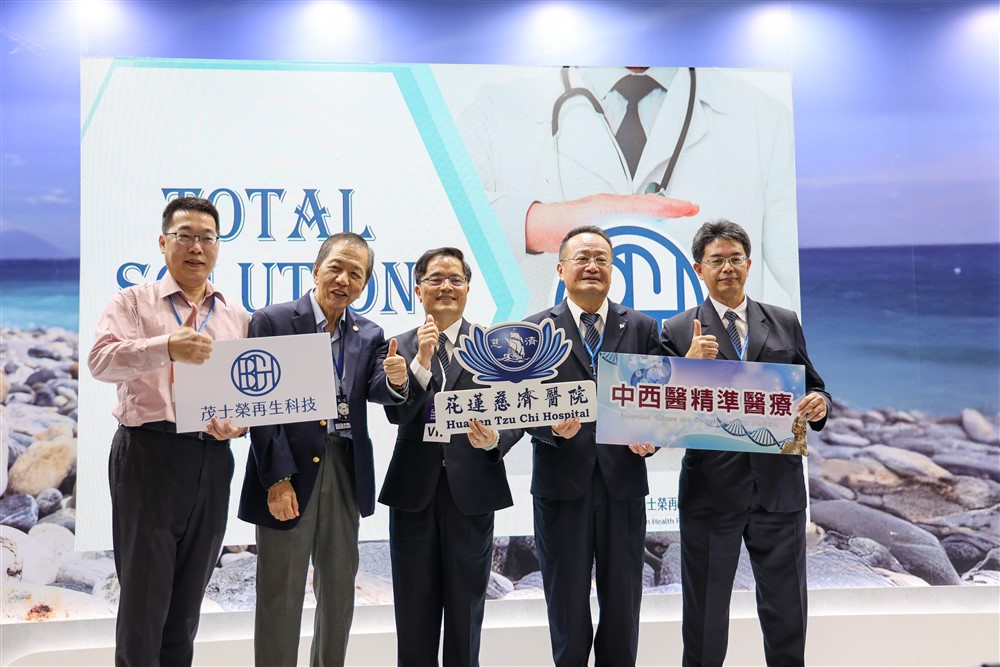

春節期間,中醫部葉明憲主任邀約莊崇平、詹沂祐兩位住院醫師參與二月二日的義診,期望藉此讓後進學習中醫在災害應變。這是兩位住院醫師第一次參與義診活動。二月二日的中醫義診由中醫部家庭醫學科鄭竹晏主任、中醫部住院醫師莊崇平醫師、詹沂祐醫師等人,接棒前往臺南市楠西區進行義診關懷。

莊崇平醫師在義診現場,親眼見證慈濟在災後安置民眾的努力:帳篷、福慧床、毛毯以及生活物資的供應,讓受災居民得到妥善的照顧。慈濟環保帳篷的設置,也保障了災民的隱私,讓他們能夠安心接受艾薰治療。

莊醫師讚歎,過去僅聽說慈濟在災難第一線的表現,這次親自參與,深刻體會到慈濟在短短幾天內,迅速提供各式物資,讓每位居民都得到妥善安置。地震發生的凌晨,慈濟志工在凌晨三點多就趕到楠西活動中心旁的空地,為災民煮薑茶,並準備了五百份午餐。雖然午餐數量不足,但志工們馬上協調,從大林慈濟醫院中央廚房調配粽子三百二十顆、炒米粉三百六十盒,由人文室葉璧禎主任、公傳室同仁及楠西志工蔡馥徽師姊緊急送往楠西區,提供受災民眾用餐。

莊醫師表示,看到有些受災民眾拿撲滿要來捐款,讓他深刻感受到臺灣人的愛心與關懷。做好事的過程中可能會遇到困難,但大家的初衷都是為了協助需要幫助的人,這份付出不求回報,令人感動。

詹沂祐醫師表示,在學校學習中醫時,較少接觸到災害應變或急救的相關課程。因此,他對於中醫師在面對災難事件時能扮演的角色感到好奇,這次義診正是他學習和實踐的良機。他觀察到,儘管經歷了地震的驚嚇,當地民眾仍展現出積極正向的態度,以平常心面對,不願被視為需要救助的人,這種生命的韌性令他深受感動。

在義診過程中,詹醫師為民眾提供針灸和徒手治療,並使用艾粒薰等中醫技術,取得不錯的反饋。他認為,在後續的照護中,中醫師可以發揮更大的作用。如果中西醫能夠共同組建災難應變小組,將能提供更全面的醫療服務,幫助災民早日恢復健康。

大林慈濟醫院醫療團隊與慈濟志工,第一時間走進嘉南地震災區,給予受災民眾身心靈的支持,透過眾人攜手合作,必能度過難關,迎接嶄新的明天。

詹沂祐醫師感恩能幫助災民紓解身體不適,發揮中醫良能。攝影/黃福全