八月二十三日

大林慈濟醫院教學部推動擬真情境訓練已近十年,曾多次參加醫策會擬真情境競賽並獲獎。第一排右六為教學部呂紹睿主任。攝影/張愷杰

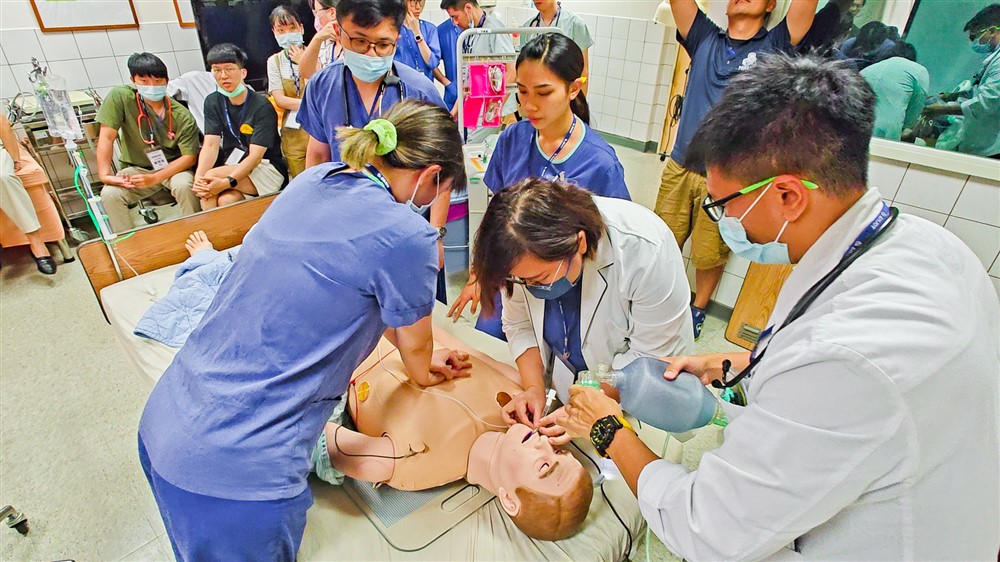

「養兵千日,用在一時。」為推動擬真情境訓練,讓醫療團隊同時學習臨床技能及團隊合作技巧,運用高逼真之情境模擬體驗,讓醫療團隊在實際操作中學習,進而提升病人安全,由慈濟醫療法人醫學教育研究發展小組研議,「佛教慈濟醫療財團法人跨院區擬真情境訓練及競賽」,二○二三年嘉義大林慈濟醫院承辦。經由訓練及競賽,讓各院區團隊提高臨床技能,在彼此切磋標竿學習後,將在醫策會所舉辦的擬真情境訓練主競賽中盡力展現超高醫療品質,奠定醫護臨床技能,持續為民眾守護生命健康。

大林慈濟醫院教學部推動擬真情境訓練已近十年,並參加醫策會舉辦的全臺擬真情境競賽,多次獲獎。教學部呂紹睿主任表示,今年度承辦的「跨院區擬真情境競賽」,依競賽情境題目分為「新人組」、「重症組」及「婦兒組」,藉此組競賽鼓勵受訓中的醫療及護理人員提升跨職類合作及臨床照護能力。「臨床如戰場,戰場上往往瞬息萬變」,藉由情境模擬(Simulation)訓練,以高逼真度(High Fidelity)以及情境的設計,再加上實際的操作流程,讓團隊不只學習到如何處理病人的臨床技能,同時加強學習醫療團隊合作與溝通技巧,優化臨床照護技能並提升醫療品質,讓民眾就醫時相對安心與放心。「醫海無涯,惟獨練習是岸」,唯有不斷重複演練,才能不愧對病人及良心,此外,不論「痛苦或美好」,前人的醫護處置經驗,皆可成為其他醫護的知識及技能,一回生,二回熟,就可孰能生巧,找到「撇步」竅門。擬真情境訓練是最適宜的教學工具。

技術主任黃雪莉指出,「新人組」就是從學校畢業到臨床來工作兩年稱為PGY,「急重症照護組」的組成包括醫師然後住院醫師、總醫師,還有護理人員、專科護理師,都非常踴躍。透過這次演練跟比賽的過程,大幅提升臨床技能,真正回到臨床時,照顧率技能都大提升,其實對民眾是好的。

臺南奇美醫院林中元醫師說,參加的目的是加強「急重症」中心,讓奇美醫院的急診急重症組,成為南部首屈一指的醫療中心。

大林慈濟醫院張愷杰醫師表示,自己是第二次參加課程,在訓練課程中可提升整個醫療團隊在急救時更順暢,團隊急救病人是很重要的。在擬真假人的身上練習,而不是在真人身上處理,相對安全,尤其當自己經驗比較不足時,透過訓練也大大提升醫療團隊經驗,從中學習接變化球,以團隊力量幫助病人,提升自己的自信心與能力,值得參加。

此次的競賽名雖為競賽,但名次實非重點,重點在於參與者獲得進步。這次慈濟醫療法人參與的院區有花蓮、台北、大林等慈院醫護同仁,更有來自三軍總醫院、成功大學附設醫院及奇美醫院的醫護人員組隊參賽。新人組、急重症照護組、產兒組總計十二隊,共六十五人參與競賽。以「臨床為導向」之實作課程,強化醫療團隊勝任多變的醫療環境,成為民眾所信任之專業醫事從業人員。(文/閻廣聖、張菊芬)

擬真情境訓練「新人組」的大林慈院醫護人員,執行病房情境訓練時著重團隊合作。攝影/閻廣聖

大林慈院擬真情境訓練吸引全臺醫事人員組隊參加,圖為三軍總醫院人員病房情境訓練。攝影/閻廣聖