慈濟醫療財團法人在二○一九年先後成立了玉里慈濟居家長照機構及玉里慈濟居家護理所,讓駐守東部偏鄉的玉里慈濟醫院,以有願就有力的精神實踐著長照 2.0,服務花蓮縣南區鄉親。數年來,又見偏鄉長照的需求有增無減,也愈加重視多元化和個別化,在機緣促成下,二○二四年「慈濟醫療財團法人 玉里慈濟醫院社區整合型服務中心 玉里鎮A 單位」成立,玉里慈院A 單位個管團隊秉持著職人專業與小蜜蜂般的行動力,穿梭在一九三縣道,為有需要的案家提供連結照顧與資源的長照服務。

文/洪靜茹 攝影/張汶毓

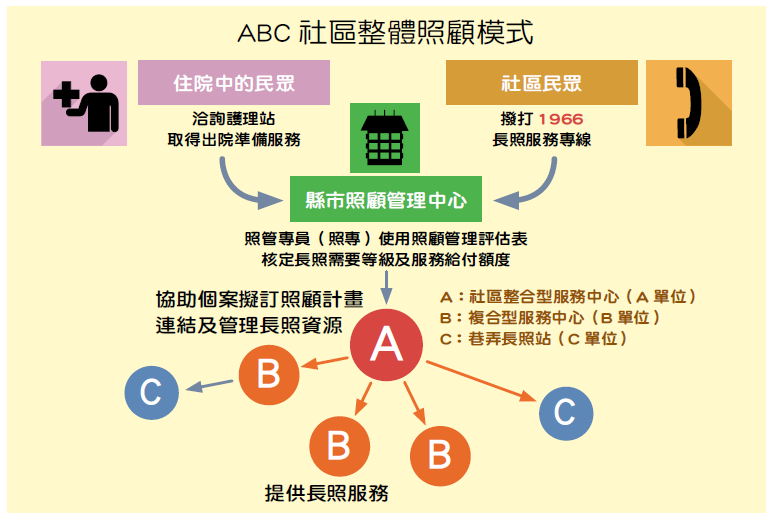

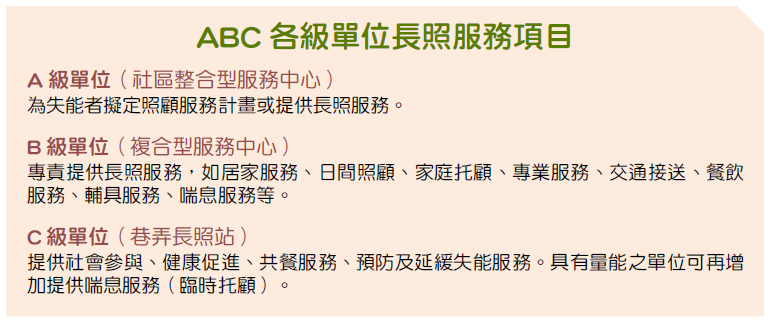

社區整合型服務中心(簡稱A 單位)服務個案的來源,其一是民眾經由撥打「1966」申請長照專線,衛生局接獲後,會先將案件派給各縣市的長期照顧管理中心,由照顧管理專員(簡稱照專)到案家評估失能等級,如若身分符合,就會交給居住地的長照A 單位,由A 個管員到案家評估服務需求,並擬定照顧計畫及連結長照服務。其二是醫院端的出院準備銜接長照服務計畫,由跨專業服務團隊的評估人員針對符合長照服務資格者,於病人出院前三天以照顧管理評估量表執行長照需要等級(CMS) 及照顧問題評估,後續再由長照A 單位個案管理員依據評估等級及給付額度,與個案、家屬或主要照顧者討論擬定照顧計畫,三天時間內送件,經照專審核,協助個案於出院返家七天內取得所需長照服務及資源。其後透過每個月的電訪、每半年一次的家訪,去追蹤和掌握個案的狀況,據以調整服務內容。

社區整合型服務中心A 個案管理專業人員(簡稱A 個管師或A 個管員)主要提供社區裡「個案管理」與「服務轉介」,確保長照需求者獲得適切的照顧,並定期追蹤服務狀況,協助修正照顧計畫。此外,A 單位也肩負社區資源連結的任務,以提升在地長照服務的可近性與整合性,讓長者及身障者都能獲得更完善的照顧支持,可說是推動長照2.0 的靈魂角色。

而玉里地方的A 單位原本由門諾基金會承攬,二○二四年出現人力緊縮難以承載案量,在獲悉衛生局釋出A 個管名額後,玉里慈院護理科郭雅萍主任把握機會提報計畫書申請,歐欣怡個管師接續向衛生局的專責委員報告計畫內容,同年五月審核通過,七月正式上線。歐個管師也成為玉里慈院社區整合型服務中心(A) 單位成立的第一位同仁。

玉里鎮有兩個A 單位後,在衛生局主管的協調下,服務範圍分為玉里鎮和一九三縣道兩大區塊,前者由門諾基金會接手,後者歸玉里慈院主責,分區收案,讓服務不漏接。

玉里鎮的一九三縣道一帶屬阿美族部落分布區,德武、春日、松浦三個里為歐欣怡個管師負責的區域,目前收案一百二十六位;靠南的三個里包含觀音、樂合、東豐則劃分為李恩慈個管師的服務範圍,目前收案一百一十二位。然而部落位處偏遠,交通往返耗時,個案多為獨居或身有病痛的長輩,亦有為數不少的弱勢家庭,需要完善的照顧計畫和連結資源配套,除了每個月都要進行的電訪和記錄之外,還有每六個月一次的家訪,並且要依實際情況撰寫訪視計畫和調整服務內容;中間若有新案進來,也要先和玉里衛生所的照顧管理專員前去共訪。對歐欣怡和李恩慈來說,偏鄉長照個管師的日常,總是駕車不停奔波在各個案家之間,抑或在不斷電訪、家訪中連繫溝通,面對各種變化球機智接招、化解疑難,老實說要承擔這樣的個案量還真不容易。

玉里慈院A 個管單位團隊左起林聖喬、歐欣怡、李恩慈、田曉嵐,以及一路扶持相挺的護理科郭雅萍主任。

為案家搭起長期照護的橋梁

這一天,歐欣怡個管師早早到班,進系統資訊平臺檢視個案服務紀錄後,九點準時出發。今天的任務是訪視五位個案。考量路途遙遠,經驗法則告訴她預先安排好路線、連繫好相關聯絡人,把鄰近的幾位案家集中一次做家訪,比起分別跑好幾趟來得更有效率。跑訪視通常一人作業,但此行有剛到職的新進人員田曉嵐參與實習並兼任司機,讓新人一邊練習認路,一邊也實地了解工作內容。

車行高寮便橋;二○二二年九一八地震毀損的高寮大橋目前還在改建中。高寮大橋被震毀,只能從玉里大橋繞一大圈遠路通行,相當痛苦;後來有了第一代便橋,但「便橋」是暫時性的,下大雨開車在橋上會覺得河水淹上來了,心裡會害怕,每遇颱風天就禁止通行,二○二四年十月底便橋被康芮颱風吹垮了。現在的第二代便橋以鐵板搭建,雖說剛通車,但相對高度夠,也穩固許多。問起A 個管師的角色,歐欣怡笑稱或許是跑案跑久了,常常在「過橋」,覺得自己的工作如同個案與資源之間的橋梁,藉由溝通、連繫、整合,將合適的B、C 單位提供的服務牽成啟用。

更確切來說,長照A 單位的個管師要能夠評估個案狀況到連結相應資源,並且從家屬及個案的角度溝通,充分發揮跨領域團隊整合照顧的功能,等於是讓病人或家屬得到一個了解全局、必要時提供諮詢和對話的單一服務窗口、一個確實的照顧夥伴,讓使用者即時得到化繁為簡、量身客製的長照服務。

交通是花蓮南區鄉親的共同痛點。玉里地方做長照交通接送服務的只有一粒麥子、門諾、廣博、富爾捷四家,單靠著這麼四、五臺車往返醫療院所,每一臺車又只能坐兩三個人,如何滿足每天每位個案要去看診、復健、洗腎等各種就醫行程?因此預約、排隊叫不到車很常發生,不時接到抱怨電話的欣怡愛莫能助。怎麼辦?除非家屬自行接送。沒有車的,或者辦敬老愛心卡搭計程車也是辦法,政府有車資補助,不過自付三成對有些弱勢鄉親來講也是負擔。再者,以一九三縣道上的德武部落來說,有些個案期待能就近去瑞穗的日照中心或是據點,但依提供長照服務的行政區域劃分,德武屬玉里,因此無法提供交通車接駁。曲折蜿蜒的山路,總讓交通車和送餐的服務備受考驗。

A 個管員依每位個案的長照級別與補助額度,進行所需居家服務項目的規畫與調配。圖/玉里慈院提供

B 單位提供的居家服務項目與公定收費標準。目前玉里慈院A 單位合作的居服機構有二十多家,A 個管經了解案家的需求後進行媒合與派案,由居服員到府服務。圖/玉里慈院提供

居家服務到經濟補助

撐住一個家

來到吳家,吳媽媽開門相迎。這位堅強的阿美族婦女,原本獨立照顧她臥床的媽媽吳阿嬤,去年兒子小吳中風後腳無力,失去自理能力,變成她一個人要照顧兩個人。長期勞損下,吳媽媽的身體也出了狀況。第一次進行髖關節手術時,一家三口老中青同時臥床,玉里慈院A 單位及時介入,導入居家服務及基本日常照顧,還有就醫服務,讓她感激不已。

欣怡聆聽吳媽媽描述如何親力親為事親。除居服員每週二、四、六會來為吳阿嬤沐浴外,其他事都由她來做,時間到就翻身、拍背、灌牛奶、換尿布、一天至少抽三次痰等,也確實控制餵水量以避免水腫,還有執行灌食空針反抽,觀察上一餐消化狀況。「吳媽媽照顧得很好欸!想必阿嬤也有體諒您,知道您很辛苦,所以很乖、很配合。」此行欣怡順便把吳阿嬤的用藥一起帶來,說明玉里慈院居家整合照護團隊的楊行樑醫師、葉珈妤居家護理師也會定期來訪,若是吳阿嬤出現吞嚥困難要盡快提出,會請治療師來評估有什麼可以幫忙的地方。另一方面,吳媽媽本身也是病人,欣怡也溫馨提醒有為她申請喘息服務和陪同就醫服務,希望她當用則用,要好好照顧自己。

吳媽媽的腳力大不如前,仍盡心盡力照顧自己臥床的媽媽吳阿嬤。圖為詳細述說老人家的飲食與排泄情況,玉里慈院A 個管師歐欣怡(中)專注聆聽。後方為參與實地見習的新進人員田曉嵐。

指導新進同仁檢視居家服務紀錄本的方式。

吳媽媽的兒子小吳是中風患者,欣怡鼓勵他要為媽媽打起精神做復健。攝影/洪靜茹

吳家是低收戶,經濟上靠著政府提供的包含長照、醫療、生活、殘障等相關補助,日子還過得去,各方面的需要,欣怡會盡量協助。

比較大的變動是,過完農曆年節後,吳媽媽即將要在三月間動第二次的髖關節手術。在手術前,要安排一老一小去長照機構入住一年。因為手術加上復原與復健,前後加起來至少要超過六個月,又不能提重物,需要休養完全再接回來比較保險。喘息服務時數夠的話,她打算還是拿來給吳阿嬤和兒子小吳使用。為女為母,盡孝盡力,令人動容。

欣怡進到房間內問候兒子小吳,勸他要認真做復健運動。中風臥床的小吳是思覺失調症患者,在媽媽督促規律服藥下,病情控制還算穩定。除了使用一週兩次的沐浴服務,也有安排復健課程。操心不完的吳媽媽低聲數落兒子復健不認真、被動,要他在家裡多少拉拉手、抬抬腳,卻整天睡覺。欣怡直呼不行,不運動又愛吃,都要搬不動扶不動他了,怎麼辦?之前才發生過,吳媽媽本要幫忙扶坐起身擦背,怎奈小吳腳無力,整個人滑坐到地板,她又抬不起來,只好找隔壁鄰居求救,幸好遇上來附近工作的另一位居服員,大夥七手八腳好不容易把人抬回床上。「媽媽都沒有放棄,每天認真照顧你,你也要加油,給自己希望,不要變差!好不好?」在欣怡的鼓勵下,愛唱歌的小吳做了幾下拉環、抬腳,證明手腳還有力氣,一邊輕輕哼起歌曲,唱到「阿爸阿媽 我心中的菩薩」,一旁的吳媽媽抿脣微笑。

走出室外,吳媽媽悠悠說起,現在住的這間房子,受弟弟的債務問題牽連,即將被法拍、不能住了,法院來查封前,要把家當搬遷到小兒子的住所,往後有很長一段時間將是三人分居三處,直到她手術後全部安頓好了,才能夠把吳阿嬤和兒子小吳從機構接回來同住。欣怡按捺住驚訝的心情,把地址先記下來,以便日後還要重新評估服務計畫,屆時輔具、無障礙設施可能都需要派上用場。變化球一直來,她能做的,就是幫助吳媽媽撐住這個家。臨別時,握了握吳媽媽的肩膀,一切盡在不言中。

欣怡把握探望個案間的時間縫隙,前往探訪獨居臥床的鄭阿嬤。攝影/洪靜茹

三位居服員輪早中晚班照顧鄭阿嬤,並且透過掛在牆上契約袋中的訪視紀錄本交接傳遞訊息。攝影/洪靜茹

深入部落 接住獨老

驅車前往探望鄭阿嬤。每次來到能雅部落,只要時間許可,欣怡都會去探望獨居臥床的老人家。一個人在家會發生什麼事很難說,多一雙眼睛在不同的時間點去注意看看有沒有什麼狀況總是比較妥當。

部落裡每個巷尾街角看來都很像,認路著實是考驗眼力的必備技能之一。「阿嬤,我歐小姐啦,來看您囉!」出聲後隨即推門入內。空蕩蕩的客廳僅擺放一張病床,鄭阿嬤躺臥其上,欣怡用不甚輪轉的阿美族語問候。

這一年來,白天時段居服員輪早中晚三班來照顧她,三人合作已然建立默契,每日每班行程如實記載在服務紀錄本裡交接傳遞。夏天時,早班的會幫忙打開冷氣;中班的會調控溫度;晚班的會記得關上冷氣、打開電扇,不讓阿嬤過夜受涼。厝邊鄰里都知道鄭家只剩孤兒老母的處境,固定進出的就是熟悉的歐小姐和居服員。在北部打拚的兒子鄭叔叔,很感謝有A單位的照應,「接住」他的母親,不然他實在一籌莫展。雖然也曾打算不如送機構較安心,不過意識清楚的老人家堅持要留在家中哪兒都不去,只得作罷。經過多次往來溝通,總算建立出可行且三方相安的照顧模式。

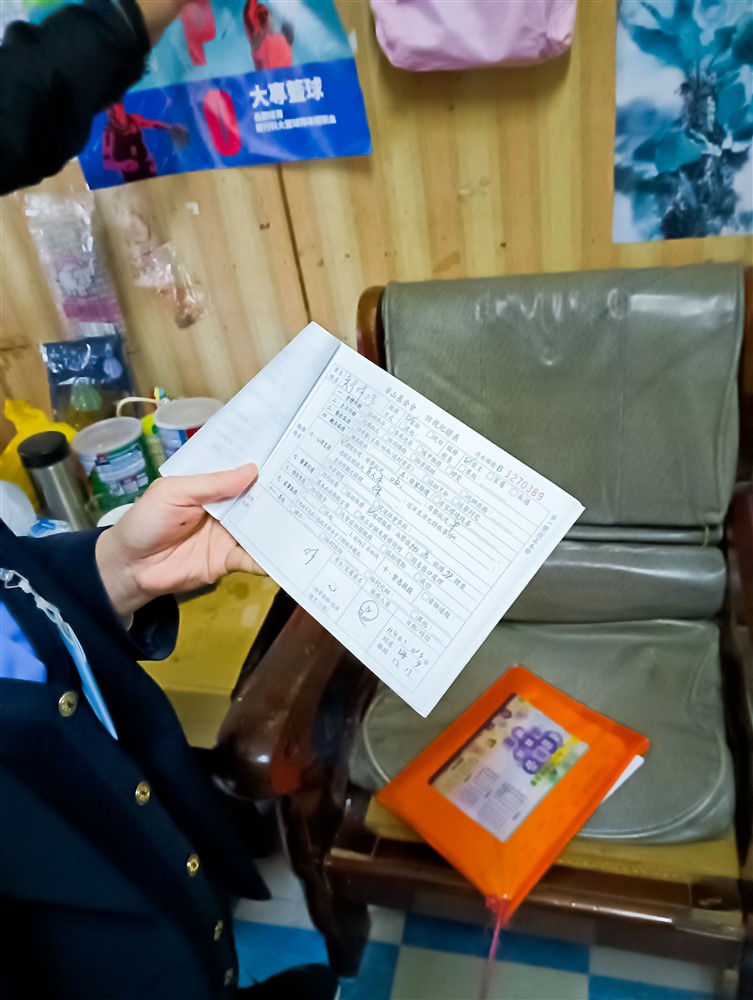

欣怡端詳服務紀錄本時,也會查看地方上的居家失能個案家庭醫師是否有留下醫療建議,同時在長照系統平臺上對照意見書的內容,可據此協助提供像是吞嚥上、傷口處理、輔具等資源的轉介和連結,以及判斷是否有需要做相關的照顧計畫調整。是以紙本和系統資料的整合和解讀也是她訪視時的重點工作項目之一。

阿嬤退化得很快,眼珠還能動一動,近來說話已經有氣無力了。跑訪視之間的空檔,欣怡盡可能過來,聊幾句、握握手也好,不然就是趁居服員進班服務時,透過視訊通聯,看看她,關心阿嬤的近況。雖然有紀錄本,還是要眼見為憑、要實地訪查,了解個案的身心情況,看居服員所做的服務內容是否一致。

「部落裡超多都是獨居長者,家人都在上班或外地⋯⋯」欣怡有時候比家屬更了解長輩的狀況,接觸過形形色色的家屬,多半有禮客氣,但不聞不問或緊迫盯人的也有。如何建立信任關係,取得共識,讓家屬成為助力而不是阻力,想必對所有的A 個管師都是挑戰,足見溝通能力的重要性。

個管師家訪時也會參照不同機構的訪視紀錄表,了解服務內容。攝影/洪靜茹

關心陳阿公是否有想增加或調整的居家服務項目。

與前來備餐的居服員了解阿公的口味和飲食習慣。

面面俱到 訪視促進三方對話

轉往春日部落。「阿公,要穿多一點,這麼瘦,會被風吹走吶!」陳阿公半年前動完刀出院,虛弱到只能躺臥,現在已經能站能走,還可以騎上摩托車去瑞穗吹吹風。他原是北漂的模板工人,工作應酬飲酒喝到肝、腎都出問題,住院很長一段時間,兒子欲送父親回鄉養病,經連繫地方照專,接洽上玉里慈濟A 單位。

欣怡關心阿公的日常作息,問起何不去社區找老友走動走動?阿公坦白:「怕被一直邀去喝酒,家裡比較安全。」看來大病一場有學到教訓,現在落實遠離酒精很徹底。

身體恢復得還不錯,比較講不聽的是,阿公已經大半年沒有回診領藥了,交通車接送就醫服務只有使用過一次。直說自家位址太難找、路太小,交通車開不進來,不如自己慢慢騎車到玉里榮民醫院看診,還可以順便去採買。天冷吹風容易受涼,欣怡勸他,既然申請了代購代領或代送服務,想買什麼用品都可以交辦給居服員郝小姐,而且「交通車每天在這裡跑,更小條的路都去過,沒有找不到的地方啦!」要他記得提早電話預約就行。身體好不容易才養好一些,自行停藥停診太冒險。面對像陳阿公一樣不太敢搭交通車的個案,欣怡每週也會持續以電話追蹤就醫事宜。

來到後方廚房,每天中午來煮食的郝小姐已經在快手快腳備餐,在沒有裝設排油煙機的空間,僅就著小小的對外窗簡單烹調原型食物。「阿公食量不大,通常會多煮一些飯菜,讓他晚上自行熱來吃。」兩人也稍微交換了對口味濃淡的想法。欣怡喜歡挑選居服員出現的時段一同進到案家訪視,一方面了解服務內容作業實況,若有需要釐清的地方也可以同時進行三方溝通。

中午回到醫院,速速用完午餐,接了幾通電話處理個案和B 單位的連繫事務,雖是午休時間,其實也在忙碌。下午一點半,歐欣怡帶著田曉嵐再繼續出發前往松浦部落進行面訪行程。

為阿公解難排憂 使命必達

來到潘阿公家,重聽的阿公把服務單聽成「印章」,問有沒有吃藥,他聽成煮菜,雞同鴨講的對話,讓欣怡哭笑不得,只好湊近耳邊大聲重複講話。說著說著,老是把「可憐哪!」掛嘴上的阿公,思緒又飄到過去,悲懷起坎坷身世,少小就為人種莊稼養家活口,做工受傷不敢說,父母要求身為長子的他扛起家庭責任因而終身未婚,弟弟妹妹成家後卻各自疏遠,晚年又病痛纏身⋯⋯欣怡靜靜的聽阿公訴說一生的苦與愁。

幾個月前潘阿公腳疾開刀治療時,經醫院照會到A 單位,以協助出院後銜接上居家服務,並進一步導入復能治療專業服務(C 碼)。怎奈好不容易請來治療師專程到宅指導做復健,阿公卻因為彼此不夠熟識而拒絕,堅持不放棄的欣怡和照專、居服員一起使出溫情攻勢積極介入,不僅留住原本灰心求去的復健老師,也說服阿公聽話認真學、日日按表操課做運動,一個月左右就從不能走到可使用四腳拐走動,接著再換成單拐,實現他自行走路和洗澡的願望!進步之大,讓這個臨時成軍的微型長照跨單位整合服務小隊振奮不已。

不久前的康芮颱風,讓潘阿公棲身的鐵皮屋漏水又漏電,險些釀成火災,屋頂和牆一度被吹垮,後來在地方善心團體的合力資助下、加上老家協會為他更換熱水器以及鐵皮屋頂修繕,才勉強維持住居家安全。

潘阿公獨居在半山腰的小小鐵皮屋中,腳傷未癒,又受低收戶資格被取消、影響補助而苦惱。攝影/洪靜茹

熱心的陳鄰長來與欣怡討論如何協助潘阿公。攝影/洪靜茹

解燃眉之危 化零為整

此行來探望阿公,還有一個難題待解,就是阿公的低收入戶資格,可能有作業流程相關的問題而被取消,無法獲得相關補助。若要繼續使用現有的服務項目,只能以一般戶的標準支付自付額度。減少服務項目和次數或許是一個緩衝辦法,不過阿公現在無法久站、視力下降、行動遲緩,飲食起居都需要照顧,明明自理能力不足,但老人家礙於經濟困難直呼服務項目都可以退掉,著實令人不捨!

當地鄰長陳大哥很有愛心,一直以來都是潘阿公的聯絡人,一手代勞低收補助、長照服務的申請,今天也特地過來一趟和欣怡商談。他連日來想方設法帶著阿公跑遍各個公部門一一詢問、說明、補件,只是現在重新跑件審查,不知能不能通過,而阿公現在身無分文,連每天要用到的尿褲都買不起;況且就算鎮公所提供實物銀行濟助,阿公也無法自行去領取,自己也要赴外地工作難以代勞,如何是好?

燒腦助人 悲憫心腸

訓練有素的欣怡邊聽邊在腦海中統整問題、盤點資源,研擬解決方案,心裡有個譜後,首先慎重感謝鄰長陳大哥的義助和暖舉,讓她可以及早準備應變,接著說明她將先尋求社會局、慈濟基金會等單位的急難救助支援,並且洽詢華山或愛心協會等團體協助生活物資的運送,同時也會為潘阿公重新調整服務內容,像是取消協助如廁換尿布,將送餐改成備餐等,調配額度,在這段過渡時期盡可能讓潘阿公得到適切的照顧和安頓。

因著先前幾番波折不免感到洩氣的陳鄰長,這時舒展了眉頭,露出了釋懷的笑容,連聲感謝欣怡的幫忙。他說父母和潘阿公是舊識,年輕時一起工作過,爸媽雖然都過世了,上一代留下的情誼仍在,惜情的他依然盡心善待長輩。想到自家還有一些米和耐放蔬菜,可以送過來給潘阿公當儲糧。

欣怡珍惜每一雙伸援的手,從事助人工作從來不是一個人的功勞,而是集眾人之力的成全,鼓舞著她莫負每一分善意和心意。

病情變化說不準

醫療端即時介入

道別後把握時間趕往另一位松浦部落居民張阿嬤家。張阿嬤是重度失智病人,同住的兒子日常與酒精為伍,對於媽媽的情況和居服員的服務內容老是答非所問,而住在鄰近不遠處、經營原民傳統服飾工作坊的女兒才是主要聯絡人。抗拒就醫的張阿嬤,目前由玉里慈院的居家醫療團隊定期前來為她看診、開藥,加上居家護理服務,皆為基於個案健康需求而建立的醫療端連結和配套。

玉里慈院A 單位的另一個優勢,就是更易於取得醫療端的支持,和社區服務形成互助連結。正如自醫院接洽到個案,可為之提供出院後銜接長照的服務;待出院後,若是個案受到其他影響健康的因素下,身體出現警訊,也能及時經由照會,再帶回到醫院照顧或接軌醫藥上的支援。

檢視紀錄本時,欣怡發現備餐、清潔身體的次數等項目填寫不夠切實,直接電聯詢問確認。不久,下一班的居服員來了,一邊執行基本日常照顧,一邊向欣怡提報最近阿嬤的皮膚有起水泡的狀況。湊近一看,阿嬤的腋下、背部都有面積不小的水泡,一破皮就滲到床單上,以人工皮覆蓋也沒有用。為了不讓她抓癢抓傷,也使用了防抓套和約束帶。

欣怡一看不妙,馬上拍照傳給葉珈妤居家護理師。其實珈妤上週隨隊來訪時,還沒有那麼嚴重,隔沒兩天竟惡化得那麼快。水泡有感染的風險,居服員也無法做消毒或照護傷口。欣怡想,阿嬤身上的水泡會不會是免疫力或營養低下造成的,而非外部感染?決定加做自體免疫檢測抽血檢查,若有感染,再請醫師協助開立抗生素。電話另一頭的珈妤也約好明早就來處理,以免細菌孳生或擴大感染。長輩的傷口如果改善不好,營養又不均衡,感染沒有控制下來的話,引發敗血症可不得了!

正常程序來說,居服員一發現張阿嬤身上的水泡擴大時,應馬上回報居家督導,居家督導第一時間照會A 個管以加速處置。換言之,居服員雖不提供醫療及護理行為,但發現不對勁有責任及時通報,這方面欣怡也會特別注重、要求,希望居服員能夠保持警覺心、加強專業意識。

由此也可見家訪的必要性,實地了解居服員在服務當中有沒有遇到什麼問題、有沒有如實執行,還有個案的照顧狀況、身心是否有變化等等。狀況多的時候,欣怡就忍不住伸出偵探的觸角,守在現場查找線索弄明白、檢視不足之處,非得梳理出頭緒才甘願。不然的話,實在也放心不下。

進一步思及,現行一週換一次藥的模式之後可能不敷使用,張阿嬤的傷口照護需要每週至少兩到三次,若家屬端無法給予支持的話,她還是會提出轉介機構照顧的建議。今天原本約好要過來一趟的女兒,忙到聯絡不上;而兒子又不靠譜,欣怡決定優先安排張阿嬤的傷口照護事宜,回頭再與女兒討論服務上的調整方向。

居服員反映張阿嬤身上的水泡有擴大跡象,欣怡見狀即拍照傳給居家護理師聯繫處理。攝影/洪靜茹

在地化宣導 用心推展接地氣

回程路上,欣怡為新進同仁田曉嵐做經驗整理。大方開朗的曉嵐是玉里在地人,擔任過門諾日照、文健站(文化健康站,原住民部落的照顧據點)的居服員,有社區服務經驗,與案家互動上不需要擔心;欣怡觀察她認真學習,也會主動提問,之後外訪次數多一點應可穩健上手,或許在寫計畫和行政事務端需要花時間熟悉,相信多加引導即熟能生巧。

兩人也對於製作推廣A 單位服務的宣導品討論起來。他們想到把洗澡、備餐、餵食等各種服務圖像化,跟著玉里慈院健康促進團隊走入社區做衛教宣導,讓更多部落村民知道使用長照服務上的正確觀念和知識。此外,有感許多個案多是重聽的阿公阿嬤,湊近大聲講話搞不好還是聽不太到,需要使用一些輔具,這時最常出現在診間的聽診器就是現成好用又便宜的溝通利器,訪視時A 個管多會帶上以備不時之需。今年單位將再添購要價不斐的手持式輔聽器「聽六」,以幫助和服務聽力上面有困難的長輩。

聊著聊著,同屬賽德克族的兩人也相約好,要和另一位已取得排灣族語中級認證的A 個管同仁李恩慈,三人一起去考阿美族語初階認證,以便與個案、家屬溝通上更順暢。

夜幕低垂,偏鄉長照A 個管的一天未完待續,欣怡伸個懶腰,回去還要沉澱整理一番,為個案調整服務計畫、媒合相應資源,研擬最適解決方案。或許計畫永遠趕不上變化,但是只要能夠幫助個案改善健康問題、提升生活品質,讓家屬和主要照顧者省心,所有的付出都將進化為專業能力和助人能量,讓她與團隊能夠充飽電,持續發光發熱,為需要長照服務的家庭,打造全方位且整合性的跨領域照顧。