七月二十七日

簡瑞騰副院長前往災民家中往診,為背痛的長者檢查身體並開藥緩解疼痛。攝影/黃小娟

嘉義縣衛生局副局長林裕珍(左四)感恩藉由醫療義診,讓受災鄉親的健康問題獲得解決。左五為林名男副院長。攝影/張菊芬

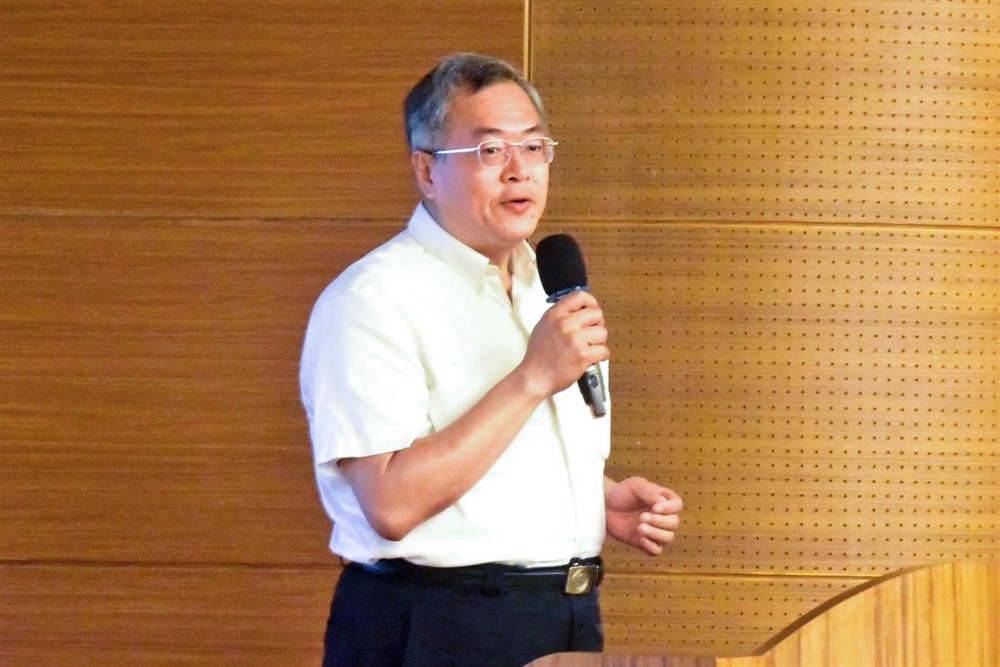

凱米颱風帶來嚴重災情,中南部不少地區飽受淹水之苦,七月二十七日颱風遠颺,天氣終於轉晴,嘉義大林慈濟醫院由副院長簡瑞騰、林名男及內科部主任曾志偉等三十六位醫護、行政與志工,兵分三路,前往水上、大林、溪口等地設站義診,一個上午總計為七十三位民眾完成看診,多數是痠痛、皮膚或是慢性病等問題,為泡水三天又忙於整理家園無暇就醫的民眾及時緩解不適。

大林慈濟醫院副院長、同時也是斗六慈濟醫院院長簡瑞騰與住院醫師張愷杰及醫療團隊,前往溪口鄉柴林村,由於原訂要做為義診場地的活動中心仍積水且滿地泥濘,因此臨時將義診地點改至附近的福玄宮廟埕,透過村內廣播通知村民前來看診。

第一位前來就醫的高女士,有氣喘等慢性病,此次因大水淹入家中,無力清理,想要尋求協助,簡瑞騰副院長詳細詢問狀況,並請護理人員幫她處理手上擦傷的傷口,隨後在當地志工陪同下前往高女士家中查看。老舊平房內堆滿雜物,且因淹水已泡濕損壞,因此與人文室主任葉璧禎承諾會動員志工、同仁前來協助打掃,為其解除困境,改善生活環境,身體也能更健康。

另一位王阿嬤,看診時告知先生這幾天在家中因背痛無法起身,簡副院長在志工陪同下往診,檢查後先為他開藥緩解疼痛。嘉義縣議員江志明正好到溪口關懷垃圾清運等問題,因連續數日至災區涉水關懷,腳背被雨鞋磨破皮,只有自己簡單處理,剛好藉此機會請醫護人員幫忙消毒上藥,護理人員貼心以紗布保護傷口,以免磨擦惡化。

簡瑞騰副院長指出,「這次水災,我們醫院能在最快的時間內提供醫療服務,相信對於鄉親及災民都能提供及時、有效、便利的服務。」

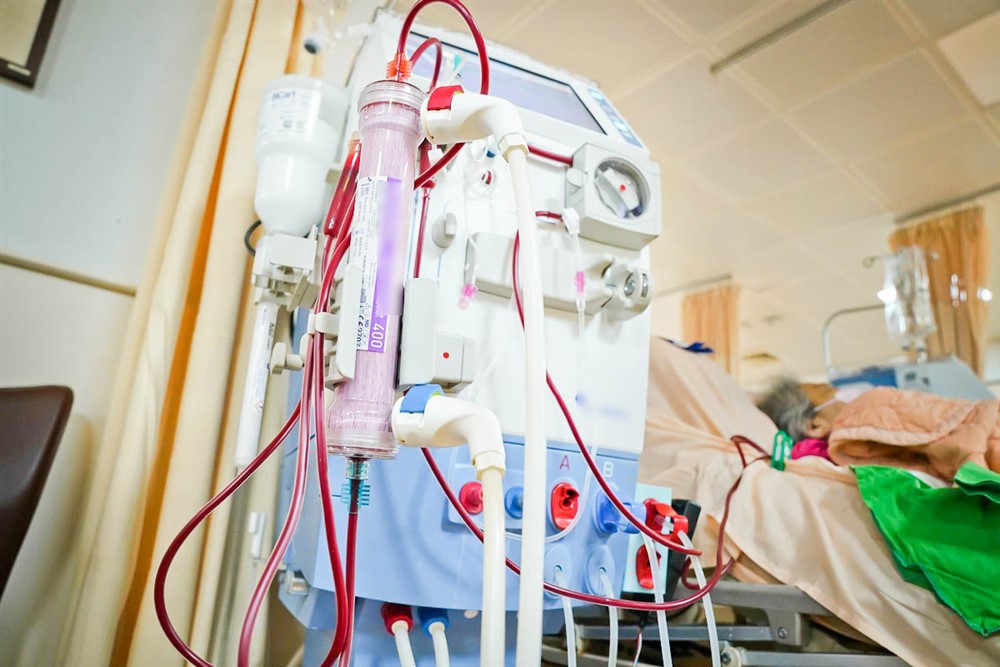

張女士是第一位到水上鄉公所成立的臨時避難所避難的民眾,凱米颱風造成她家園全部滅頂,至今仍不能回家,由於心理壓力徬徨,加上風雨增大,身體出現不適狀況,第一時間就打電話給慈濟志工,正好大林慈院林名男副院長與王晟宇醫師帶領醫療團隊到水上鄉公所義診,治療她感冒的問題,志工也關心家園打掃的後續狀況,讓她備感溫馨。

林名男副院長表示,水上鄉的居民碰到的大部分是清理家園時不小心產生一些傷口,還有因為風災引起感冒發燒,以及痠痛的問題,大家一起努力,趕快搶通交通,讓大家生活恢復正常,很高興有機會能為鄉親盡一點力,希望大家都平安。

大林慈院內科部主任曾志偉與心臟外科呂佩潔醫師等醫療團隊至大林鎮西結里活動中心義診。西結里社區理事長蘇百希因社區淹大水,幫忙里長撤離災民、勘災,穿著雨鞋不斷奔波,造成雙腳紅腫還有傷口,因忙碌沒空就醫,直到上午聽到廣播有大林慈院義診,前來讓醫護人員檢查傷口,經過包紮後比較不痛了,他很感謝大林慈院對社區民眾的照顧。

嘉義縣衛生局副局長林裕珍表示,凱米颱風造成嘉義縣多處發生積水情形,很多民眾無法出來就醫,也因長期泡在水中,可能有飲食或健康上的問題,因此動員四家醫院進行義診,大林慈濟醫院認養三個鄉鎮,很感恩藉由義診,讓鄉親的健康問題獲得解決。(文/黃小娟、張菊芬、張小娟)

內科部曾志偉主任帶領(左二)醫療團隊在大林西結里活動中心為災民看診。攝影/張小娟