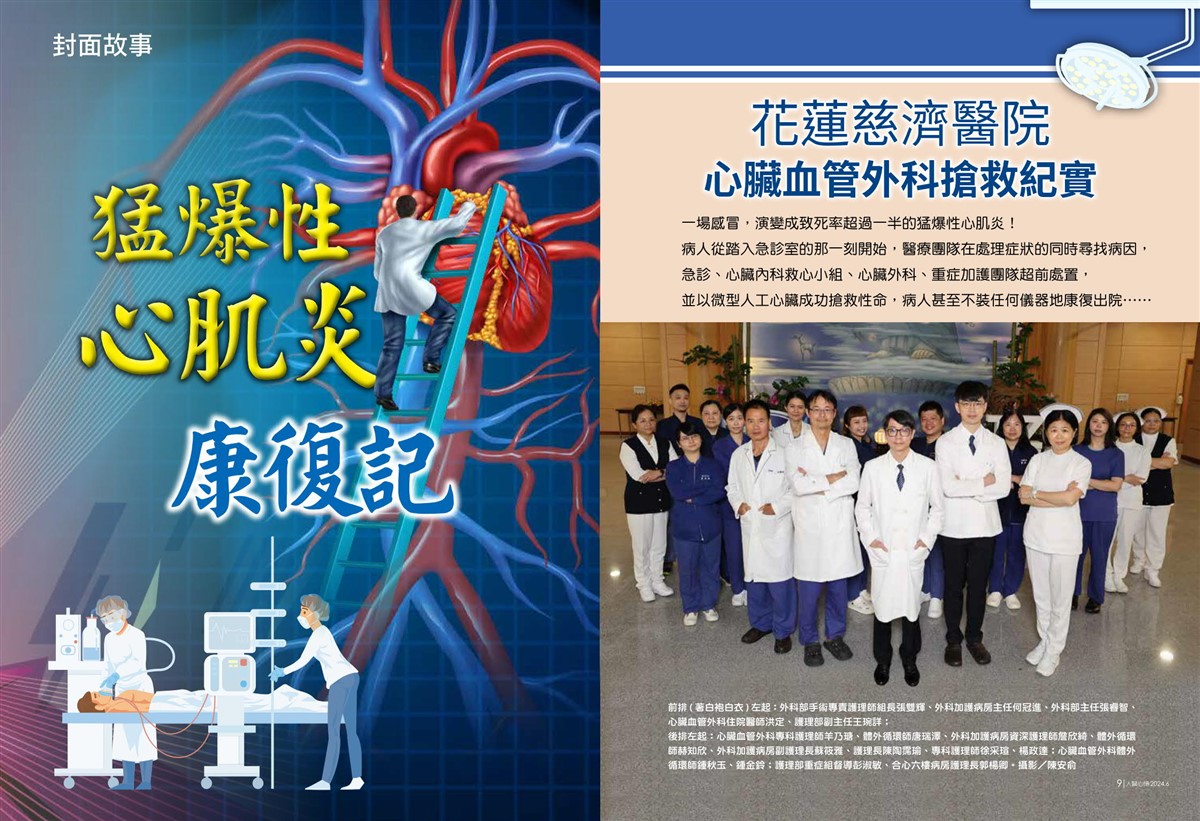

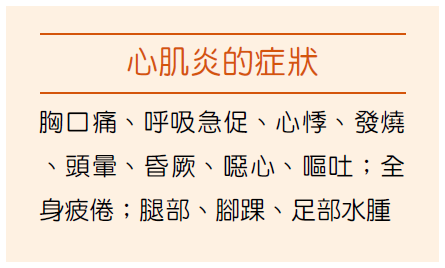

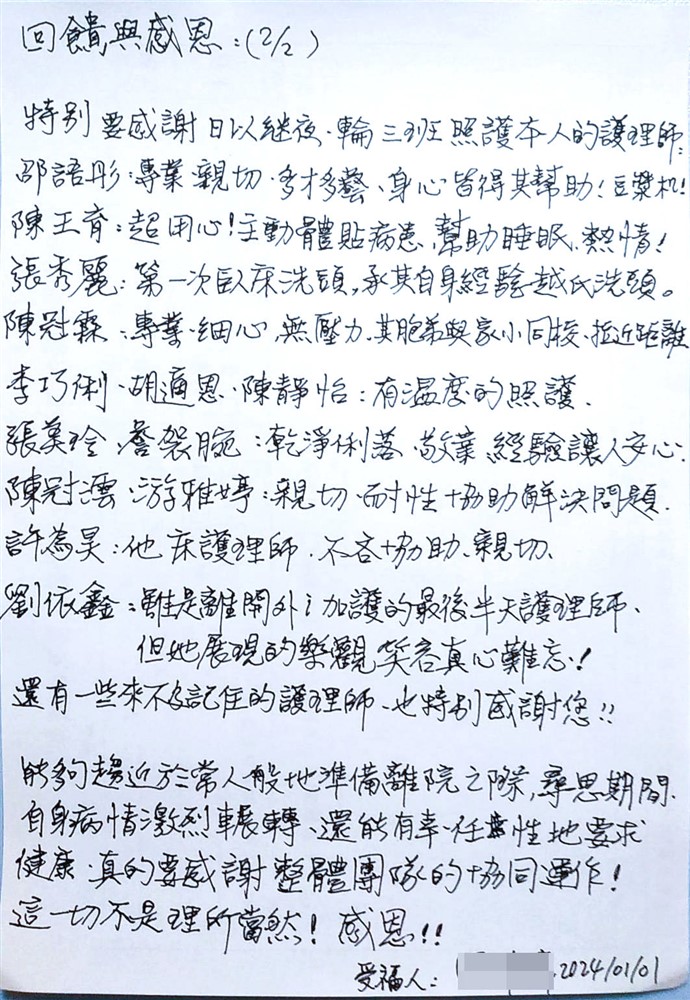

一場感冒,演變成致死率超過一半的猛爆性心肌炎!

病人從踏入急診室的那一刻開始,醫療團隊在處理症狀的同時尋找病因,

急診、心臟內科救心小組、心臟外科、重症加護團隊超前處置,

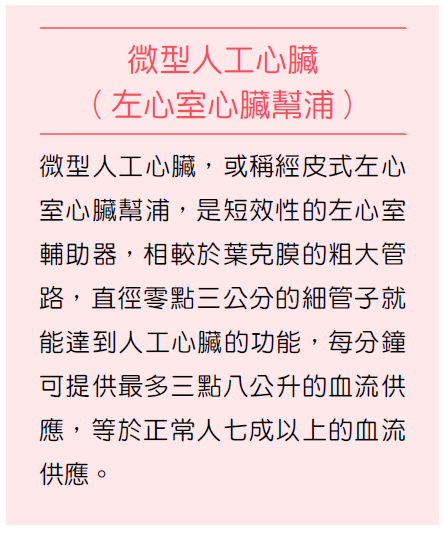

並以微型人工心臟成功搶救性命,病人甚至不裝任何儀器地康復出院……

文、攝影/黃秋惠

二○二四年四月三日星期三早上七點五十八分發生芮氏規模七點二的地震,讓花蓮人飽受驚嚇,五十出頭的周先生在十二樓工作,被震得離地再落下,心想好不容易被花蓮慈院救回來的命要在這一刻交代了!幸好趁著餘震停下的空檔,趕緊下到一樓戶外避難。隔了一星期,四月九日星期二,周先生從主治醫師的口中聽到他從心臟外科門診「畢業」的好消息,醫師開心地跟他約定半年後再見。

一場生死交關的感冒

時間回推到二○ 二三年十一月,二十七日星期一上午,周先生(化名小周)去花蓮市區的診所看病,告知醫生他低燒了一星期,昨天嘔吐一次,症狀很像曾經得過的A 型流感或是新冠肺炎,但是他用新冠試劑做快篩怎麼做都是陰性。醫生說:「應該不是A 型流感,因為A 流感會高燒不退。」於是開立鎮痛解熱及止吐的藥,也提醒如果還是無效可能要去大醫院進一步檢查。

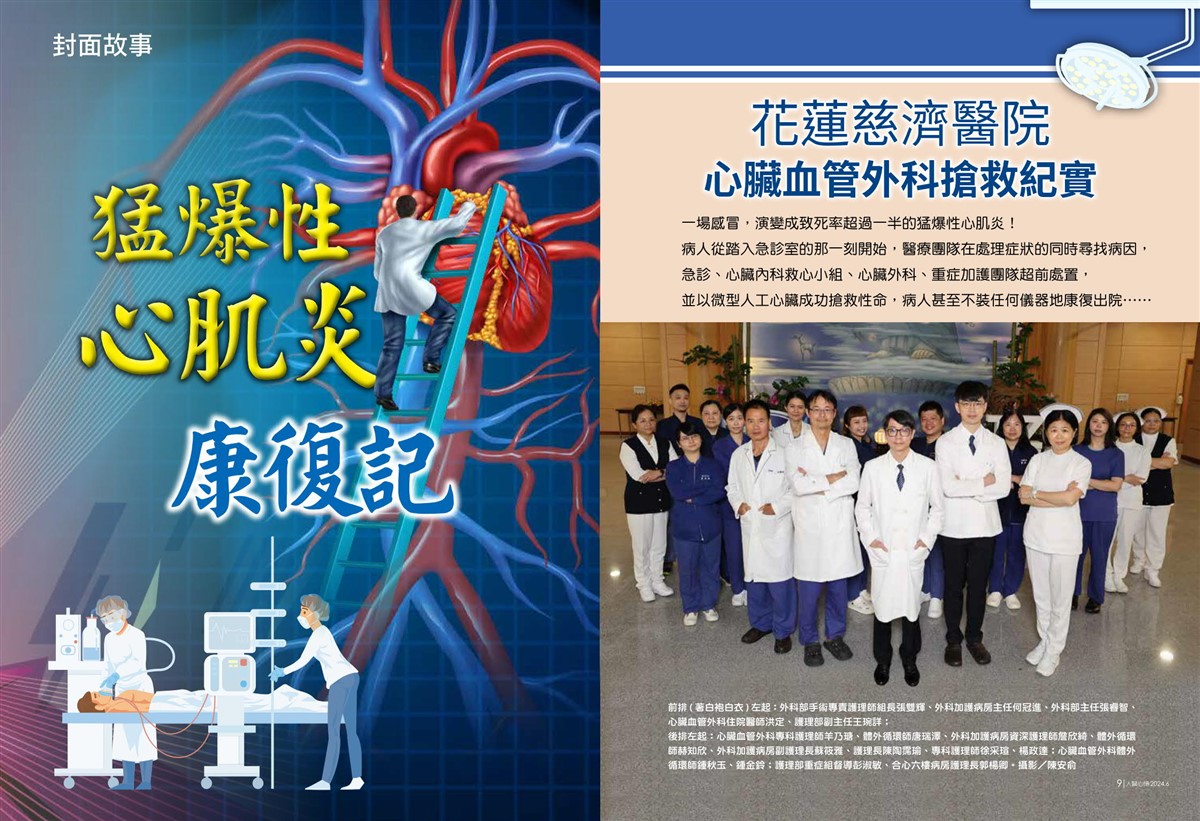

害怕住院的小周想堅持一下,能不去大醫院就不去,但按時吃了三回診所開的藥,狀況還是沒有改善,覺得自己更加虛弱了。隔一天二十八日早上八點十八分,周太太載著奄奄一息、渾身沒有力氣的小周來到花蓮慈濟醫院急診室,虛弱的小周還是堅持要自己下車走到急診門口。醫院遵行當時新冠肺炎(COVID-19) 防疫篩檢的規定,檢傷區向外拉到急診室門口的入口處,如果有發燒或疑似新冠確診者就能立刻處理。「三十七點四。」負責檢傷的急診護理師量了小周的額溫,輕微發燒,接著量血壓並詢問病史,同時請周太太先去裡面急診大廳座位區等候。周太太坐在長凳上等了幾分鐘後,竟然看見自己的先生坐著輪椅被護理師推著從眼前經過,然後送入「急救區」,周太太還來不及反應,急救區的電動門隨即關上。

周太太焦急的在門外等了約莫半個小時,小周被推出急救區,安排在急診室接受治療,小周右手食指接著「血氧偵測儀」,左手手臂打上針管接著點滴,藥物順著點滴進入體內,床頭上方架著一臺監測生理數值的螢幕,護理師定時過來看一下數值。由於小周一直喊冷,尤其是下半身,急診護理師貼心地幫他架起了烤燈。急診賴佩芳醫師先開藥處理他發燒的症狀,同時一邊開立相關檢查,希望盡快找出發燒的原因。

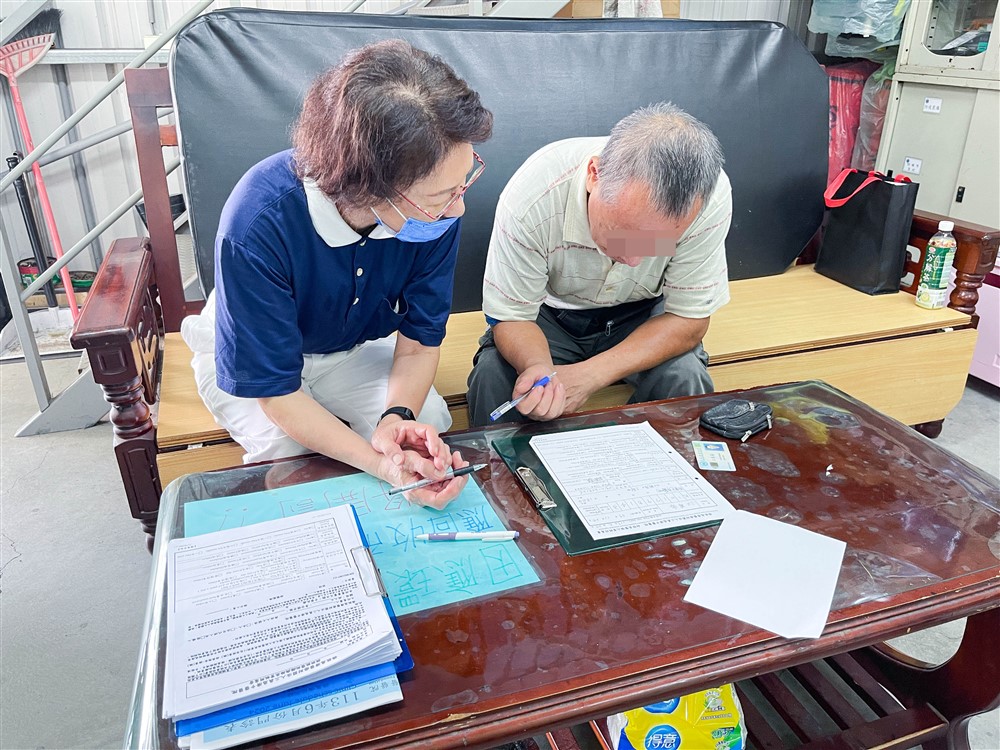

進到花蓮慈濟醫院急診室,經檢傷分類需緊急處理,先進「急救室」裝上監測儀器及點滴輸藥,再送出到一般觀察區。

急診十八小時追查敗血元凶

上午十一點五十七分,小周由傳送人員推到急診的電腦斷層檢查室,腹部的電腦斷層掃描結果出來,顯示檢查結果異常。賴佩芳醫師指出,在肝的部位有些不正常的陰影,「會不會是這個地方有問題造成持續的低燒及敗血症?不過這也可能是顯影劑導致電腦斷層結果的偏差。」為求審慎,賴醫師再安排腹部超音波檢查,下午兩點半,傳送人員再送小周到二樓的內科消化功能檢查室,由肝膽腸胃科劉作財醫師一邊檢查一邊說明,腹腔的肝、膽囊等臟器都很正常沒有問題。這個檢查結果導致急診賴佩芳醫師原已安排小周轉到內科病房的安排,又有變數。

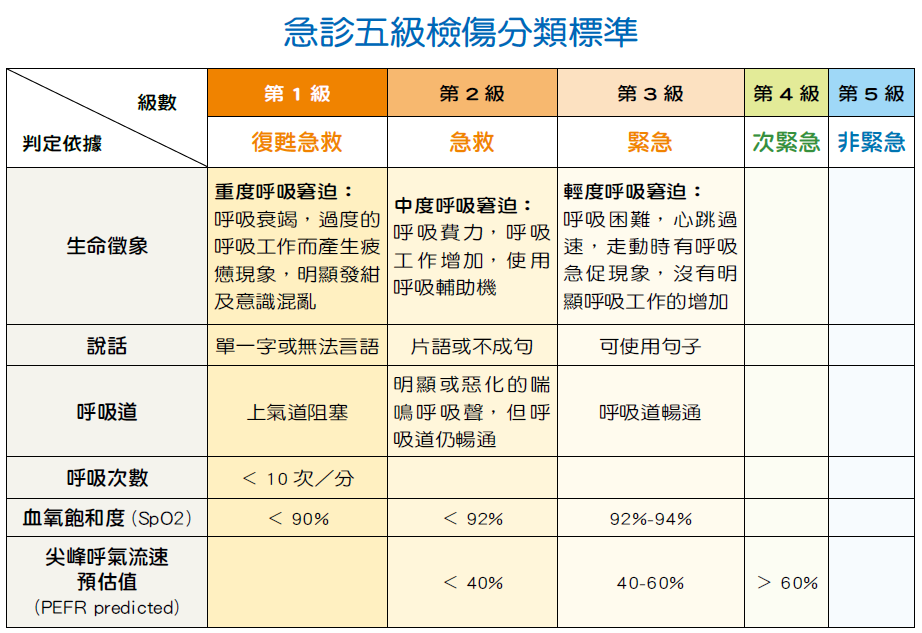

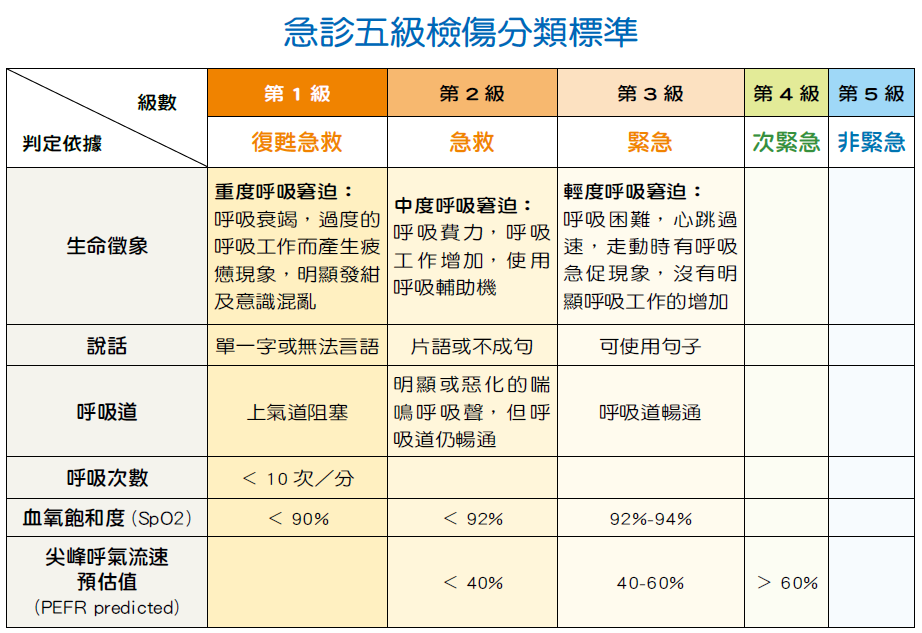

回到急診的小周狀況持續惡化,SPO2 血氧一直上不來、血壓一直很低,心跳卻很快,後來又變成忽慢忽快⋯⋯,各項生理數值的警示音已經變成規律的一直響,護理師直接把小周的床排在護理站,一眼就能看到螢幕顯示數值。一個人正常的血氧值要高於九十,小周的血氧一直很低,後來開始喘,便戴上呼吸器,原本是裝在鼻孔的呼吸器,狀況沒有改善,再改為全罩式的呼吸器,讓血氧值到八十五、接近九十,但血壓還是偏低。

接著心律出現變化,不但心跳變得很快、而且有點亂了,一下從七、八十飆到一百一十,出現了「心律不整」的症狀。接班的急診醫師一邊持續開治療處方,幫小周輸液裡加入升壓劑、各種抗生素治療。賴佩芳醫師說:「病人這樣不明原因的發燒,我們還不知道敵人是誰,一定是會先用上『最華麗』的廣效型抗生素來對治,務必殺敵於機先,把發炎的狀況控制下來, 希望不至於走到多重器官衰竭,讓治癒成功的勝算多一些。」

擔心病人病情急速惡化,就近安置在急診護理站旁,讓護理師一眼看得到監測數值變化。

急救室內,急診護理師在最快的時間內備好這一架「戰車」快跑將病人送到心導管室搶救心臟。

半夜急送心導管室

啟動救心小組

時間過了午夜,十一月二十九日的一天開始了!護理師也換了一班,每二十分鐘、半小時檢查一次,經過大量輸液,加上升壓劑等急救藥物,小周的血壓還是很低,急診醫師判斷這已經是「敗血性休克」了。兩位急診護理師快手快腳鬆了床腳的固定器,一邊請太太再次到外面等候區,一邊推著小周再次進急救區。

急診室牆上的電子鐘顯示「02 點34 分」,小周來到急診室滿十八個小時,心臟內科陳郁志醫師從外面趕到急診室,直接進入「急救區」,隔一分鐘後出來,對著周太太說明情況危急,現在立刻要啟動「救心小組」,馬上進行心導管檢查及治療。

周太太被請進急診的「急救區」,見到小周整個人蓋在棉被裡躺在推床上,推床腳邊連著靜脈輸液幫浦架子、外接一架移動式的生理監測器,急診護理師遞給太太一大包塑膠袋,裡面是剛剛從小周身上換下的衣物和所有其他物品。

急診護理師一位準備急救藥物、一位與心導管室通電話詢問是否準備就緒,意識還算清楚的小周這時居然還請太太先回家睡覺。兩分鐘之後,三位急診護理師用最快的速度推著小周的「推床戰車」搭上電梯往位於隔棟感恩樓二樓的心導管室前進,一路急速快推,周太太抱著兩大包衣物毯子用小跑步才能跟上,平常等電梯加走路四、五分鐘的路程,推著推床居然不要兩分鐘就到了。

將病人送進「心導管室」後,急診護理師完成階段性任務離開,只剩周太太一個人在心導管室外面椅子上呆坐著等候。

心臟內科陳郁志醫師(上圖右一)帶領救心小組在花東地區二十四小時待命救心,救人無數。攝影/江家瑜

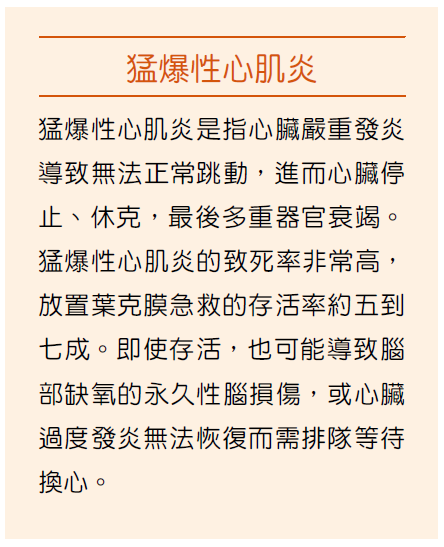

心肌壞死 好轉惡化機率各半

半夜三點多鐘,一般人酣睡的時間,心導管室裡面的救心小組正異常清醒,陳郁志醫師帶著團隊繃緊神經依著經驗執行每個步驟。一個多小時之後,心導管室的電動門打開,陳郁志醫師走出來向周太太解釋病情,「心臟血管沒有阻塞,我們確診是『細菌或病毒性心肌炎』,細菌或病毒已經不見蹤影,但心肌受損非常很嚴重,但我們會用盡辦法,各種檢驗及藥物同步持續治療⋯⋯」

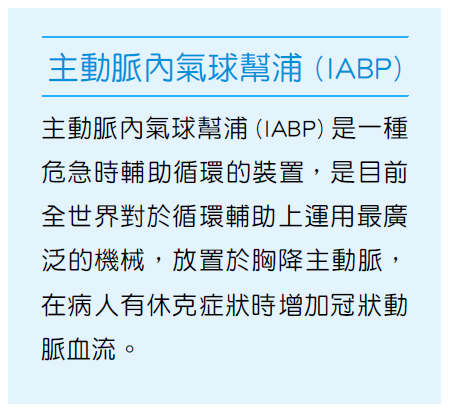

因為小周在急診已發生過休克症狀,心導管檢查同時也為小周裝上主動脈內氣球幫浦(IABP),避免心臟負荷加大。陳郁志醫師說明:「病毒性心肌炎康復的機率是一半一半,一半的人心臟很快恢復正常,另一半則可能演變成『猛爆性』,狀況就會很糟,最糟可能要換心。不管怎麼樣,我們盡全力救!」陳醫師從周太太口中得知二個孩子都已成年,陳醫師想了一秒,接著說:「請問孩子最快什麼時候能過來?我想面對面親自說明病情。」太太想著這大半夜的,孩子正在睡夢中,吵醒了只會換來一陣驚嚇,再從外地趕回花蓮,對小周的病情不會有幫助,還是晚一點再通知吧?她又想到,小周在臺北的手足家人似乎也該通知,如果有個萬一的話,才不會措手不及!周太太向陳醫師道謝後,他轉身回導管室,周太太則是不斷想從這十幾個小時的混亂中理出頭緒。

清晨五點四十分,小周從心導管室被送出來到第二內科加護病房觀察,護理師請太太簽了幾份文件後進去探視,虛弱的小周問太太:「我不是來看感冒的嗎?為什麼躺在這裡?」從一腳踏進醫院到這時,二十二個小時過去了,周太太終於回家躺在床上睡了兩個小時,九點前去上班,十一點半再到醫院內科加護病房探視,看著小周很勉強地吃了兩口飯、一口菜,就說吃不下,又要閉眼休息了。

猛爆性心肌炎

以葉克膜換搶救時間

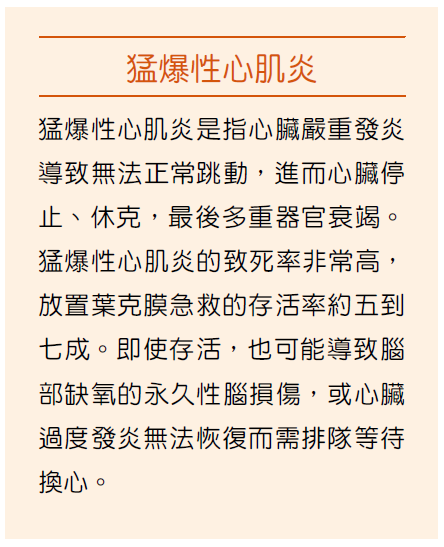

體力透支的周太太請假回家休息,下午一點半,才剛躺上床閉上眼睛,手機就響起,專科護理師來電說要將小周移到比較寬敞的第一加護病房,「等一下陳郁志醫師會再跟您說明。」隔了十秒,手機又響,是陳醫師:「要跟您說個不好的消息,周先生的病情往不好的方向快速惡化,必須盡快裝上葉克膜。」

早期民眾聽到「葉克膜」還以為是姓葉的醫師,但在醫院要請葉先生——「葉克膜」出場,就讓人連想到「病危」二字。小周的心臟狀況危急,陳醫師取得病人本人及家屬的同意,立刻連絡心臟外科加入,團隊在手術室及加護病房兩邊分頭進行安裝葉克膜體外循環系統的準備。

下午三點多,周太太趕到內科第一加護病房,小周清醒著,帶著呼吸器還是很喘,但可以講話,可能是為了安慰太太,他笑笑地說:「醫生說裝葉克膜,是讓我的心臟休息幾天,我當然願意。」

心臟內科陳郁志醫師和心臟外科李宜頻醫師圍在病床邊,李醫師說:「因為張睿智主任人正在外地開會趕不回來,由我來說明。您先生的心臟功能開始急速變差,已經差到沒有辦法負荷他全身的器官的循環,所以陳醫師找我們(心臟外科)說要放葉克膜。」

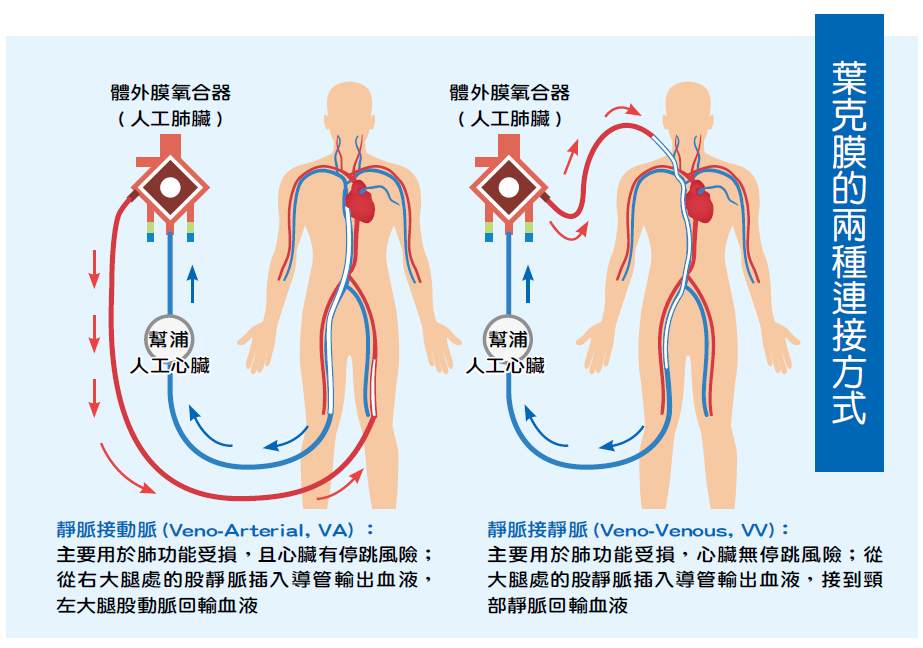

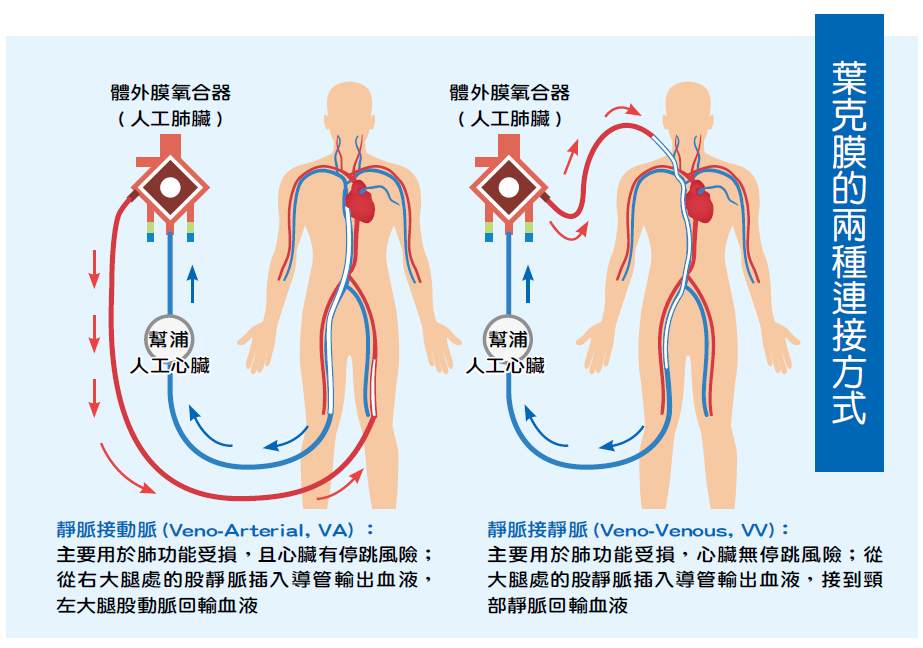

「裝上葉克膜的主要目標是維持住他的生命徵象。葉克膜的管路裝在左腳跟右腳,把血抽出身體,靠『人工肺臟(體外膜氧合器)』供給血液氧氣,再用一個幫浦機器也就是「人工心臟」,把血液打回身體裡面。心臟功能很差的病人因為心臟跳不動,無法把血流送到全身,裝了葉克膜,讓血液從腳部打回全身,跟原本心臟的作用方向是相反的,原則上會有一個對沖,所以葉克膜也不能裝太久,預計只能裝個八到十天。」李醫師接著說明可能的風險:「葉克膜接在大腿的大血管裡面是有風險的,血管破掉、出血的機率大概百分之一到二,但原則上現在要趕快支持住衰竭的心臟,萬一到晚上真的出了什麼事才臨時要放置葉克膜,以周先生目前的病情,難度會更高、更困難。」

「不過,葉克膜沒有辦法治療心臟原本的任何問題。」李宜頻醫師繼續說明,葉克膜不能用來治療心臟病,而是延長可以讓醫療團隊去治療的時間:「我們現在最重要的目標就是要先放葉克膜,先維持住生命,如果看抽血報告都OK,肝腎功能這些指數都沒有問題,我們才有底氣,才有力氣去做下一個階段的治療。」

「不過周先生現在狀況危急,我們不能等到晚上七點,孩子抵達花蓮跟他見面之後才裝葉克膜。」李宜頻醫師向周太太建議:「利用現在周先生很清醒,可以跟家人視訊通話,等下裝上葉克膜,他就不能講話了。」那時兩個孩子正在返回花蓮的火車上,再過半個小時,約四點左右就要推小周進手術室了。周太太按捺住心中的焦慮不安,趕緊撥了視訊電話,讓孩子們跟爸爸講講話,小周戴著全罩式呼吸面罩吃力地對著手機螢幕前的孩子說:「我對你們很放心,不用擔心我,萬一我走了就走了⋯⋯」手機螢幕裡的孩子也很堅強,勉強擠出笑臉請爸爸一定要加油。

二○二三年十一月三十日早上八點在內科第一加護病房門前,張睿智主任(右)向周先生的家屬說明下一步緊急處理手術的選擇。

下一步,安裝心室輔助器

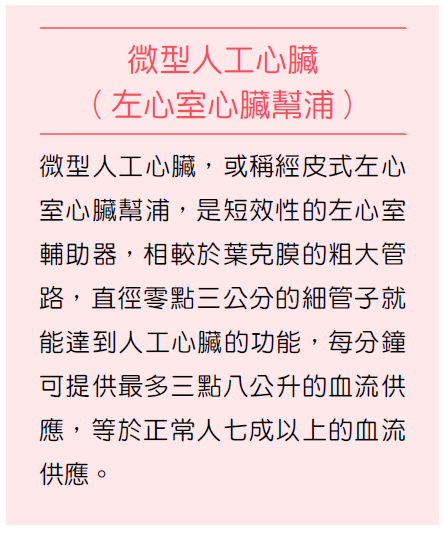

李醫師也跟周太太說明張睿智主任帶領的心臟外科團隊治療心肌炎及心臟衰竭的經驗,「心肌炎有一半以上的患者其實都會自己恢復心臟功能,在維持住身體器官循環後的一、兩個星期,病人就恢復了心臟功能。但是我們也沒有辦法保證周先生他的心臟功能一定會回來,如果心臟還是跳不好,下一步我們會幫他放一個叫做『心室輔助器』的設備,放在心臟上面。但是心室輔助器有兩種方式,現在有一種微型的輔助器,以微創手術劃一個小傷口,把輔助器放到心臟裡面去,把血抽出來再打回去,打到身體其他的地方。但是微型『心室輔助器』目前健保沒有給付,需要自費。」

「另外一種輔助器,就是我們把胸骨打開,直接在心室上面放管子做引流。」李醫師提到幾個星期前,團隊才為一位十八歲急性心肌炎的女性以傳統方式開胸裝置輔助器,過了一個星期,她的心臟功能恢復良好,再拆掉輔助器。不過有好轉的可能性,但也有狀況變壞的可能性:「萬一再不好,大約百分之一到五的病人,他們的心臟功能沒有辦法恢復,下一步就要等待心臟移植了。」

四點多,小周被送進開刀房,心臟外科團隊在小周身上裝上兩臺葉克膜,一臺取代左心,一臺取代右心,手術順利完成。

裝葉克膜不到一天

再裝微型人工心臟

當天晚上七點十分,從西部大學趕回來的孩子們在護理師的陪同下進入內科加護病房,看到床上躺著頭部上抬、嘴裡塞上呼吸器、四肢被架開、全身因麻醉一動也不動的爸爸,兩行眼淚直接唰地流下⋯⋯走出加護病房的自動門,周太太與二個孩子帶著沉重的心情回到家,討論後也決定萬一需要的話,讓爸爸裝上自費的微型人工心臟。

隔天,十一月三十日星期四,清晨六點十分,周太太的手機驚心動魄的響起,護理師溫柔的聲音說著,「周太太嗎?請問今天早上幾點可以到醫院?主治醫師要跟您們進一步說明。」驚跳起身的周太太回應:「現在嗎?」一邊走著去叫醒兩個孩子,周太太預感小周的狀況應該又變糟了,原本說葉克膜至少可以裝個八天,怎麼隔天一早就有變數。她與專科護理師約好,上午八點鐘到第一內科加護病房門口與主治醫師見面。

心臟外科主治醫師也是外科部主任的張睿智醫師從加護病房走出來,他看過小周的狀況,向家屬說明小周的心臟急速衰竭,必須立刻接上「左心室輔助儀器(人工心臟)」,很慎重仔細的說明之後,詢問家屬想採用傳統式開胸或是免開胸的經皮式心室輔助器,也就是微創型的人工心臟,「兩種方法的成功率差不多,只是傳統手術要開胸,萬一周先生的狀況持續惡化,需要進行換心手術的話,必須再次開胸,會比較擔心傷口沾黏的問題。」家屬前晚已經討論過了,他們選擇自費的微型人工心臟,隨即安排準備再進手術室。

當天下午一點半,小周從內科加護病房被推進手術室,張睿智主任請家屬在手術室等候區,不要離開太遠,因為隨時可能有變數需要與家屬商議取決。下午五點四十分左右,手術室廣播請小周的家屬到手術室窗口,張睿智主任打開小窗對著家屬說明:「我看他的心臟幾乎不跳,心肌壞死得很嚴重⋯⋯我們已經移除IABP,裝好經皮式心室輔助器(人工心臟),同時保留一臺葉克膜。現在手術準備要結束了,等一下會送到外科加護病房。」一番說明後,張醫師關上小窗返回開刀房。晚上六點五十分,等候區上的電子看板顯示小周已結束手術。

花蓮慈濟醫院心臟血管外科在張睿智主任(中)帶領下,也訓練出多位年輕醫師。圖為心臟外科手術。攝影/鍾懷諠

術後第一晚電擊急救

下午七點多,張睿智主任讓家屬進外科加護病房探視小周。張睿智主任說明,微型人工心臟的作用,是在這段過程中幫助左心室的功能,預計裝在身上七到十四天,之後是一定要移除的,不管心臟的功能到底能不能恢復,「我們就一步一步走。在整個過程中的任何小細節,任何變化,都可能存在風險,所以我們不能大意,要非常小心,絕對不能掉以輕心。」剛強調完會非常審慎照護,張睿智主任下一句就跟孩子們說:「交給我們醫療照顧,接下來可能是長期抗戰,你們該回去學校念書就回去念書,週末或休假再來看爸爸。」因為,他有個病人在加護病房住了三個月快四個月。最後,張睿智主任還是再次幫家屬做好心理建設:「萬一微型人工心臟拆了之後,心臟還是衰竭,可能就要裝外接式的心室輔助器,然後一邊等待換心。」

臉上帶著全罩式呼吸器,脖子右側、鎖骨上方有中央靜脈導管,脖子左側有輸液用的雙腔導管,右上胸有微型人工心臟的管線切口,手上也有點滴管,右大腿的葉克膜管子更粗,接鼻胃管、尿管,屁股下鋪著大片的成人看護墊,整個人被各種管路綁著,只有小手臂可以稍微舉起來。麻藥退後剛清醒過來的小周,出現「加護病房症候群」,有點恍惚,不確定現在幾點,人在哪裡,不記得發生什麼事,明明自己有跟對方說話也不記得,靠著與身邊人的一問一答填補過去幾天空白的記憶。

從十一月三十日傍晚裝上微型人工心臟,隔天十二月一日起算第一天,等於小周有最多十四天的時間讓心臟功能恢復。誰知道在手術結束後的半夜還沒到清晨就出現了一次急救事件。監測螢幕上的心率數字忽上忽下,心臟出現了嚴重的心律不整,但小周是清醒的,當李宜頻醫師及專科護理師要幫他急救時被他拒絕,他以為要被CPR 壓胸、肋骨會斷掉,他不想再受苦了!但李醫師說明,心臟亂跳,不會壓胸,只需要「電一下」,等於讓心臟重新啟動,他才同意,也果然,心臟被電一下就乖了,不再忽快忽慢地亂跳了!

加護病房床頭右上角的儀器隨時監看心率、血壓、血氧SPO2,是接上人工心臟後的數值。每天的體重、尿量各種數值都要測量,數值異常時,護理師隨時通知專師及主治醫師進行處置。

醫護病友打氣

護理師幫女兒慶生

張睿智主任早上、中午、晚上都過來看,專科護理師羊乃瑭隨行,有時上刀前先過來,開完刀後再過來,張睿智主任前幾天都沒有鬆口,對於小周的狀況,主要以緊皺的眉頭和凝重的表情回應:「我們再看看。」

十二月二日星期六,小周的哥哥、嫂嫂從臺北來,趕上了中午十一點半的會客時間。張睿智主任特別向他們解釋病情,目前還在觀察期,仍然要做最壞的打算。這中間也曾因為數值顯示狀況危急,外科加護病房專師打電話給周太太,由張主任親自說明需自費使用長效型強心劑或是纖維蛋白等藥物,終於平安度過最危急的前三天。

十二月四日星期一的早上,在張睿智主任的同意下,小周的女兒來到病房,聽到爸爸親口祝她生日快樂,蘇筱雅副護理長特地做了一個「Happy Birthday」立牌讓小周和女兒拿著拍照。感謝好幾位護理師也過來幫女兒慶生,女兒說她太激動又害羞,可惜沒有和護理師們合照留念,他們一下子就各自回工作崗位了。

裝著葉克膜及微型人工心臟,清醒的小周感覺自己很正常,張睿智主任提醒:「那是機器在幫你,你自己的心臟還是不太跳。」某一天小周忽然說起在開刀房的事,「我之前開刀好冷,這次好暖和!他們有幫我像蓋一個充氣、胖胖的保暖墊!」他說的,原來是「熱空氣式保溫毯」,防止他在手術中發生低體溫的情形。

病人右大腿上的是葉克膜管路。

葉克膜(左)加微型人工心臟(右)。

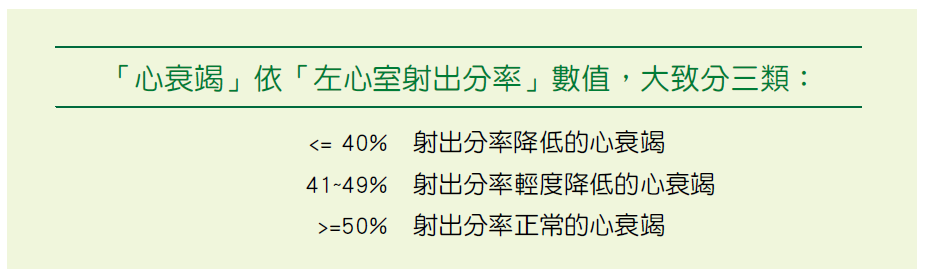

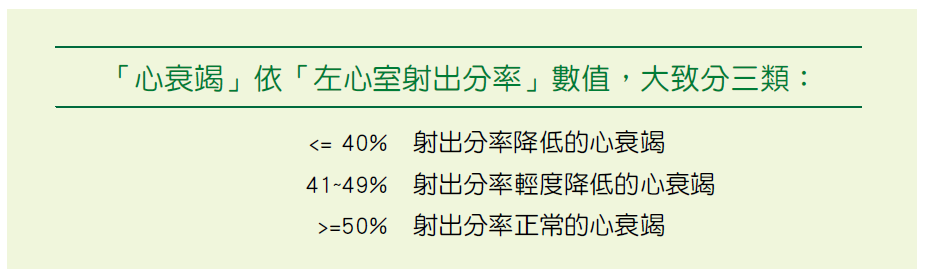

小周人清醒了, 一整天躺在床上二十四小時,突然變成很折磨的一件事,感覺過了好久,怎麼才五分鐘,再加上擔心自己的心臟,心情很鬱悶。醫師簡單地說明小周的左心室「打血的能力不夠」,指的是「LVEF 左心室射出分率」,正常人要大於五十,低於四十就是嚴重的心臟衰竭,而他只有三十幾。

除了主治醫師張主任及專師查房,年輕的心臟外科洪定醫師也常出現,一直關注他的狀況。有時心臟內科陳郁志醫師也來看他,鼓勵他,還有負責裝葉克膜的體循師一看到他「活跳跳的」就先替他開心。為了幫小周加油打氣,張睿智主任邀請病友趙先生來探訪。趙先生也是心臟衰竭的病人,在外科加護病房住了三、四個月,而且有很長一段時間整個人是昏迷不醒的,轉出一般病房也住了一個月,但他成功出院了,回歸正常生活,也如常工作,唯一的差別是隨身多了一個小包包,因為他的心臟安裝了一臺長效型的左心室輔助器,小包包裡是維持心臟跳動的控制器及電池。十二月六日,趙先生和太太來到病房,許多護理師都成了他的好朋友,紛紛前來打招呼,而他也熱心地鼓勵小周不要放棄,相信張睿智主任和醫療團隊。

小周不記得自己曾經心臟停止,也是有好處,他帶著期待的心情,希望自己的心臟爭氣一點,能夠不要裝任何東西就好好的出院回家。

微型人工心臟Impella(左心室心臟幫浦)對於外科加護病房也是少用且新型的設備,蘇筱雅副護理長正在教護理師操作並說明上面的數值,該如何記錄。人工心臟的輸出效能調整,則需由主治醫師下指令決定。

拆除葉克膜後,恢復下肢行動自由,終於可以從躺姿變成坐姿,而每個動作改變至少要勞煩兩、三位護理師才辦得到。

微型人工心臟續命二十二天

十二月七日,張睿智主任檢查後確定小周的心臟功能已經有部分恢復了,約好隔天拆葉克膜。十二月八日傍晚,張主任忙完一個複雜的心臟手術之後,為小周拆除葉克膜。

拆除葉克膜手術順利,回到加護病房的小周,右大腿的葉克膜大管子不見了,恢復了下肢的行動自由,終於可以從躺姿變成坐姿,他在床上足足坐了兩小時,才不甘的躺回床上。因為每一次要躺回床上,至少要勞煩兩位護理師才辦得到,三位是最保險的狀態,不然隨便扯到任何一條管路,可能又是風險。

沒有了葉克膜的協助,微型人工心臟全力開工,用P5 最大流速幫助心臟。醫療團隊保持高警戒,整晚監控,其間還要從頸部的輸液導管注入強效抗凝血藥劑,以防任何小血栓發生,把人工心臟的細管子堵住。

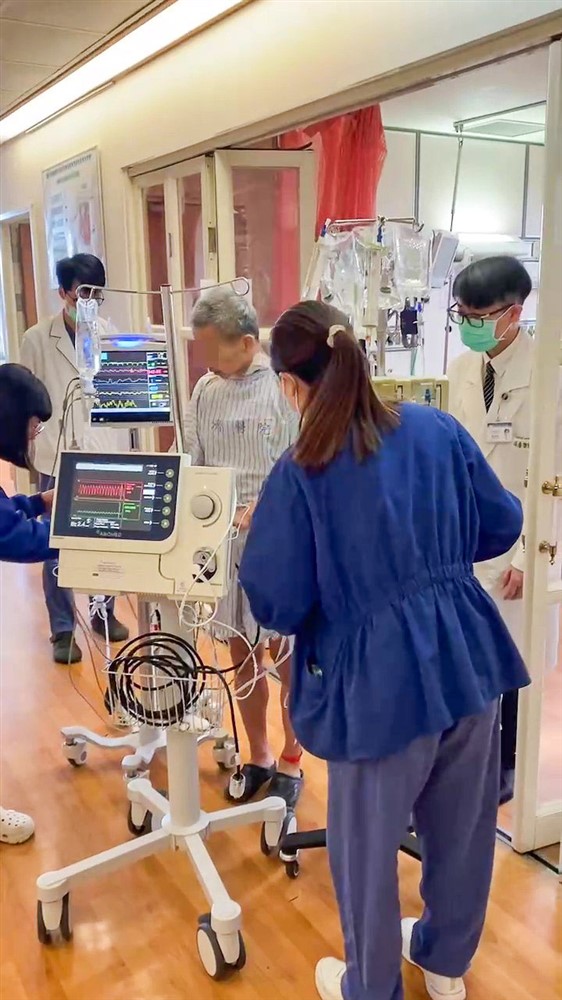

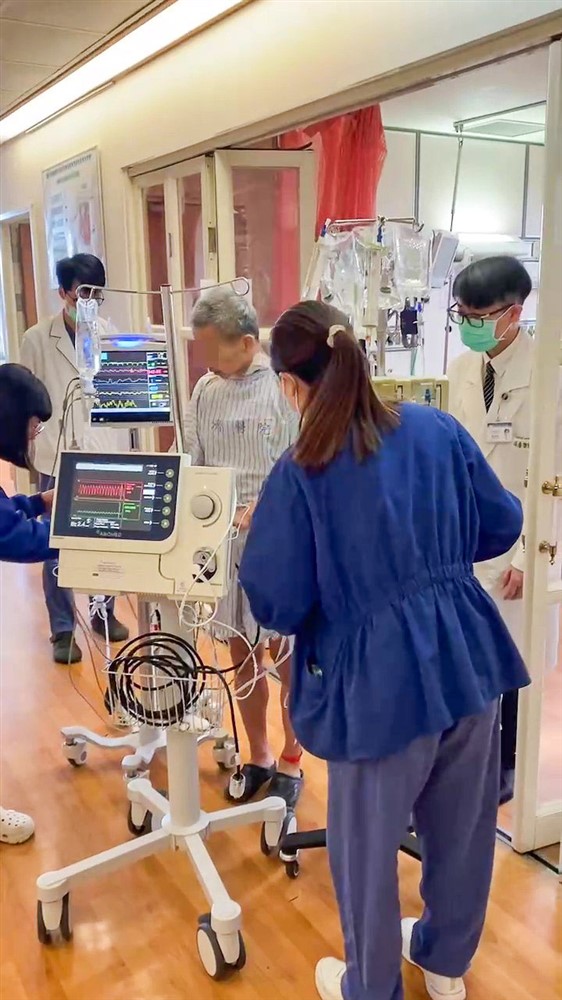

觀察心臟功能有恢復跡象,張睿智主任決定讓周先生下床走路,十二月十一日上午八點,成功地進行了張睿智主任口中的「王爺出巡」!圖/外科加護病房提供

王爺出巡 七人團隊護身

接下來,張睿智主任在每天的一小段時間,把人工心臟的供血量下降,讓小周自己的心臟試著工作看看,然後再調高回去。小周在外科加護病房也開始從躺到坐到站,中間也有物理治療師及職能治療師來教導復健。到了十二月十一日上午八點,成功地進行了張睿智主任口中的「王爺出巡」!

因為由護理師、專師、張主任及物理治療師共七個人圍繞保護著微型人工心臟的主人前進,那不就是王爺出巡嘛!穿過加護病房的走廊,甚至趁著出太陽的好天氣,出來到戶外長廊待了三十秒,才回到病床。

十二月十三日,外科加護病房專師林君雅為小周拆除左邊脖子的雙腔導管,又少了一些管路,自由度更高了。十四日,微型人工心臟調降流量,全程開P3,小周開心地讓後背晒晒太陽。

十五日早上十一點多,小周發訊息給太太──「睿智醫師早上來說今天下臺南開會,目前IMPELLA 依賴程度依序下調,觀察,再看看三、四天。」

接下來的日子,張睿智主任照常來巡房看看小周的心臟功能,總是微微點頭,仍然沒有鬆口。小周在這場致命感冒之前,是位羽球高手,他忍不住一再問張主任、李醫師、乃瑭專師,甚至何醫師、陶霈瑜護理長、照顧他的護理師,開口就問:「我還能不能再回球場上打球?」大家都勸他先從輕鬆的開始,或是選擇其他運動,慢跑等等。

即將移除的微型人工心臟Impella(右)和待命備用的心室輔助器(左)。

拆除微型人工心臟

到二十日這一天,Impella 微型心臟的功率開到P2 最低檔。十二月二十一日,再進開刀房,移除微型人工心臟。原本以為最久只能放到十四天,想不到放了二十二天。主任解釋,是因為後來心臟的依賴程度慢慢往下調,就可以用得久一點。在移除的前一天晚上,護理師搬來一臺長相不同的心室輔助器,說明是萬一在拆除的過程中不順利就必須接上的備用品。幸好再回加護病房時,微型人工心臟不見了,那臺心室輔助器也沒跟著回來。真是好消息!

周太太看著先生用自己的心臟正常的行動,雖然小周的體重這一段時間最多掉了八、九公斤,但食欲漸漸正常,走路復健的距離及時間也拉長,太太簡直不敢相信,忍不住開口問主任:「睿智醫師,會不會有一天他的心臟突然間又不跳了?」張睿智主任笑著說:「妳這很像我媽媽的擔心,她有一天在我上班前問我心臟會不會突然出問題倒下?」張主任笑說,「那就只能交給上天決定了。」

耶誕節告別外科加護病房

在加護病房,吃多少食物要秤重,喝多少水要計量,體重、尿量、給藥等等所有數值都要記錄,同時配合階段需要安排超音波、心電圖、電腦斷層等檢查,詳實掌控身體各方面的變化。拆掉微型人工心臟這幾天,張睿智主任給小周的回答愈來愈有把握:「或許您有機會打羽球喔!」、「或許您有機會不帶任何機器出院喔!」

除了心臟內外科醫療團隊之外,對於外科加護病房的所有團隊成員,小周說不完滿滿的感謝。外科加護病房由何冠進及蘇理盈兩位醫師負責掌控全病房十幾床病人的狀態,也總是有住院醫師在護理站辛勤值班。護理師上午八點、下午四點、半夜十二點三班人馬交班,小周每一天會見到三位護理師,每一位輪值兩、三天,頭幾天因為不能動,任何一個小舉動都要麻煩護理師,除了醫療例行的抽血、換藥、給藥、倒尿等等,刷牙、洗臉、洗澡、洗頭、換照護墊、管灌、餵飯,連某個位置很癢,破皮擔心變壓瘡等等,都要靠護理師。他算了一算,主要照顧他的護理師,至少有近十位。

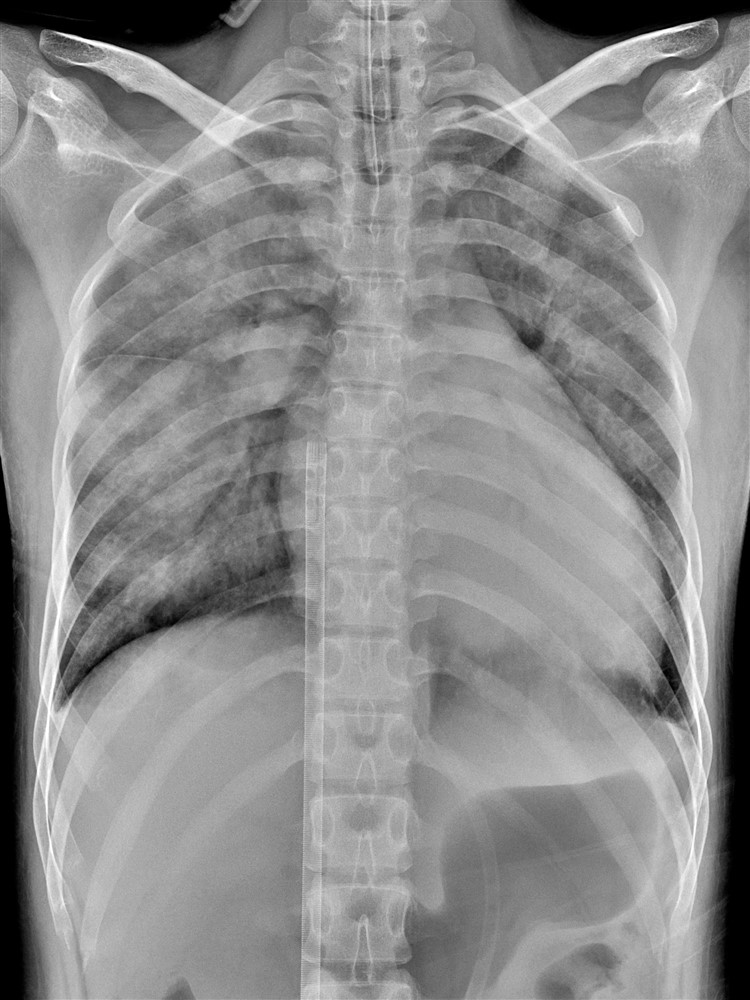

此外,還有體外循環技術師也會來檢查,還有營養師、胸腔復健的職能治療師、檢查X 光的技術師⋯⋯甚至連打掃清潔的大姊、小弟,都讓小周充滿感謝。

十二月二十五日下午,在一片耶誕快樂的氛圍中,小周告別住了二十六天的外科加護病房,轉到合心六樓外科病房。

醫院跨年看煙火

出院返家新生活

到了一般病房,只剩上手上的點滴及右胸的輸液管,當然心臟功能的監測不能停,且連結到護理站的大螢幕也看得到。張睿智主任以一貫嚴謹的態度提醒小周「魔鬼藏在細節裡」,因為他也曾經歷過病人經過治療好轉最終又惡化的情況,所以他雖然樂觀但非常審慎,也要求小周不要掉以輕心,甚至連出院後也要配合醫囑。

心臟內科蕭健皓醫師前來探訪,對他說:「您的左心室射出分率有很大的進步耶!」蕭醫師是新進的心臟內科主治醫師,他也覺得有運動習慣的年輕人即使是重感冒,也可能撐一撐就過了,誰也不想遇到病毒性心肌炎。

每天按時施打抗生素,由護理師或專師換藥,規律的一星期轉眼就過去,小周甚至可以開始走幾步階梯,雖然腳步飄浮還有點喘。

小周與家人在醫院過完二○二三年的最後一天,時間進入二○二四年第一天的零點零分,他聽到聲音抬頭一看,窗外煙火綻放,「原來是跨年啦!」張睿智主任在新年第一天還來巡房,他說太太帶孩子去動物園玩了,他就過來看看,順便把所有病人巡一遍。

二○二四年一月二日,小周終於可以出院了!

心臟內科陳郁志醫師特別過來探望,握手道賀恭喜小周:「你恢復得太好了!不用帶任何機器回家!替你感到開心!以後只要固定到心臟內科回診就可以了。」也鼓勵他從簡單的運動做起。

全世界每年有一百五十萬人得到心肌炎,等於每一萬人裡面有一到兩例,其中最常見的是「病毒性心肌炎」,最可怕的就是「猛爆性心肌炎」,死亡率高達五到七成。五十一歲的小周因為一場重感冒,演變成心臟衰竭,但是在花蓮慈濟醫院,從急診、心臟內科、救心小組、體外循環小組、內科加護病房、心臟外科、手術室、麻醉科、外科加護病房、合心六樓病房,除了醫師、護理師,還有復健、營養、社工,所有人的努力下,他被救了回來。

出院後, 發生一段小插曲, 小周在一月十五日因右上胸傷口破裂再到急診報到,經過張睿智主任再進開刀房一番修補,再加上確認傷口感染鮑氏不動桿菌,以抗生素治療,又住院十二天。

小周之後固定回診,看心臟內科專治心衰竭的劉維新醫師,按時服藥、留意每天的水分攝取量。心臟外科張睿智主任也在門診追踨三次後,終於放心,與小周相約半年後,再回門診複診。

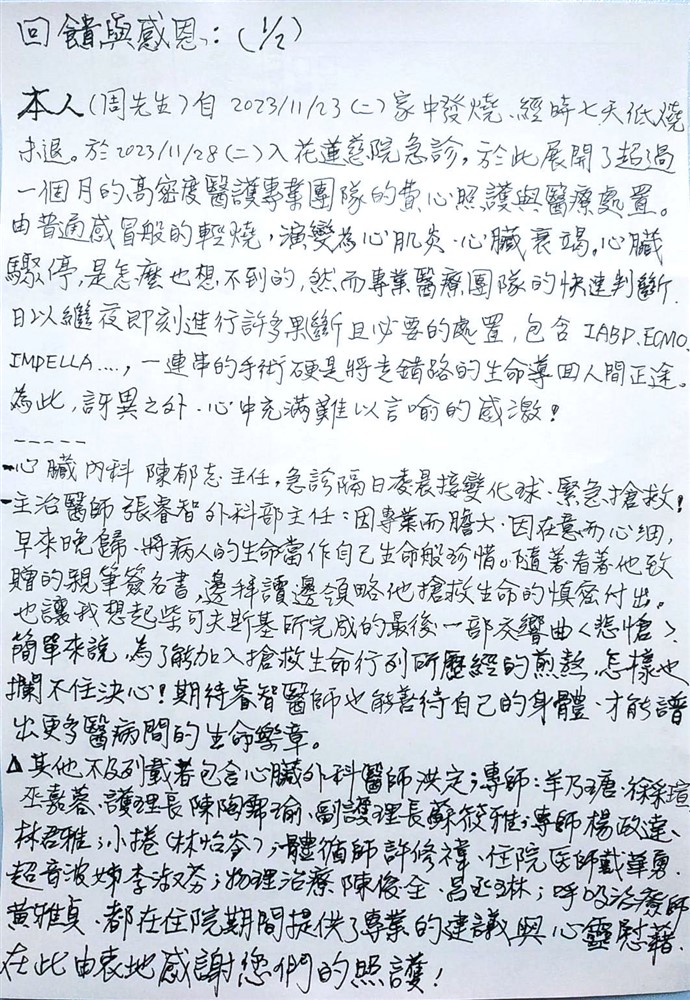

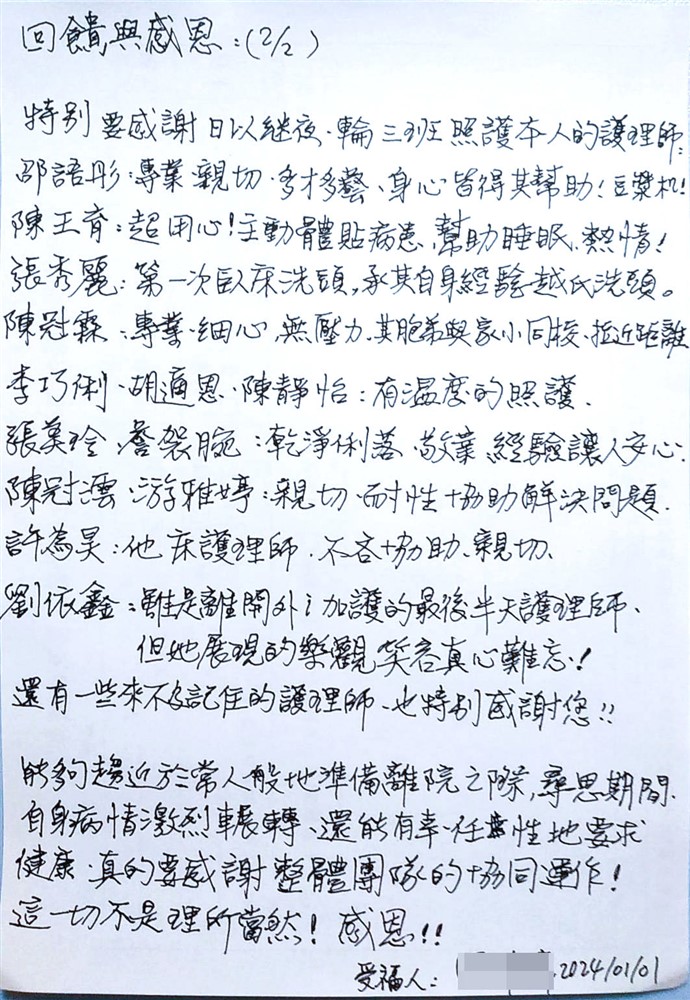

在二○二四年元旦這一天,周先生寫下對醫療團隊的感謝。