文/李美慧、羅克洲、莊玉美、陳麗英、陳敏如、許月娥、許惠雯、蔡玲珠、蔡麗莉、鍾文英、陳美蓮、霍濤、曾慶方、蔡藜旭、鍾懷諠、洪靜茹、吳宜芳、楊金燕、黃秋惠、黃楨琇、李嘉茹、林芷儀

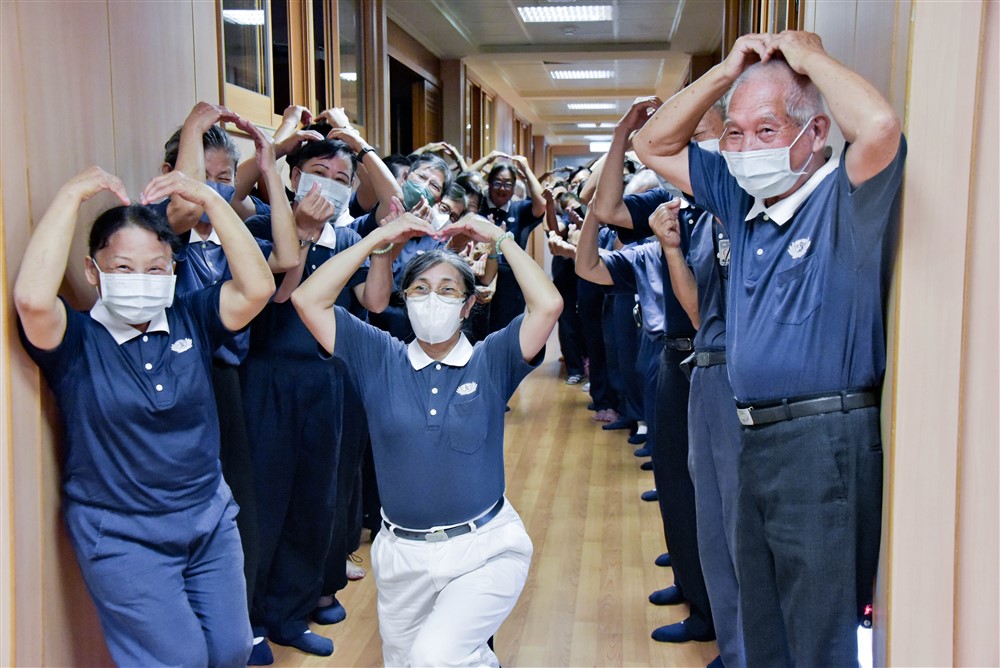

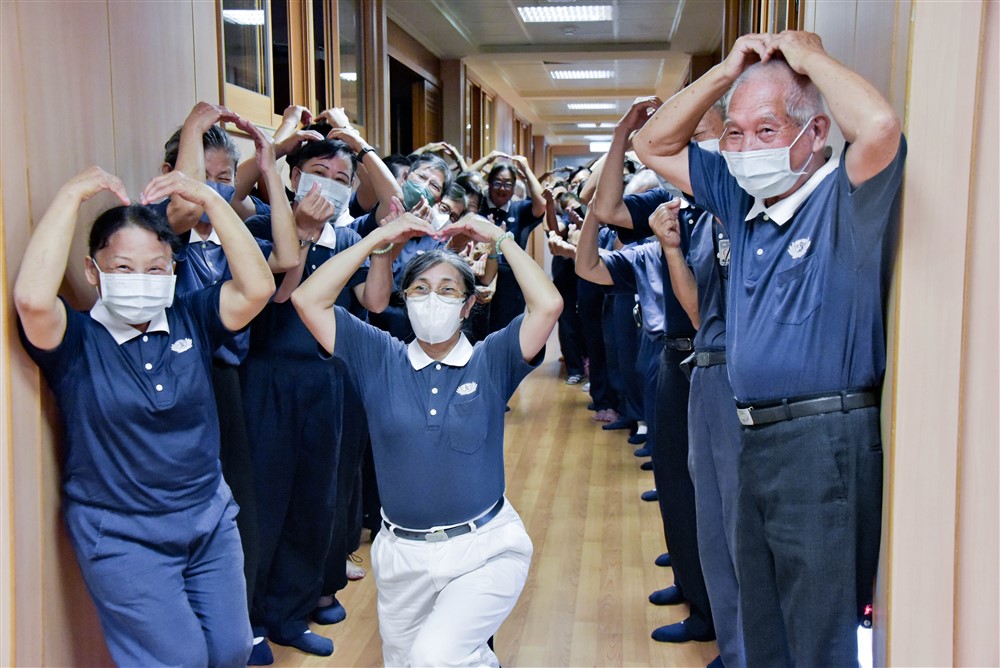

九月二十七日寮房組五十六人團隊在寮房與招待所清潔與布置,以迎接遠道歸來的TIMA 學員。攝影/陳儷娜

花蓮靜思堂內的小小醫務站九月二十七日設置完成隨即開張服務,由來自高雄醫療組的成員共同守護大家的健康。攝影/張秋菊

承擔隊輔的志工仔細確認每一天的課程規畫和學員動線安排。攝影/黃雪芳

九月二十八日傍晚於花蓮火車站迎接人醫成員。巴西人醫林品全醫師(坐輪椅者),身邊有馬來西亞邱世德醫師(左)與約旦陳秋華師兄(右),從桃園相識結伴同行,戲稱「桃園三結義」。攝影/李則忠

機動組依課務需求搬桌擺椅進行場布。攝影/黃連財

九月二十八日香積組預演跑流程,測試準備三十桌的料理上菜,包括烹調時間、上菜是否流暢等。攝影/鐘耀賢

.jpg)

人文真善美團隊進行文字、照相、攝影的工作協調。攝影/陳慧華

九月二十八日晚間的道侶廣場很熱鬧,海內外人醫學員抓緊時間為明天的中秋晚會進行彩排。攝影/張秋菊

功能組就定位 迎人醫歸來

揮別三年疫情,二○二三年國際慈濟人醫會(TIMA, Tzu Chi International Medical Association) 年會恢復實體營隊,九月二十七、二十八日工作團隊包含機動組、香積組、生活組、寮房組、課務組、行政協調組、醫務站、人文真善美等各功能組志工陸續抵達花蓮靜思堂,分頭進行前置準備作業,人人前呼後應、團結合作,以最誠摯的心意,喜迎各地歸來的全球人醫年會學員。

揮別三年疫情,TIMA 人醫年會開營前,九月二十九日一早,全球人醫學員齊聚道侶廣場大合照。攝影/謝自富

全球人醫聚首,依序進場掌聲相迎。攝影/謝自富

高雄慈優鼓隊舞動的鼓聲在講經堂響起,第二十七屆國際慈濟人醫會年會正式展開。攝影/謝自富

開幕式 啟動睽違三年實體課程

二○二三年九月二十九日中秋節,也是國際慈濟人醫會年會開始的第一日,上午七點,參與年會的靜思精舍指導師父、與會貴賓與學員們,齊聚花蓮慈濟靜思堂道侶廣場上,準備拍攝大合照。這是因新冠肺炎疫情肆虐全球、睽違三年之久的人醫會年會的第一場實體課程,晴空萬里伴隨秋風徐徐,全員歡聚,以靜思堂為背景,留下菩薩身影與開營前的驚喜。

隨後第二十七屆國際慈濟人醫會年會在講經堂正式登場。開幕式中,司儀與學員長歡迎貴賓、各國家地區學員代表舉旗,從中央走道入坐,學員以熱烈掌聲迎接,除了有新加入的寮國和尼泊爾,還有來自約旦、馬來西亞、新加坡、泰國、美國、印尼、越南、菲律賓、加拿大、斯里蘭卡、巴拉圭、香港的二百九十九位海外學員及九十八位臺灣人醫會學員,十五個國家地區的人醫成員於中秋之際,回到臺灣花蓮的家大團圓。

愛心遍布,旗海飄揚,慈善的腳步從未停歇。感恩靜思精舍德旻師父、德守師父和德宸師父的陪伴與指導;衛福部健保署石崇良署長蒞臨、慈濟林靜憪副總、慈濟基金會執行長顏博文、慈濟醫療法人執行長暨國際慈濟人醫會召集人林俊龍、慈濟教育執行長王本榮及人文志業合心研發長張尊昱,還有花蓮、大林、台中、台北慈濟醫院院長室主管一同參加開幕式,感恩臺灣高屏區慈濟志工組成十九組功能團隊,護持本屆年會的順利進行。

高雄「慈優鼓隊」年輕菩薩舞動的鼓聲響起,為年會揭開序幕,更以八種語言的串燒歡迎歌曲,帶動全場學員及所有工作團隊歡快地拍手、轉圈與跳動,相見歡喜共結好緣。

本屆年會由花蓮慈濟醫院主辦,林欣榮院長致詞時感謝各位人醫會員遠道而來,共赴和上人每年中秋燕歸來的師徒約定。首先讚歎馬來西亞與新加坡慈濟人,為翻轉尼泊爾,在疫情期間,四大志業一同投入。再提到花蓮慈院與東區慈濟人醫會因疫情影響,多數偏鄉義診不得不暫停,但在證嚴上人的期待中,慈院以艾草和茉草等本土中草藥,透過中西醫研究團隊研製出可提升防禦力的淨斯本草飲系列的成果也已發表。「到各地進行救災時,每天喝一袋本草飲也可以很快恢復身體的疲勞。」希望中西醫合療能更好保障大家的身體健康。

開幕式禮成,慈濟各志業體主管和各國家地區人醫代表互道祝福。攝影/鐘耀賢

臺上臺下互動熱絡。攝影/謝自富

慈濟醫療法人林俊龍執行長感恩人醫團隊終能重新回到花蓮團聚,祝福人醫年會期間,每位學員都能「relax,sit back and enjoy the program.(放輕鬆、坐下來、開心參與課程)。」

馬來西亞人醫邱世德醫師分享,「開幕式別出心裁,看得出花了很多的心思,以音樂和跳舞帶動,不但帶給我們力量,整個大會的氣氛更是生動不枯燥!」與會的花蓮慈院徐靖雯護理師也說,精心編排的活潑組曲讓現場氛圍活力十足,真切感受到大家庭齊聚一堂的感動!開幕式最後,慈濟各志業體主管和各國家地區代表上臺大合照,以電子書展示「2023TIMA 慈濟人醫年會——醫行千里 翻轉人生」正式展開!

在全球各地的人醫會成員亦能透過收看直播線上參與。期待兩天半充實的實體課程,能讓所有學員收穫豐盈、感動滿滿。

來自廈門的雙膝反曲病人陳團治(左一)九年前在花蓮慈院歷經困難手術治療而翻轉人生,此次人醫年會上,她與家人向陳英和醫師(右一)與慈濟志工道感恩。攝影/廖佳婷

反轉人生的團治回娘家

廈門女孩陳團治曾罹患「極重度先天性雙膝反曲」,膝蓋與小腿往前折成L 型,此病例全世界醫學文獻僅兩例,且她還兼併有續發性的踝關節馬蹄足變形,是難症中的難症。二○一四年來到花蓮慈濟醫院求治,陳英和院長攜醫療團隊陸續為陳團治進行雙膝切骨矯正手術,讓兩側膝部各自得到一百六十度的矯正量;以及在踝關節的切骨矯正手術、跟腱Z 形延長術及異體肌腱移植補強,讓雙腿踝關節也都獲得九十度的改善,在十個月的時間內經過七次艱難手術與復健治療,不僅保有她的關節活動度和肢體最佳長度,更讓原先身高只有九十三公分的陳團治,術後成長為一百二十八公分。團治終於能夠正常行走,回到家鄉迎向健康美麗的人生。

時隔九年,陳團治九月二十九日現身國際慈濟人醫會年會,與陳英和院長一起站上臺,道出對所有人的感恩。透過慈善與醫療接力,陳團治不僅人生翻轉,她和家人也成為手心向下的人,平日在廈門參加環保志工,布施愛心幫助有需要的人。

猶記出院第一年曾回花蓮參加人醫年會,尚需藉助輪椅,如今她行動自如,也可跟上兒子奔跑的速度,走得又穩又快。此次來臺回診,無論是相關檢查影像,或實際觀察她走路及上下樓梯的步伐,陳英和院長指出,團治恢復得很好。

從跨海求醫的病人到分享生命經驗的勇者,陳團治重回花蓮「探親」,身分與心境截然不同。她說,這次與媽媽、先生還有兒子同行,除了帶家人認識她的「第二個家」,也是為了讓「院長爸爸」陳英和醫師和醫療團隊看到她現在生活得很好,讓大家放心、安心。

大林慈院林名男副院長分享推動綠色醫療的經驗。攝影/廖佳婷

綠色醫療的積極行動力

醫院除了照顧病人的小乾坤之愛,更應該照顧到整個大乾坤。今年三月,慈濟醫療體系成立淨零減碳委員會,而大林慈濟醫院多年來推動環保的成果,屢獲肯定,更是亞洲及臺灣首家參與聯合國二○五○年淨零排放計畫的醫院。

九月二十九日人醫年會課程上,大林慈濟醫院林名男副院長提到,影響健康的危險因子有很多,其中之一就是環境汙染和氣候變遷。「醫院是溫室氣體排放大戶。醫療工作使用的氣喘噴霧(推進器),一罐相當於汽車行駛三百公里的碳排;而開刀時用的麻醉氣體Desflurane,使用一小時約等於燃油車行駛兩百到四百公里的碳排量。此外,像是二十四小時的空調等,都會產生非常多的廢棄物。」

今年七月是有史有紀錄以來最熱的月分,造成登革熱等傳染病全球大流行。「自一九五五年到二○○七年,全世界的登革熱感染數量增加了三十倍!」這與氣候變遷致全球暖化升溫有關,自然也會增加醫療工作負擔。

為了在醫療機構推動淨零減碳,慈濟醫療法人、大林慈院與健康照護無害組織、全球綠色與健康醫院網絡 (GGHH) 及臺灣健康醫院學會等,今年四月於新店慈濟靜思堂舉辦全臺灣首次「氣候衝擊溫室氣體盤查工具訓練工作坊」;更首次在臺舉辦亞洲「Race To Zero」峰會,會中共有臺灣對於溫室氣體盤查有興趣的二十五家醫院、四十位學員參加,並有來自美國、越南、印尼、菲律賓、大馬、英國的十六位專家與會分享經驗,透過氣候盤查工具介紹與實際演練,增進氣候變遷與健康知能,並運用在機構淨零排放的實務工作中,一起為守護地球健康而努力,讓病人的健康不因氣候變遷而失調。

台北慈院趙有誠院長以不同的醫療個案故事,帶出全人醫療的理念。攝影/凌翠蓮

全人醫療理念 深植於心

趙有誠院長以四個醫病故事,呈現台北慈院面面俱到的全人醫療理念。

第一個故事,十年前,原本活潑的十歲小女孩,因莫名發燒感染,嚴重到需要高位截肢保命,醫院集結小兒科、整形外科、骨科醫師及身心科醫師共同討論治療計畫,希望能盡可能保留手肘及膝關節,好讓小朋友未來仍能有自理及寫字畫畫的能力。越南籍的媽媽,在女兒出院時,用心地以端正中文字寫下一封信向跨科醫療團隊表達感謝。小女孩如今二十歲了,不再充滿畏懼和敵意,至今社區志工仍持續不間斷地陪伴這個家庭。

第二個故事,是一位心臟衰竭病人,很幸運的獲得換心機會,在簽署手術同意書時,醫療團隊才發現他唯一的親人是未滿十八歲的女兒。病倒之前,這位單親爸爸抱著稚女、早晚打工,以償還前妻欠下的卡債。手術完成後的家訪關懷,醫護同仁不僅幫忙打掃,也教導女兒如何照顧爸爸及打點家裡,也請慈青當家教協助複習功課。待她報考大學時,趙院長甚至比她的爸爸還緊張,親自教授口試技巧,她也靠著自己的實力以正取第一名考進了慈大護理學系。時間過得很快,轉眼間,她已是大四生,並在台北慈院實習,未來要發揮護理專業,回報社會與醫護人員的恩情。

第三個故事,兩百八十公斤的減重病友,行動不便讓他無法出家門就醫,皮膚科醫師、營養師、社工師以及外科醫師共同進行家訪。不過要執行減重手術的醫師很頭痛,因為無論怎麼擺位都無法把人放上手術臺,便與之約定要減到一百六十公斤以下。他開始吃素並力行健康的減重處方,志工為了了解他減重的進度,甚至開著自家車載著他到內湖環保站,使用過磅車子的磅臺秤重。那天,他久違的出門、晒太陽,高興到手舞足蹈,因為他減到了一百五十公斤,能履行和醫師的約定,可以動手術了!

最後一個是進行式的故事, 一位四十三歲、二百六十公斤重的先生,右肢凸腫,看遍了許多醫生都認為是太胖造成的,直到電腦斷層檢查才確定是因為腫瘤太大了,切片後診斷為神經纖維瘤,但因為五年內腫瘤就長大了三十一公分,仍未能完全確認是否為良性。這顆腫瘤大大影響了他的生活。他以前是一位卡車司機,現在連上廁所都有困難。剛到醫院的幾天,原本脾氣很壞,對照顧者的口氣非常不好,但在大家共同的關懷下,成了一個懂得感恩的人,醫療團隊目前仍在制定治療計畫,希望下次能分享他康復的故事。

二十六歲的約旦人醫麥旦尼(Dr. Michael Madaui) 首度來臺參與年會,聆聽趙有誠院長的課程,讓他體會到慈濟醫院不同的地方,就是醫療人文,不僅只是治療給藥,還是一種愛的表現。他說慈濟人在約旦幫助窮苦人家,且志工陳秋華也會常跟他分享慈濟的故事,引領他加入人醫行列。他希望將此行的學習帶回約旦,能夠發揮更大的力量。

簡守信院長透過兩封來自病人的信,闡述流轉在台中慈濟醫院的溫馨醫病情。攝影/凌翠蓮

會說故事的醫院

兩封信,串起的是簡守信院長與同仁們長年耕耘台中慈院所深藏的醫療人文與情意。簡院長幽默提起,當院長,最怕的就是收信,像是來自健保署的疑難或人事問題等,但這兩封來自病人的信,卻是他在人醫年會現場最想與大家分享的。

院長,您好,我是二○一九在台中慈濟醫院做心臟治療的○○,主治醫師是謝世榮醫師,最近參與一個攝影工坊,我想製作一個跟自己相關的專題:醫院的舒適度。我想記錄那些讓我覺得舒服的環境,對於當時身上有病痛的我來說是一個溫暖的回憶。目前身體恢復良好,很感謝在那一次大手術後,還能做自己喜歡的事,也分享一些我拍攝過的照片加上心得給院長看。

此封信來自一位二十多歲、接受開心手術治療的年輕女孩。這位昔日病友隨信附上的作品,畫面中有原民孩童在草原上奔跑燦笑、有壯闊大山裡人與自然的美好。「看得出來,她拍攝的照片非常陽光。」緊接著播放她所拍攝的台中慈院:醫院大廳佛陀問病圖下,病人與家屬合十祈求;潔淨溫馨、木質感十足的病房走廊;院區兩棟大樓之間的冰淇淋餐車;生態池裡小魚悠游、荷花綻放等畫面,一一訴說著醫院的情意之美。

這位女孩是從他院轉過來的,自然體會到不同醫院環境中的感受,而更珍惜能在台中慈院接受治療。而她也是轉院來才被正確診斷出細菌性心內膜炎。

「謝世榮主任沒有選擇為她置換心臟人工瓣膜,而是花了很長的時間,把她的瓣膜細細修補起來。」簡守信院長說明,若置換人工瓣膜,對醫師來說或許最快最省事,但是病人此後天天要吃抗凝血劑,謝主任不忍她這麼年輕卻要終生服藥,於是花時間細細密密修補。女孩不僅康復,且回來記錄台中慈院的人文點滴。

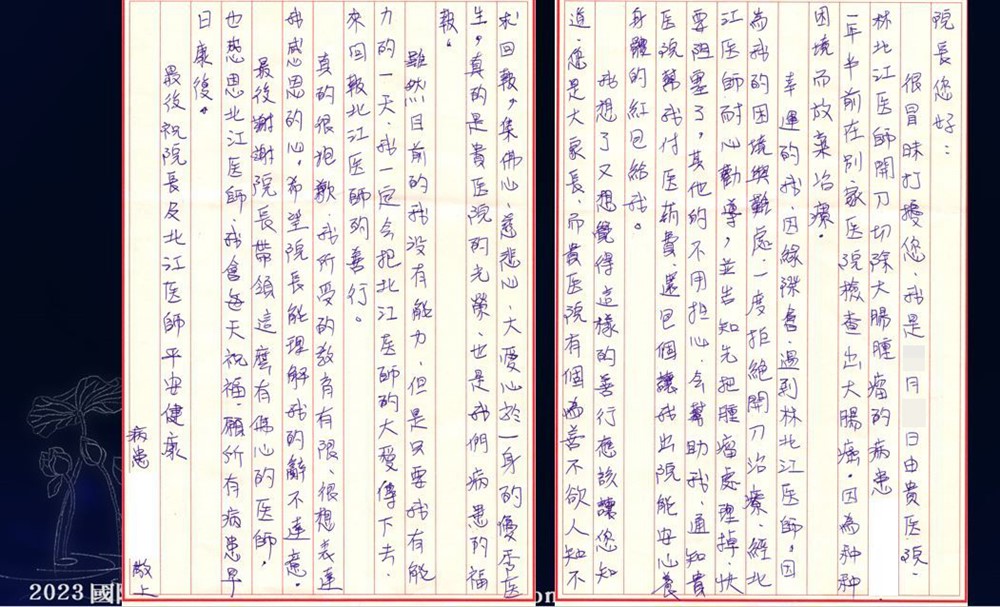

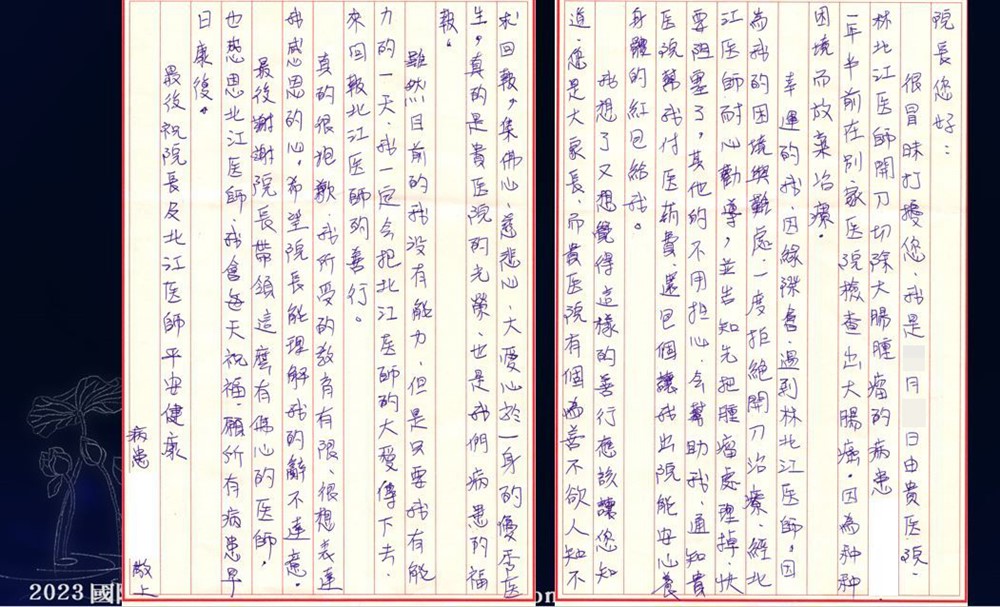

病人的感恩信,道出林北江醫師的暖心暖舉。圖/簡守信提供

另一封信,來自一位原本不肯接受治療的病人。這位病人一年半前就在其他醫院被診斷出大腸癌,卻遲遲沒有治療,後來更嚴重了,來到台中慈院,大腸直腸外科林北江醫師苦勸他:「已經快要完全阻塞了,一定要治療。」但病人依然不肯,再三盤問,原來是經濟困難。林醫師要病人別擔心,他會請醫院協助醫藥費。

簡院長笑說,「北江醫師跟病人說,會請醫院協助醫藥費,有沒有問過我?沒有!我這院長做假的?當然不是!我是做真的,第一線醫師就知道要給病人這份安穩安定的力量。」

暖心的林北江醫師也會揹著吉他到心蓮(安寧)病房唱歌給癌末病人聽,那份關愛照顧病人的心意,始終存在。因此他苦勸病人治療並轉介予社服室,簡院長並不意外。

但讓簡守信出乎意料的是,他還包了紅包給病人,而且他不讓別人知道,趁著護理師離開,偷偷塞紅包給病人。

「但大家是不是跟我一樣很好奇,紅包包多少?」簡守信笑咪咪的說:「臺幣五萬元。他包這個紅包,沒有半個人知道,還好病人寫信給我,現在全球都知道了。」簡守信忍不住追問五萬這數目怎麼算的,原來林醫師評估病人一個月約需二萬五千元生活費,病人需要好好休養兩個月,所以他包了五萬元。

「我又追根究底,那你是第一次包紅包給病人嗎?」簡守信說。「五萬元的,包過兩次,其他比較小額的,就沒有記了。」林醫師答。

簡守信笑談,他曾向志工分享提起這個故事,之後師姊們紛紛來問,這位醫師結婚了沒(為家中女兒而問)?「很抱歉,我們林醫師不只結婚,而且已經有孩子了。」

故事還沒結束,動人的是,病人在文末寫著,「只要我有能力的一天,我一定會把北江醫師的大愛傳下去,來回報他的善行。」兩封信,不僅道出台中慈院的醫療之愛,也體現了證嚴上人創辦慈濟醫療體系的初衷:「守護生命、守護健康、守護愛」。

九月二十九日「佛陀故鄉──醫道鋪路」課程中,馬來西亞人醫陳吉民醫師(左)、莊苑佳醫師分享慈濟在尼泊爾與印度的付出。攝影/李則忠

尼泊爾人醫尼爾醫師感恩星馬志工團隊接力相助。攝影/李則忠

醫愛藍毗尼 翻轉尼泊爾

尼泊爾藍毗尼是佛陀的故鄉,而印度菩提迦耶是佛陀悟道成佛的地方。上人亟欲回饋佛國,過去兩年,馬來西亞與新加坡志工團隊持續在當地培育在地志工種子,扶助貧病、從事健康關懷;同時也分別在藍毗尼及菩提迦耶,協助成立慈濟會所。九月二十九日「佛陀故鄉──醫道鋪路」課程中,馬來西亞人醫陳吉民醫師、莊苑佳醫師、尼泊爾人醫尼爾醫師等,分享慈善與醫療結合的實踐,人在印度的新加坡人醫林金燕護理師,也透會連線與會相談。

慈濟與尼泊爾的因緣開始於一九九三年的水患,其後二○一五年的地震。二○二二年,馬來西亞及新加坡慈濟人走入尼泊爾,規畫醫療、建設,其後發展醫療義診、慈善個案關懷及教育。

藍毗尼位於尼泊爾境內, 靠近印度的邊境上,距尼泊爾首都加德滿都二百八十公里。藍毗尼, 是公元前五百六十三年王后摩耶夫人生下佛陀悉達多的地方。

國際佛教協會麥特立法師的堂妹渡頓提供一棟建築物作為慈濟在藍毗尼的聯絡會所,慈濟接著和協會合作,在藍毗尼援建義診中心大樓(國際佛教義診中心)。新大樓寬闊乾淨,光線也充足,雖然只是一般診所,但當地人已稱之為「醫院」。二○二二年十一月四日到十一月六日共三天,慈濟新加坡與馬來西亞的醫療團隊,與尼泊爾國家洗腎中心及國際佛教協會合作,在已落成的義診中心舉行首場義診,共服務了三千二百七十七人次。

新加坡及馬來西亞慈濟人為了讓藍毗尼村民對自身的健康有基本概念,並宣導預防勝於治療的重要性,二○二三年四月十六日至五月一日為克瓦塔利亞村(Kewatali) 的鄉親普施健檢,十四天內動用一百六十四志工人次,走進兩百零二個家庭,挨家挨戶上門服務五百七十四位村民。七月期間,醫療志工團隊再次入村進行複診與複檢,當地醫師畢克什表示,多數村民以為看醫生一定要吃藥;有些人藥吃了幾天後,感覺身體好了就自行停藥,村民基本衛教很不足。若村民不願來集中地點健檢,志工便分頭上門服務。此外,慈濟人也深入校園,宣導洗手衛教,養成飯前洗手習慣,讓孩童遠離病菌,保持健康。

慈濟人前往藍毗尼的腳步不停歇,幫助貧苦落後的當地人,完成上人的心願,回饋佛陀的故鄉。

九月二十九日「人醫紀實──偏鄉義診」課程上,三地人醫對談深入醫療貧瘠處施醫藥的點滴。左起主持人宗教處呂宗翰師兄、馬來西亞符之良醫師、菲律賓柯賢智醫師、美國陳恂滿醫師。攝影/鍾美蓮

同體大悲 人醫行願人間

九月二十九日下午「人醫紀實──偏鄉義診」課程上,菲律賓的柯賢智醫師、馬來西亞的符之良醫師,及美國的陳恂滿醫師,暢談深入醫療貧瘠處施醫藥的點滴。

【菲律賓】會移動的手術室

柯賢智醫師分享,菲律賓自一九九五年開始義診,鄉下醫療設備差、病人窮苦、沒錢看醫生,所以菲國人醫就想把馬尼拉的醫院「搬到」鄉下去,這不是簡單的事,但正如上人說的「有願就有力」,他們做到了,為貧苦病人手術除去病灶。

上人曾關心提問:「為什麼菲律賓的病人甲狀腺腫成那麼大,臺灣都沒有看到啊!」柯醫師說明,正是因為病人沒有機會看醫生,也沒有錢去城市開刀,等啊等就等到甲狀腺腫得很大了,要等到慈濟義診團隊過去時,才有機會動手術處理。柯醫師也說,假如不開刀,或許病人就因為這樣原本不嚴重的疾病而失去性命了。

「參與義診,看到病人經開刀痊癒後,他們笑了,美麗的笑容,我永遠永遠記在腦海中。能看到病人痊癒的笑容,是最美的,比賺錢更好。」孝順的柯醫師是媽媽接引進慈濟的,之後更是受到上人感召而更認真做慈濟。

【馬來西亞】難民健康的依靠

馬國人醫符之良醫師提到,過往馬來西亞的難民主要來自越南,現在則以緬甸居多,甚至還有阿富汗人。這些難民沒有合法身分,無法得到任何的醫療資源及教育機會,也無法就業。幸好有慈濟義診中心,給予免費治療。

符之良醫師憶及某次正好要去聯合國難民署開會,門口來了一對祖孫,不過當天沒有門診,老先生不肯離開,指了指女孩,見其右小腿斷裂至只剩骨頭、嚴重腐爛,卻不吭一聲,甚至還用雙腳勉強行走。符醫師緊急把人送醫治療。

原來這位十六歲的斷肢女孩,爸爸因肺癆往生,媽媽離家出走,她四處去找媽媽未果,期間發生車禍,腳傷處只拿路邊的草來敷,愈敷愈糟糕,才會發炎潰爛到見骨。經過截肢手術,後續由義診中心來照顧,教她復健,也透過家訪了解其家中需求。現在她可以用義肢走路,生活環境改善,並在今年結婚。

能夠在義診中心付出,幫助弱勢、缺乏醫療的人們,符醫師心懷感恩。

【美國】取得聯邦認證健康中心

美國陳恂滿醫師參與人醫會二十多年,自一九九三年起,從義診、社區門診到醫療中心,持續一點一滴耕耘,走過二十七個寒暑,在二○二○年十月,所有診所獲得美國聯邦認證健康中心,也象徵慈濟醫療在美國發展,已經穩固扎根。「感恩很多人的陪伴與成就,更感恩這麼多有愛心的人帶著醫療的使命來達成。」新冠疫情期間,美國人醫團隊全力投入抗疫防疫,疫情後恢復各地義診及衛教活動,也結合各機構及慈善單位,希望能幫助更多的暗角眾生。現在美國有三間聯邦認證的診所,也都能幫助弱勢病人,繼續慈善與醫療的結合。

來自印尼的沈美瑾牙科醫師在聽完課程之後,深受感動,覺得自己做得還不夠,回去印尼後要再花更多時間投入,這一趟來臺灣收穫滿滿。

九月二十九日晚間,人醫年會學員共享中秋晚會盛宴。攝影/趙水源

花蓮慈院護理部團隊結合慈科大護理系外籍學生,演出原住民舞曲。攝影/李則忠

戴著斗笠的越南團隊,帶來〈自給自足〉歌舞演出,呈現歡慶農家豐收的喜悅。前排左一為黃清俊醫師。攝影/趙水源

月映道侶廣場 中秋晚會牽長情

今年是TIMA 人醫年會因疫情相隔三年後的第一次中秋晚會,在豐盛的歐式自助餐之後,學員走出同心圓餐廳,驚喜望見皓月當空,一場心靈饗宴在高雄志工與宗教處課務團隊、各國家地區學員精心準備下,晚間準時七點在道侶廣場上歡喜展開。

二位主持人以中英文開場,歡迎大家一起搭乘2023TIMA 航班周遊世界。首先由高雄年輕團隊演出醫病溫馨故事小劇場,搭配老歌新唱,藉著說唱詞曲歡迎全球人醫共賞明月。接下來由主辦此次年會的花蓮慈院護理部,攜手慈科大護理系外籍學生,演出原住民舞曲,由鍾惠君主任扮演的阿美族公主,與護理部「真的」原住民督導、阿長,帶動全場加入,貴賓與志業體主管也紛紛加入排舞,手牽手圍成一圈圈,舞動整個廣場,明月當空,為中秋團圓帶來最歡喜的暖場。

此次共有十五個國家地區的醫護學員,共度月圓、人圓的中秋夜。越南團隊帶來歌舞表演〈自給自足〉,他們戴起斗笠,穿著當地傳統服飾,表演努力耕耘,歡慶農耕豐收,總有更好的明天。越南人醫黃清俊醫師表示,因為疫情三年的關係都是線上上課,「這次可以回來看到這些老朋友身體健健康康,讓我們更珍惜現在。」黃醫師感恩上人成立TIMA,讓醫療人員團結,有機會合力協助許多苦難的病人。他期許自己多多努力,「希望可以把上人的愛、把慈濟的精神傳出去。」

菲律賓團隊帶來傳統舞蹈與歌曲〈全因為您〉。攝影/趙水源

馬來西亞團隊表演Rasa Sayang 歌舞。攝影/趙水源

美國團隊獻唱激勵人心的療癒系名曲〈You raise me up〉。攝影/陳儷娜

接棒出場的菲律賓團隊,女士穿起整齊劃一的黃色花裙傳統服、男眾也穿搭雅緻,帶來傳統舞蹈與歌曲〈全因為您〉。優美的歌聲讓在場的慈科大菲國外籍生一解鄉愁,掌聲歡呼聲不斷。

馬來西亞團隊表演Rasa Sayang 歌舞,並以馬來語唱出大愛劇場主題曲〈美麗晨曦〉,真誠的笑容,溫馨的歌曲,搭配不同族裔各種花色的服裝,令人目不暇給。

歌聲令人驚豔的還有來自印尼慈濟醫院的合唱團約四十五人,穿著芭雅服,在指揮老師的帶領下,優美高亢的四部和聲,演唱印尼各地民謠的組曲,不知道他們花了多少時間練習,才有如此完美的演出,給全場帶來美聲的宴饗。

人數不多的尼泊爾學員與貴賓,穿起傳統服裝,由尼爾醫師等二重唱,搭配帶動氣氛的成員邀請大家起上臺參與傳統舞蹈,林靜憪副總與慈濟基金會何日生副執行長也歡喜加入。這首〈Resham Firiri〉在尼泊爾,就如同〈茉莉花〉這首歌一般,人人都會傳唱。「木棉綻放,但祈知你花期,花隨風飛,白鳥頡頏徊起。汝身已疲,是否留步倦依,遙望雪域,忖爾心又飛離。人生無常,如蝶忽高忽低,縱有艱難,與你長空比翼。(中文韻譯/李奕濤)」歌詞雋永深情,全場沉浸在來自佛陀故鄉的悠揚樂聲中。

美國醫療團隊此次也參與英語翻譯工作,他們人數不多,帶來一首大家耳熟能詳的歌曲〈You raise me up〉,象徵義診過程中,不論遇到多少困難,只要互相支持,彼此鼓勵,大家都能展翅高飛,朝理想前行。

印尼慈濟醫院合唱團以優美高亢的四部和聲演唱在地民謠組曲,驚豔全場。攝影/趙水源

尼泊爾團隊帶來傳統歌舞演出。攝影/趙水源

花蓮慈院合唱團由吳彬安副院長(第一排中)領唱〈月亮代表我的心〉。攝影/李則忠

花蓮慈濟醫院合唱團由吳彬安副院長領隊,「讓我們沐浴在清涼皎潔的月光下,共享上人對弟子的愛與關懷。」他帶著全場大聲喊出,「上人,我愛您!」隨著〈月亮代表我的心〉的樂音唱出,「我的情不移,我的愛不變,月亮代表我的心。」像似跟上人訴說著真誠的心,這時,一陣清涼的微風輕拂而來,猶如上人用慈母的手,撫慰著這群來自世界各國的人醫們。

一年一度的中秋月圓相約,就在〈因為你,因為我〉的歌聲中,祈求世界充滿更多愛的感動。明亮的月光,伴隨著笑臉盈盈的學員們慢慢步行回到寮房,準備迎接第二天精采的課程與期待已久的精舍巡禮。

九月三十日清晨,人醫學員步行到慈濟大學大愛樓前廣場的綠色草坪上,打太極拳做早操運動。攝影/趙水源

下圖:九月三十日人醫年會課程上,花蓮慈院林欣榮院長以「癌症最後的希望在中西醫合療」為題,探討推動中西醫合療的進展。上圖:中秋佳節,林院長也與全球人醫成員同樂。攝影/李則忠

癌症最後的希望在中西醫合療

九月三十日凌晨五點半,音樂聲喚醒睡夢中的學員,大家從全球寮房整隊後,依序步行至慈濟大學大愛樓前廣場的綠色草坪上做早操運動,學員們跟著帶動老師張簡媜鶧醫師與賴俊宇醫師簡單易懂的解說,慢慢打起了太極拳招式,也為人醫會年會第二日拉開序曲。

三十日的第一堂課,由花蓮慈濟醫院林欣榮院長為學員分享「癌症最後的希望在中西醫合療」。花蓮慈院秉持證嚴上人推動中西醫合療的理念,透過西醫的尖端精準醫療結合傳統且溫和的中醫治療,為病人提供多元化照護模式。

林欣榮院長首先分享,對於水腦症、巴金森氏症、小中風、腦萎縮等大腦疾病,針對病人的不同症狀,花蓮慈院有自體脂肪幹細胞(ADSC)、內生性幹細胞療法,對於脊髓損傷患者也有電刺激療法等治療方式,並且搭配中醫針灸治療,成功幫助病人「能醒能走」,再次邁開步伐。

此外,他感恩在上人期許下,花蓮慈院投入研究艾草、茉草等藥草,發現艾草可以抗幹細胞老化、減緩巴金森症、抑制肺癌惡化、改善關節發炎;經過不斷驗證與開發,團隊也從當歸開發出新藥,其萃取物中有一種自然小分子(BP),目前用於治療惡性腦瘤復發的病人,以中西醫合療方式,使用後可將殘存的惡性腦瘤清除掉,提升病人存活率。花蓮慈院中西醫團隊持續研究及開發最新中醫藥,「從抗病毒到延緩老化到無毒健康」,幫助末期病人看見希望的曙光!

來自菲律賓的泌尿科醫師陳香梅提到:「上完這堂課之後,了解到其實中西醫是可以合作,一起來做更好的治療,也給了病人非常大的希望。」菲國牙醫葛莉(Girlie Suyat Tiu) 第一次參加人醫年會,她表示深入了解後,她覺得慈濟醫療就像一座拱橋,「一直在鼓勵、引領病人跨越疾病,為提供最適合的治療而努力。」

花蓮慈院陳星助副院長說明如何藉由建構健康福祉資通訊、整合跨領域專業團隊及區域資源,照顧偏鄉健康。攝影/林春

無圍牆醫院

全人整合照護進偏鄉

接續由花蓮慈院陳星助副院長以「無圍牆醫院 建構論人計酬照護價值」為題,分享花蓮慈院如何整合跨領域專業團隊、建構與研發升級資通訊系統,改善偏鄉不足的醫療資源,打造沒有圍牆的醫院,提高花東居民乃至臺灣偏鄉的健康福祉。

花蓮慈院承接衛生福利部「健康福祉科技整合照護示範場域計畫」,二○一八年至二○二○年在花東高屏地區進行資料建置,二○二一年舉行成果發表及提出運作模式,二○二二年開始以縣市模式執行。透過「健康福祉科技整合照護平臺」,結合包括家庭健康戶口名簿、重點疾病管理、長照據點、FHIR、GIS、LineBot 等資訊,把衛生所個案資訊匯入後,逐戶建立健康存摺,了解東部民眾健康常見疾病類別,搭配穿戴式科技化應用裝置、健康守門人關懷訪視、社區長照據點設置血壓血糖機等機制,為個案生理監測與管理,在民眾疾病發生時能立即掌握過往病史,讓醫護人員能在最短時間做出醫療決策。

花蓮縣秀林鄉為健康福祉科技整合照護之示範推動地區之一,花蓮慈院以結合專業醫療與資通訊科技的智慧 AI 應用,將秀林鄉七千八百八十八人納入健康戶口名簿歸戶,分為高、中、低風險族群進行健康關懷管理,讓秀林鄉整體就醫總費用平均下降了百分之五點七,是集眾人之力達到的成效。二○二三年規畫建立行動就醫、看診、住院服務的APP,讓醫療服務突破框架,病人和醫事人員都可以利用數位化的虛擬憑證卡和健保卡,接受或提供醫療服務,現在更推出進階版的病患APP2.0,透過會員管理、紅利券的優惠等服務,提高偏鄉民眾使用度,醫療端也能藉以更精準找出高風險族群。期許透過數位整合及結合資通訊科技,從醫療走向疾病預防。

攝影/鐘耀賢

攝影/洪瑞珍

攝影/鍾美蓮

攝影/陳慧華

攝影/黃連財

攝影/陳儷娜

攝影/趙水源

精舍巡禮 走訪心靈故鄉

緊接著是眾所期待的精舍巡禮課程,將近四百位人醫會成員,搭接駁車移往靜思精舍,在法師的帶領下,佛堂、朝山步道、陶慈坊、大愛農場、蠟燭間、庵摩羅果園、普明寺,一步一步,走訪精舍的不同角落,細細體會上人創辦慈濟的精神理念。

走入人群 實踐人文關懷

九月三十日人醫年會「人醫紀實──特色醫療」課程中,臺灣高屏區、新加坡、印尼、加拿大四組人醫團隊,輪番分享在各地所推動的特色醫療。

九月三十日「人醫紀實課程──特色醫療」課程中,葉添浩醫師與高屏區人醫團隊分享在社區推動品書會與全植物飲食的心得。後排左一為蔡坤寶醫師。攝影/李則忠

加拿大人醫吳承翰醫師透過連線分享在海鳥島為部落居民進行中醫義診的經驗。截圖/李則忠

【高屏區】品書會與推素

高屏區慈濟人醫會首先分享帶動社區品書會、推廣全植物飲食的體驗。葉添浩醫師依循上人教誨,嘗試以「四攝法」、「六度波羅蜜」在社區連結,從參與及推動品書會的過程中,得到諸多收穫:一、事理印證,二、正向思考,三、堅定人生的方向,四、把握每天能當下付出、與能品書的幸福。

「品書會對我是很好的修行,可以反觀自照、反觀自省,從中發現與修正自己的缺點,改善人際間的互動,深信佛法信願行。」

高屏區人醫蔡坤寶醫師是高雄醫學大學病理科講師,參與全植物飲食「挑戰健康21」,不僅減重變瘦,脂肪肝與呼吸中止症也因此逐漸獲得改善,體會到原來飲食對身體的影響是全身性的,值得分享與推廣,邀請高醫大的同事和學生一起來體驗。蔡醫師與高屏人醫團隊持續運用方便法推廣全植物飲食。

【加拿大】中醫走入原民部落

加拿大慈濟人醫會成立於二○一二年,團隊走入原住民部落及一些特殊的收容機構義診,從東岸到西岸,足跡遍及十多個原民部落,同時設立常態性質的醫療服務點。

加拿大人醫吳承翰醫師談及二○一八年五月正式啟動海鳥島(Seabird island) 慈濟中醫門診點,為部落居民做中醫義診治療。同年更有十六位慈濟大學學士後中醫系學生,利用暑假從臺灣到加拿大參訪學術研討學習,一起參與了海鳥島的義診,讓學生們感受到「心」是最好的溝通橋梁。

吳承翰醫師在慈濟中醫門診點觀察到病人除了身體的病痛,還有心理的因素和酒精藥物成癮的問題。而原民對中醫診治的接受度都很不錯,認為非常貼近他們原住民傳統醫學的概念。接續由魏嘉宏醫師說明「後疫情的愛灑」。今年夏天重啟了疫後在海鳥島舉辦的健康醫療活動,也重返部落舉行中醫義診,社區裡雖僅備了兩個診間,卻全數預約額滿;許多體驗針灸治療的民眾,驚歎療效也當場再預約了兩週後的常態義診、影像的檢查等。魏醫師觀察,來看診的病人中有三分之一是新冠後遺症的患者,經治療也漸漸恢復。

陳仲彥醫師接力分享加拿大人醫會的成員以中醫為主,從二○一三年起陸續推動義診服務已十個年頭,二○一八年於加拿大漢博學院成立慈濟中醫門診與教學中心(TCC),陳醫師也開始與中醫系學生們結緣。二○二二年哈珀(Jody Harbour) 女士引介在地原住民組織「祖母之音」與慈濟結緣,攜手走入大河六國原住民保留區。此處由六個部落共同擁有,彼此間距離很遠,加拿大人醫團隊來到鎮上的原住民傳統醫療中心舉辦中醫義診,陳仲彥醫師也帶著漢博學院中醫系的醫學生前來服務學習。「很感恩慈濟中醫門診教學中心,所教出的學生不但是大醫王,也將是慈濟人醫會的種子。」

新加坡人醫陳玉心護理師(左)述說從事居家臨終關懷服務的體悟。攝影/李則忠

印尼人醫會譚祥華總幹事說明服務滿兩年的印尼慈院提供的醫療服務面向,在先進的硬體設備中,慈濟人文精神蘊含其中。攝影/李則忠

【新加坡、印尼】行大願入人群

新加坡人醫陳玉心護理師從事臨終關懷服務,其所照顧的一位罹患神經病變的病人,疼痛呻吟不斷。她耐心教導家屬與看護在居家照顧上的注意事項,也膚慰案家的心;並且透過藥物舒緩疼痛,輔以物理治療,讓病人能起身活動,圓滿其去佛堂拜經的願力。陳玉心護理師分享,「我紓解壓力、產生能量的來源,就是每日早上薰法香,晚上收看〈人間菩提〉。」期許自己今世要惜緣自在,心念更加堅定。

二○二三年六月十四日印尼慈濟醫院投入服務滿兩周年,因過去兩年受到疫情影響沒有機會舉行啟業儀式,是以同步補辦啟用典禮,印尼總統佐科威與各界嘉賓蒞臨祝福。印尼人醫會譚祥華總幹事分享印尼慈院是慈濟在海外第一家大型綜合醫院,全院設有五百七十六張病床,有先進的醫療設備,除了多科別的門住診,也提供包括骨髓移植、神經外科治療、婦幼保健、癌症治療及安寧療護等醫療服務,也與臺灣各慈院有同樣的醫療志工輪值。同年六月十六日,走過三年疫情,一年一度的慈濟醫學論壇終於在印尼雅加達順利舉行,主題為「探索、愛與關懷」,各國家地區醫療專業人士共四百四十七人與會,醫療法人林俊龍執行長也帶領三家慈院院長從臺灣前來參與。譚師兄感恩印尼慈濟人的努力,更感恩全球慈濟家人的護持。

家醫科醫師沙郎(SARAN) 九月初因滑倒導致骨折,想說還能拄著拐杖行走,依舊來臺參與人醫年會。因著有慈濟志工們的陪伴、協助與關懷,讓行動不便的他,能安心且順利的跟著一起學習。沙郎醫師在泰國慈濟義診中心駐診,主要的服務對象是難民及弱勢族群,看診的過程中,難免遇到語言不通,而且不同的文化差異對疼痛與病情上的表達也有不同,常需要翻譯志工的適時協助。他分享這堂課程帶給他最大的收穫,是認識不同國家地區的人醫在不同服務面向的作為,「像新加坡陳玉心護理師分享的安寧居家關懷與照顧陪伴,不再是以治療為主軸,裡面有很多的細節、溫暖和用心,帶給我很多的學習和感受。」

十月一日人醫年會課程中,慈濟慈善基金會顏博文執行長向學員們說明慈善志業的願景與方向。攝影/張秋菊

.jpg)

北區志工團隊介紹「慈濟環保輔具平臺」的服務內涵。攝影/陳慧華

慈善足跡 讓愛永續

十月一日人醫年會第三日課程上,慈濟慈善基金會顏博文執行長向學員們說明慈善志業的願景與方向。同時北區志工團隊包含曾慶安、吳文讚、宋金龍、羅益昌、李慧雯等師兄姊,介紹為了環境永續並幫助弱勢病人而誕生的「慈濟環保輔具平臺」,提供輔具的整理、維修、申請、運送等各式服務內容一應俱全,更是送愛送溫暖到偏鄉、離島、長照機構及家戶,讓案家於無助徬徨中,得到幫助與關懷。輔具團隊廣邀社會大眾加入推動及維修輔具的行列,鄰里間相互幫忙、回饋社會,譜出人間最美的風景。

.jpg)

.jpg)